雪の結晶を折り紙で作ってみよう

今回は、折り紙で雪の結晶を作る方法を紹介します。

コピー用紙さえあれば作れるので、お家でためしに折ってみてはいかが?

折り紙が好きな子でも、てこずる難易度。

準備するもの

●正方形の紙

(小さな紙であればあるほど難しいので、大きな紙でやってもいいかもしれません。その場合、できるだけ薄い紙だと折りやすいでしょう)

●はさみ

●定規

*************

(余談)

雪の結晶の折り方を写真付きで解説しています。

しかし、丁寧な説明つきは途中までです。

折り紙の折り方を説明している本を読んでも、どうやったら図Aから図Bの状態になるのか見当がつかないようなことが(私には)良くあるので、今回もできるだけ親切丁寧に解説しようと考えていたのですが

あまりにも丁寧に説明しすぎたら、みんなが考える余地がなくなってしまうのかも…とふと思いました。

良く分からないからこそ、根気強く自分で考えて、試して、そして「分かった!」って自分で思えることも大事だなと。むしろ、人から1から10まで説明されたことは、通り過ぎて行っちゃうのかも

(余談おわり)

*************

よく観察したら、次への手順がわかるような写真を用意したので、ぜひ見比べながら挑戦してみてください。

*************

正方形の紙を用意します。

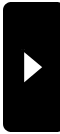

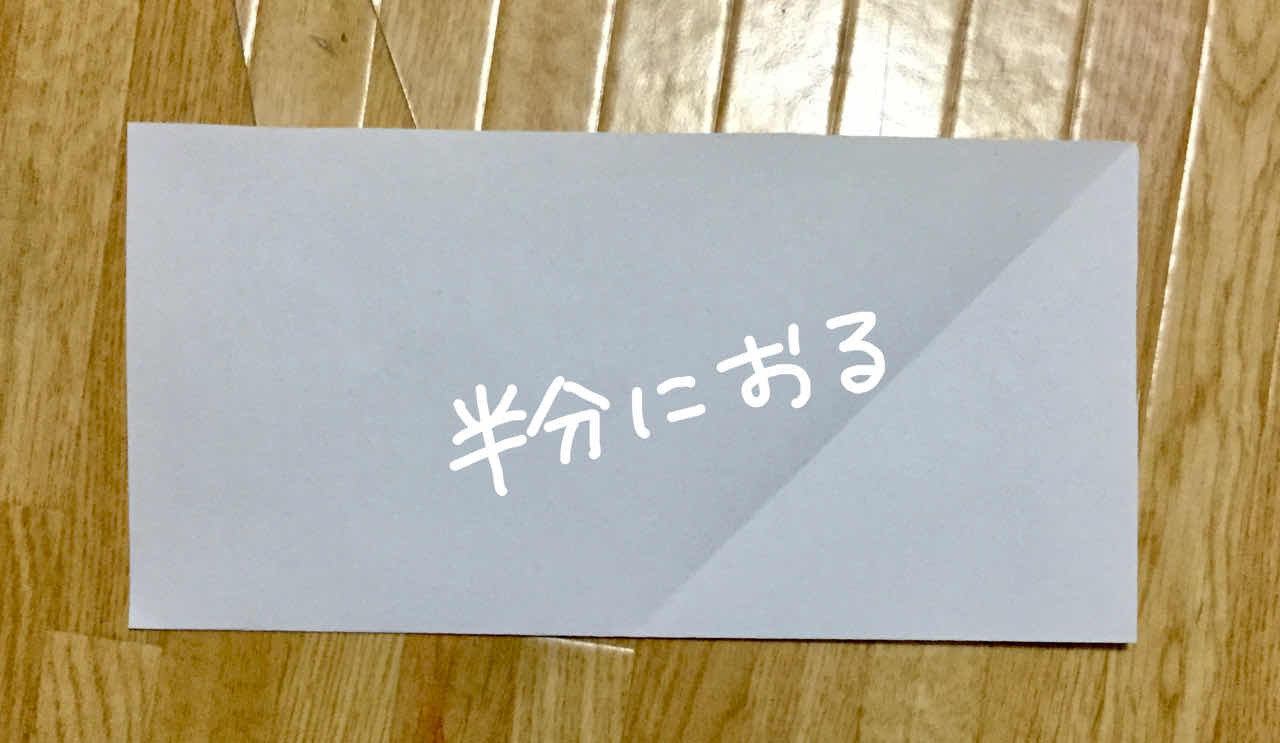

正方形を半分で折って

さらに半分に折って、ミニ正方形を作ります。

いったん開いて、真ん中の線に合わせて、さらに半分に折ります。

折り目が付いたら、写真の赤い点にむけております。

裏返して、写真のように折ってください。

そして切断。

これで、六角形の紙を作ることが出来ました。この六角形の紙を使って雪の結晶を折っていくので、ここからが本番です。

がんばってください。

用意できた六角形の紙を

三角形にします。

また折っていきます。

ミニ六角形ができた。

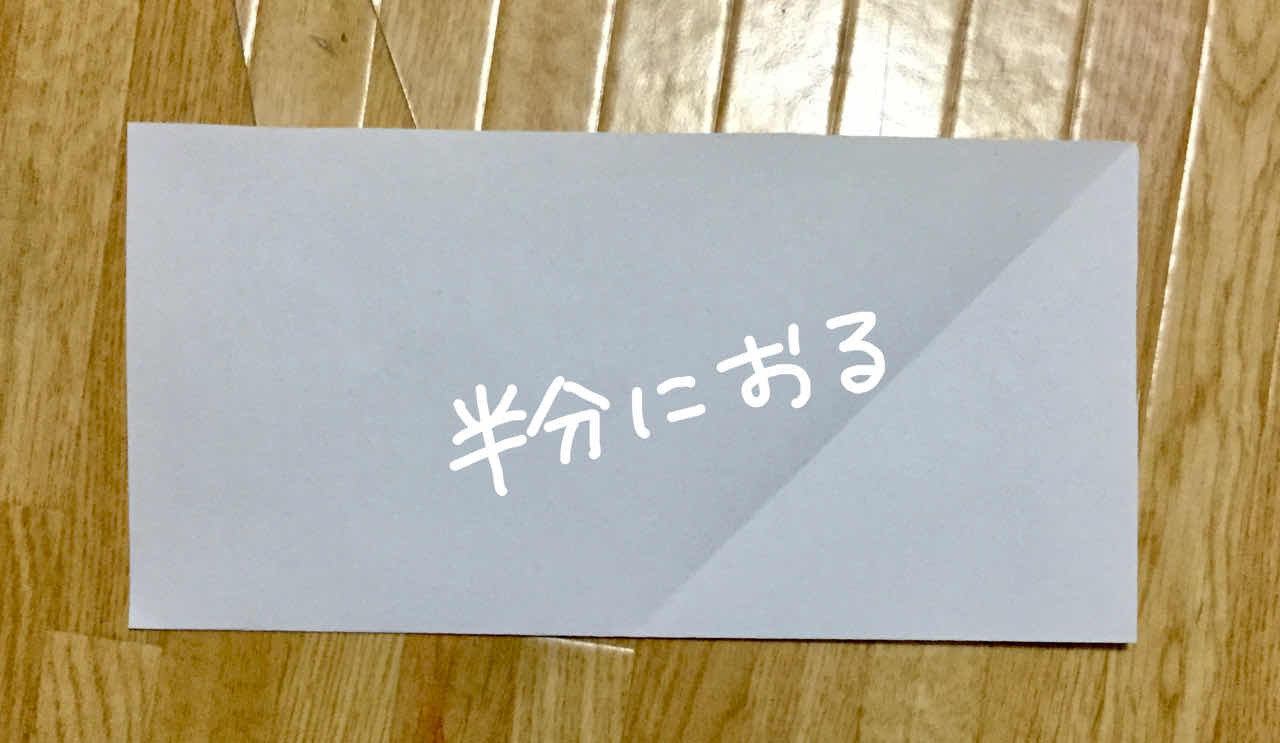

こういう感じにひろげてからたたむと

こうなるので

こうなるわけです。(説明放棄)

そうしたら…

こんな感じで広げてください。

ひっくり返して、真ん中に折っていってミニミニ六角形を作ります。

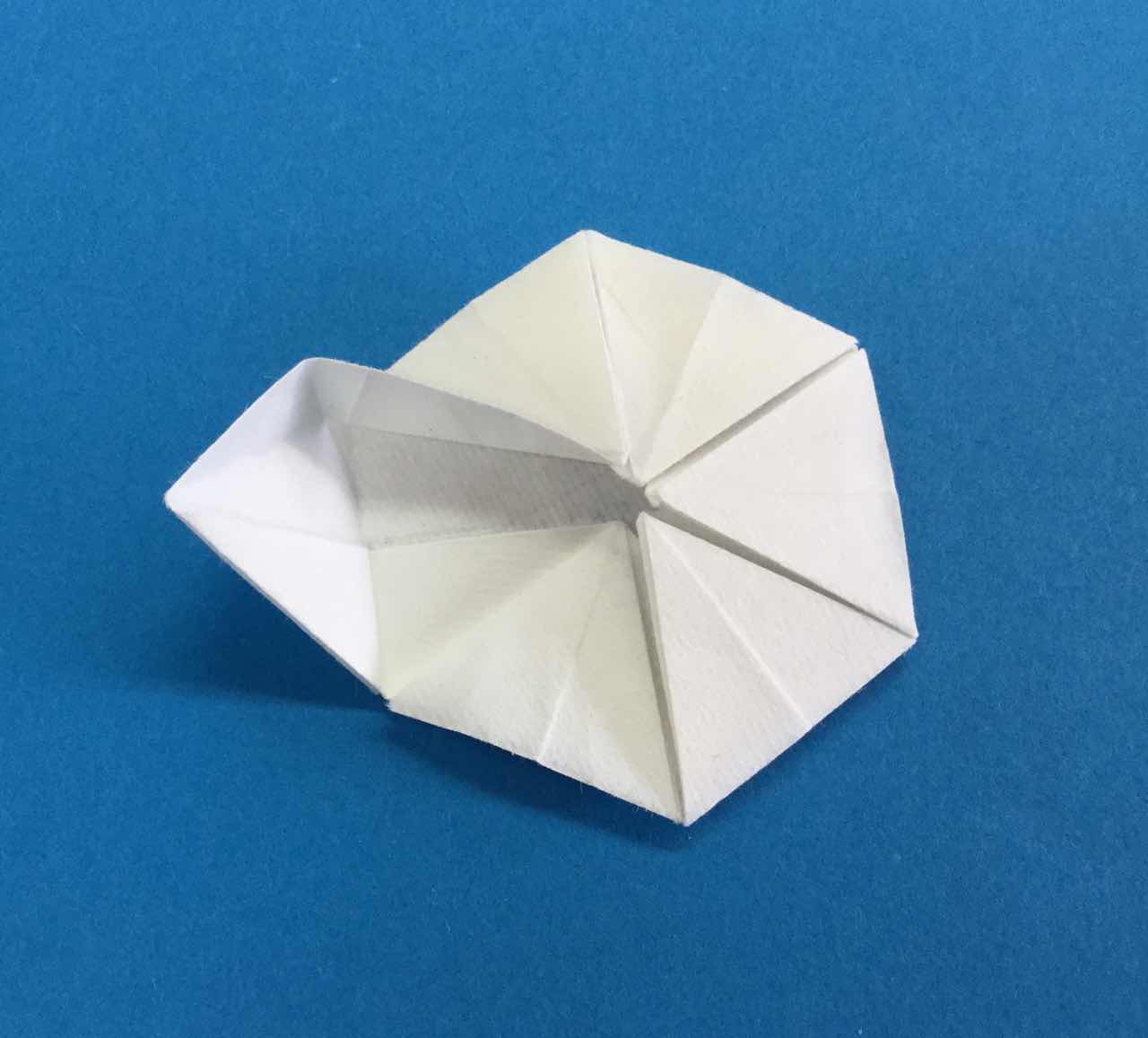

順調に進んでいれば、こうなっているはず。

大きな紙を使っている場合、このあたりで握力が必要になってきます。

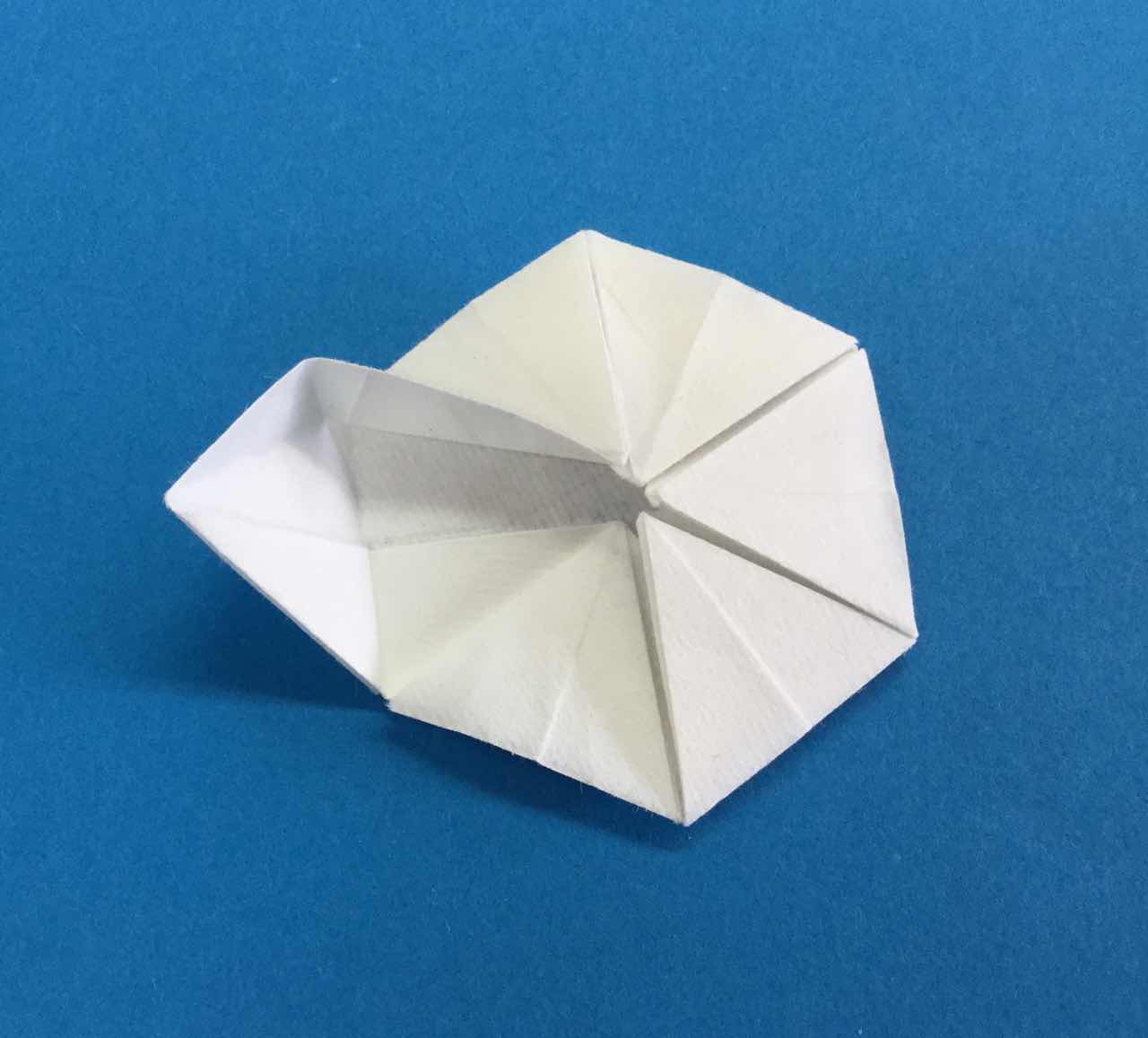

折った角を外側に開いていくと

こうなるわけです。

裏返すとこんな感じ。

もうかなり雪の結晶っぽいけれど、終わりではないのです。

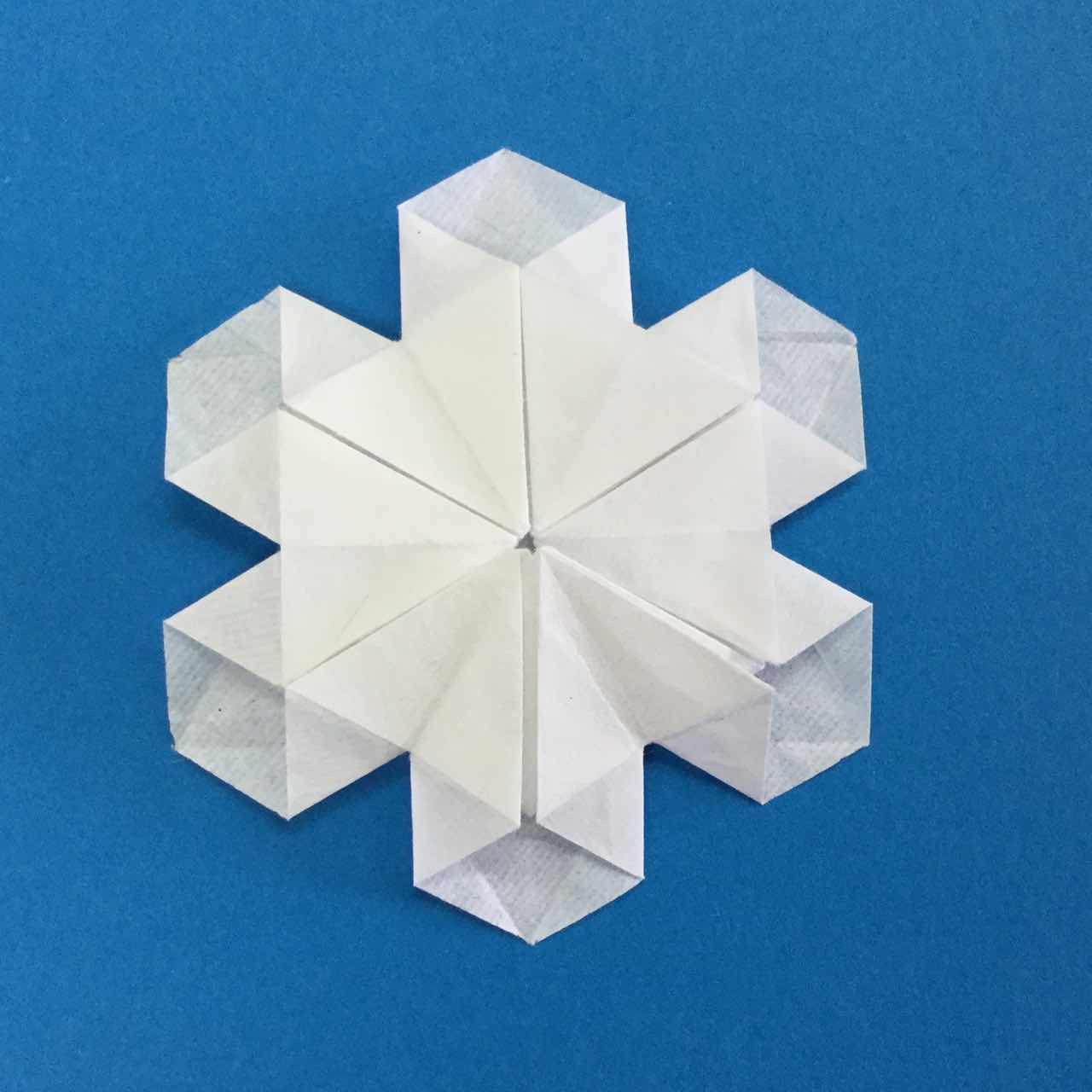

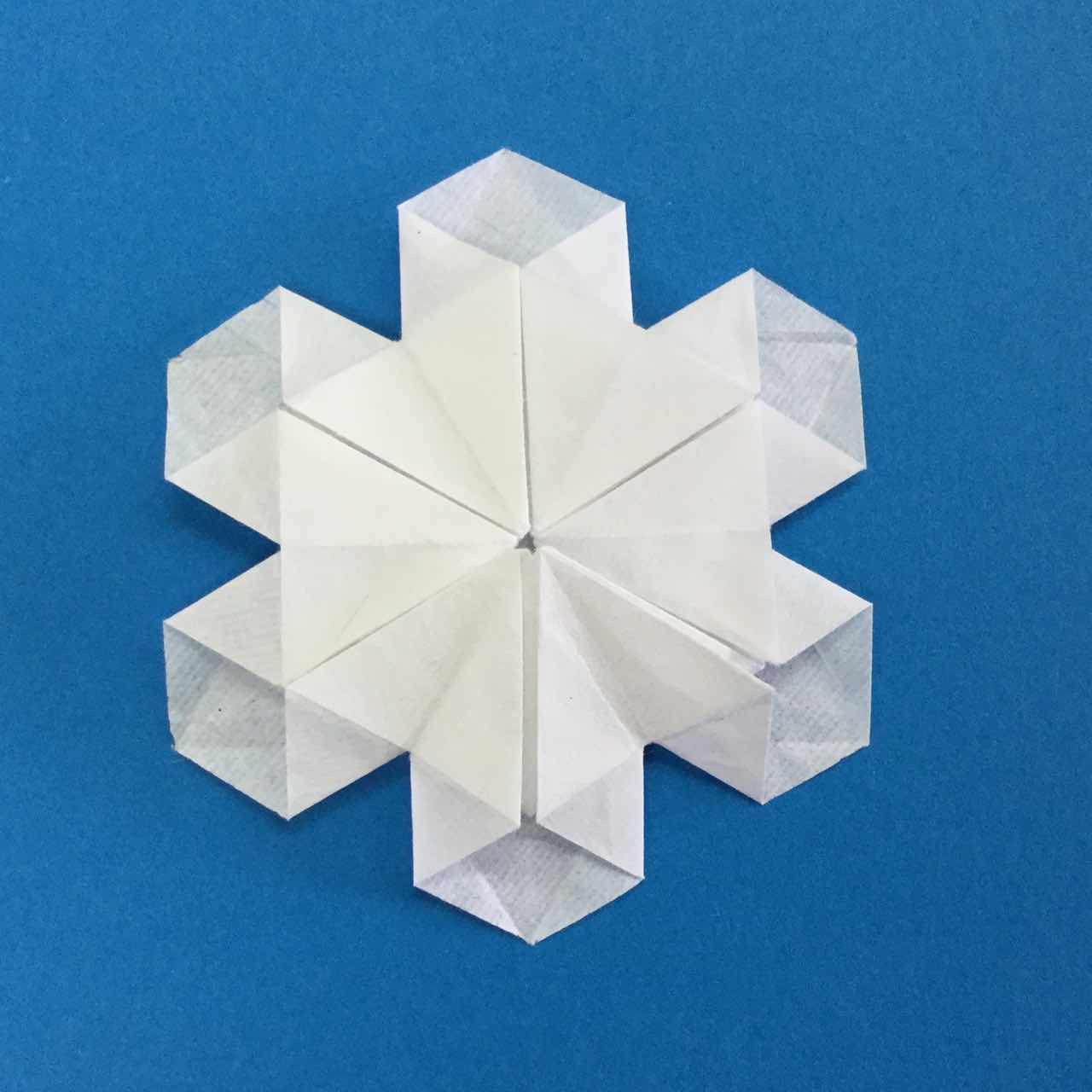

最後の仕上げをして完成!

beautiful

*************

雪の結晶はできましたか?

ブログ記事をアップする前に、写真を見ながら実際に折れるのかを試してみました。そうしたら、途中の3~4工程ほどの写真がゴソッと抜け落ちていることが判明。今日、出勤してから必要な折工程の写真を撮影しました。やっぱり最終確認は大事です。

コピー用紙さえあれば作れるので、お家でためしに折ってみてはいかが?

折り紙が好きな子でも、てこずる難易度。

準備するもの

●正方形の紙

(小さな紙であればあるほど難しいので、大きな紙でやってもいいかもしれません。その場合、できるだけ薄い紙だと折りやすいでしょう)

●はさみ

●定規

*************

(余談)

雪の結晶の折り方を写真付きで解説しています。

しかし、丁寧な説明つきは途中までです。

折り紙の折り方を説明している本を読んでも、どうやったら図Aから図Bの状態になるのか見当がつかないようなことが(私には)良くあるので、今回もできるだけ親切丁寧に解説しようと考えていたのですが

あまりにも丁寧に説明しすぎたら、みんなが考える余地がなくなってしまうのかも…とふと思いました。

良く分からないからこそ、根気強く自分で考えて、試して、そして「分かった!」って自分で思えることも大事だなと。むしろ、人から1から10まで説明されたことは、通り過ぎて行っちゃうのかも

(余談おわり)

*************

よく観察したら、次への手順がわかるような写真を用意したので、ぜひ見比べながら挑戦してみてください。

*************

正方形の紙を用意します。

正方形を半分で折って

さらに半分に折って、ミニ正方形を作ります。

いったん開いて、真ん中の線に合わせて、さらに半分に折ります。

折り目が付いたら、写真の赤い点にむけております。

裏返して、写真のように折ってください。

そして切断。

これで、六角形の紙を作ることが出来ました。この六角形の紙を使って雪の結晶を折っていくので、ここからが本番です。

がんばってください。

用意できた六角形の紙を

三角形にします。

また折っていきます。

ミニ六角形ができた。

こういう感じにひろげてからたたむと

こうなるので

こうなるわけです。(説明放棄)

そうしたら…

こんな感じで広げてください。

ひっくり返して、真ん中に折っていってミニミニ六角形を作ります。

順調に進んでいれば、こうなっているはず。

大きな紙を使っている場合、このあたりで握力が必要になってきます。

折った角を外側に開いていくと

こうなるわけです。

裏返すとこんな感じ。

もうかなり雪の結晶っぽいけれど、終わりではないのです。

最後の仕上げをして完成!

beautiful

*************

雪の結晶はできましたか?

ブログ記事をアップする前に、写真を見ながら実際に折れるのかを試してみました。そうしたら、途中の3~4工程ほどの写真がゴソッと抜け落ちていることが判明。今日、出勤してから必要な折工程の写真を撮影しました。やっぱり最終確認は大事です。

【体験工作】雪の結晶折り紙&わっか飛行機

探検の殿堂で体験していただける「雪の結晶おりがみ」と「わっか飛行機」。

本日はこの二つの体験の様子をご紹介します。

まずは「雪の結晶折り紙」から

雪の結晶折り紙は、折り方を見ながら作ってもらいます。折り進めれば進めるほど、細かくなっていくので、意外と手が小さいお子様の方がやりやすいかも?

今回は、最初にお母様と一緒に雪の結晶を折った後に、一人で挑戦してくれました。しかも今度は、薄い紙を使って折るので、さらに難しさアップ!

折り方が分かっているので、スイスイ進めていってくれます。途中で分からないところがあっても、隣で折り方をやって見せたら、きちんと自分でやってくれました。

向こうが透けるほど薄い紙です。折ったり、開いたり、ひっくり返したりが難しい…。

工作は「この時間内で作ってね」というものではないので、自分のペースで楽しんでいただけると嬉しいです。

きちんと雪の結晶折り紙が作れました!

見事やりとげる集中力や根気強さが素晴らしい!と私は感心しきりでした。これからも大事にしていって欲しい力です。

・*:.。. .。.:*・゜゚・*・*:.。. .。.:*・゜゚・*・*:.。. .。.:*・゜゚・*・

続いて「わっか飛行機」も作ってくれましたよ。

見本があるので、どんなふうに作ればいいのかを観察します。

ストローにわっかをどうあってつけてあるかな?

好きな色の紙を選んで、大きいわっかと、小さいわっかを作ります。

小さく二重にしたわっかもストローにくっつけます。

向こう側ではロボットプログラミングしてます。

完成!早速飛ばします。めちゃ元気よく飛ばしてくれました

飛距離も上々です。どちらのわっかを前にして飛ばしたら良く飛ぶでしょうか?

体験の後は、自分の使ったものをきちんと片づけて体験は終わり!です。

ご家族でいらして、ほかの子どもたちはパソコンを使うロボットプログラミングなども体験していただけました。写真には撮れませんでしたが、ロボットやパソコンもきちんと後片付けしてくれました 。ありがとうございます。

。ありがとうございます。

本日はこの二つの体験の様子をご紹介します。

まずは「雪の結晶折り紙」から

雪の結晶折り紙は、折り方を見ながら作ってもらいます。折り進めれば進めるほど、細かくなっていくので、意外と手が小さいお子様の方がやりやすいかも?

今回は、最初にお母様と一緒に雪の結晶を折った後に、一人で挑戦してくれました。しかも今度は、薄い紙を使って折るので、さらに難しさアップ!

折り方が分かっているので、スイスイ進めていってくれます。途中で分からないところがあっても、隣で折り方をやって見せたら、きちんと自分でやってくれました。

向こうが透けるほど薄い紙です。折ったり、開いたり、ひっくり返したりが難しい…。

工作は「この時間内で作ってね」というものではないので、自分のペースで楽しんでいただけると嬉しいです。

きちんと雪の結晶折り紙が作れました!

見事やりとげる集中力や根気強さが素晴らしい!と私は感心しきりでした。これからも大事にしていって欲しい力です。

・*:.。. .。.:*・゜゚・*・*:.。. .。.:*・゜゚・*・*:.。. .。.:*・゜゚・*・

続いて「わっか飛行機」も作ってくれましたよ。

見本があるので、どんなふうに作ればいいのかを観察します。

ストローにわっかをどうあってつけてあるかな?

好きな色の紙を選んで、大きいわっかと、小さいわっかを作ります。

小さく二重にしたわっかもストローにくっつけます。

向こう側ではロボットプログラミングしてます。

完成!早速飛ばします。めちゃ元気よく飛ばしてくれました

飛距離も上々です。どちらのわっかを前にして飛ばしたら良く飛ぶでしょうか?

体験の後は、自分の使ったものをきちんと片づけて体験は終わり!です。

ご家族でいらして、ほかの子どもたちはパソコンを使うロボットプログラミングなども体験していただけました。写真には撮れませんでしたが、ロボットやパソコンもきちんと後片付けしてくれました

。ありがとうございます。

。ありがとうございます。 【体験工作】多面体作り

探検の殿堂で体験していただける「多面体作り」の様子をご紹介します。

多面体工作は、ホチキスもセロハンテープも使いません。材料は画用紙だけ。

最初に、みほんの多面体を観察してもらいます。

何色の紙が使われているでしょうか?

それが分かったら、自分の好きな色の紙を選んで作っていきます。

選んだ画用紙に、正方形の折り曲げ後をつけていきます。

さぁ、実際に組み上げていきますよ。

みほんの多面体をよ~く観察してもらいます。

おや、同じ色が隣り合っていることはないぞ。

多面体の仕組みが分かったら、小さいお子様でもどんどん組み上げられます。

最初はわからなくでも大丈夫!じっくり、あせらず、試していきましょう。、

ついに…

ホチキスもセロハンテープも使わず、ひとりで多面体が作れました!

やったーーー。

紙だけで組みあがっている多面体ですが、思いのほか丈夫です。

サイコロとかお手玉にもガシガシ使ってください。

もし潰れちゃった時は、自分で新しい多面体を作ってみましょう

この多面体工作は、正方体のほかにも、ひし形十二面体もございます。

ひし形十二面体は、おとなでも結構あたまを使う難易度です。

正方体でコツをつかんだ方は、こちらのひし形十二面体に挑戦してみてはいかがでしょう。

今回はすごく上手く組み上げてくれましたが、多面体工作に限らず、工作の途中で失敗しちゃった・破れちゃったという場合。

体験してくれる子が、自分一人のちからで完成できるように材料をお渡しいたしますのでご安心ください

多面体工作は、ホチキスもセロハンテープも使いません。材料は画用紙だけ。

最初に、みほんの多面体を観察してもらいます。

何色の紙が使われているでしょうか?

それが分かったら、自分の好きな色の紙を選んで作っていきます。

選んだ画用紙に、正方形の折り曲げ後をつけていきます。

さぁ、実際に組み上げていきますよ。

みほんの多面体をよ~く観察してもらいます。

おや、同じ色が隣り合っていることはないぞ。

多面体の仕組みが分かったら、小さいお子様でもどんどん組み上げられます。

最初はわからなくでも大丈夫!じっくり、あせらず、試していきましょう。、

ついに…

ホチキスもセロハンテープも使わず、ひとりで多面体が作れました!

やったーーー。

紙だけで組みあがっている多面体ですが、思いのほか丈夫です。

サイコロとかお手玉にもガシガシ使ってください。

もし潰れちゃった時は、自分で新しい多面体を作ってみましょう

この多面体工作は、正方体のほかにも、ひし形十二面体もございます。

ひし形十二面体は、おとなでも結構あたまを使う難易度です。

正方体でコツをつかんだ方は、こちらのひし形十二面体に挑戦してみてはいかがでしょう。

今回はすごく上手く組み上げてくれましたが、多面体工作に限らず、工作の途中で失敗しちゃった・破れちゃったという場合。

体験してくれる子が、自分一人のちからで完成できるように材料をお渡しいたしますのでご安心ください

【体験工作】飛ぶプテラノドン

探検の殿堂で出来る「飛ぶプテラノドン」作りの様子をご紹介します。

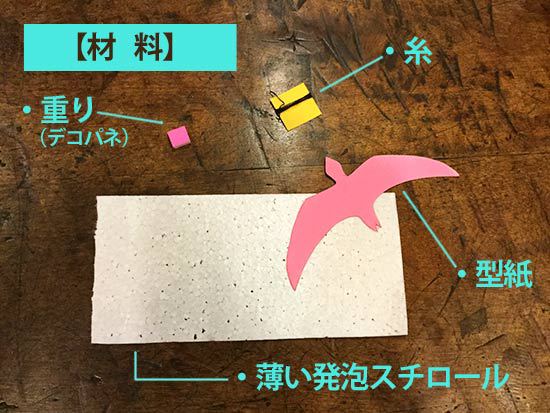

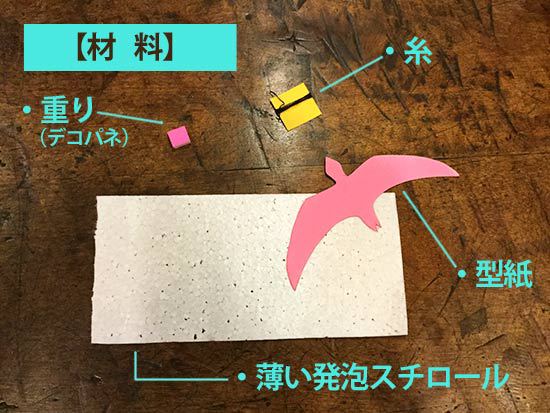

「飛ぶプテラノドン」の材料です。

.:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:.

●薄い発泡スチロール

●重り(デコパネ)

●プテラノドンの型紙

●糸

他にも、セロハンテープ、色ペン、ハサミを使います。

..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:.

作り方は簡単!

まず薄い発泡スチロールに型紙をあてて、型に沿って色ペンで線を引きます。

線が引けたら、ハサミを使って線に沿って発泡スチロールを切り抜いていきます。

切り抜けたら、糸と重りを取り付けていきます。

薄い発泡スチロールは、とても破れやすいので、まずセロハンテープをプテラノドンの胴体(飛んだ時下側になる方)に貼り付けます。その上に糸をのせて、上からセロハンテープを貼ります。こうすることで、後から糸の長さを調節することができます。

糸の先に重りを取り付けたら、飛ばしてみましょう!

糸の長さや重りがそのままだと、プテラノドンはあまりうまく飛びません。

(小さく旋回したり、地面に一直線に落ちていったり…)

なので、糸の長さや重りの大きさを変えてみて、プテラノドンが遠くまで飛ぶように何回も試してみよう!

余った糸が垂れ下がっていると邪魔になるので、プテラノドンの尻尾のところに巻き付けるとGOODです。ここだ!というポイントを見つけたら、余った糸は切っても大丈夫。

探検の殿堂の階段から飛ばしてみたり…

黄色い〇が飛んでるプテラノドンです。

プテラノドンを飛ばすときは、飛行機のように勢いよく飛ばすのではなく、手から自然に放すだけで空気に乗って飛んでいきます。飛ばすことで室内の空気の流れがよく分かります。(エアコンの下に来ると軌道が変わります)

アルソミトラと使う材料や飛ばし方(手から放すだけ)は似ていますが、不思議と飛び方が全然違います。

擬音語をつけるなら、アルソミトラはフワ~~フワッフワッ、プテラノドンはスイ――――――って感じでしょうか。

プテラノドンは翼のある恐竜、翼竜(よくりゅう)です。翼を持ちましたが、羽ばたくことは少なく、空気の流れに乗ってグライダーのように滑空していたと考えられています。顔は目がついているほうです。顔を前に向けて放ちましょう。

「飛ぶプテラノドン」の材料です。

.:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:.

●薄い発泡スチロール

●重り(デコパネ)

●プテラノドンの型紙

●糸

他にも、セロハンテープ、色ペン、ハサミを使います。

..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:.

作り方は簡単!

まず薄い発泡スチロールに型紙をあてて、型に沿って色ペンで線を引きます。

線が引けたら、ハサミを使って線に沿って発泡スチロールを切り抜いていきます。

切り抜けたら、糸と重りを取り付けていきます。

薄い発泡スチロールは、とても破れやすいので、まずセロハンテープをプテラノドンの胴体(飛んだ時下側になる方)に貼り付けます。その上に糸をのせて、上からセロハンテープを貼ります。こうすることで、後から糸の長さを調節することができます。

糸の先に重りを取り付けたら、飛ばしてみましょう!

糸の長さや重りがそのままだと、プテラノドンはあまりうまく飛びません。

(小さく旋回したり、地面に一直線に落ちていったり…)

なので、糸の長さや重りの大きさを変えてみて、プテラノドンが遠くまで飛ぶように何回も試してみよう!

余った糸が垂れ下がっていると邪魔になるので、プテラノドンの尻尾のところに巻き付けるとGOODです。ここだ!というポイントを見つけたら、余った糸は切っても大丈夫。

探検の殿堂の階段から飛ばしてみたり…

黄色い〇が飛んでるプテラノドンです。

プテラノドンを飛ばすときは、飛行機のように勢いよく飛ばすのではなく、手から自然に放すだけで空気に乗って飛んでいきます。飛ばすことで室内の空気の流れがよく分かります。(エアコンの下に来ると軌道が変わります)

アルソミトラと使う材料や飛ばし方(手から放すだけ)は似ていますが、不思議と飛び方が全然違います。

擬音語をつけるなら、アルソミトラはフワ~~フワッフワッ、プテラノドンはスイ――――――って感じでしょうか。

プテラノドンは翼のある恐竜、翼竜(よくりゅう)です。翼を持ちましたが、羽ばたくことは少なく、空気の流れに乗ってグライダーのように滑空していたと考えられています。顔は目がついているほうです。顔を前に向けて放ちましょう。

【体験・工作メニュー】探検の殿堂

探検の殿堂で楽しんでいただける体験・工作メニューをご紹介いたします。

【パソコンをつかうロボットプログラミング体験】

パソコンを使って、車型ロボットの動きをプログラミングします。

左右のモーターの力を制御することで、「まっすぐ進む」、「右に曲がる」など車型ロボットの動きを制御できます。思い通りに動かせるかな?

【参加費】300円/1回

【時 間】30分程度

【対 象】小学3年生から

パソコンをつかうロボットプログラミング体験についてはこちらの記事もごらんください。

【パソコンをつかわないロボットプログラミング体験】

スイッチやレバーを操作して、ロボット【Roppi(ロッピー)】を動かそう!

パソコンを使わないので、年長さんから体験していただけます。

【参加費】300円/1回

【時 間】30分程度

【対 象】年長さんから

パソコンをつかわないロボットプログラミング体験についてはこちらの記事もごらんください。

工作メニュー

【わっかひこうき】

ストローと画用紙で飛行機を作ります。翼がなくても、遠くまで飛んでいく不思議なひこうき。

大きなわっかと、小さなわっか。どちらを前にして飛ばせば遠くまで飛ばせるのか、いろいろ試してみましょう。

【材料費】50円

【時 間】15分程度

【雪結晶おりがみ】

折り紙できれいな雪の結晶を作ります。

【材料費】100円

【時 間】20分程度

【多面体工作】

ホッチキスやセロハンテープも使わずに、画用紙だけで多面体を作ろう。

多面体を作るには、何枚の画用紙が必要かな?どうやって作ったらいいんだろう?

実際の様子はこちらの記事でごらんいただけます。

【材料費】100円

【時 間】20分程度

【飛ぶ飛行機 アルソミトラマクロカルパ】

熱帯雨林に育つ植物・アルソミトラマクロカルパ(の種)を、薄い発泡スチロールと重り(デコパネ)で作ります。手から放すだけで、フワフワと飛んでいく不思議なひこうき。

【材料費】50円

【時 間】15分程度

アルソミトラマクロカルパについてはこちらの記事もごらんください。

【飛ぶ工作 プテラノドン】

発泡スチロールと重り(デコパネ)と糸を使って、プテラノドンを作りましょう。

良く飛ぶように、糸の長さや重りの大きさを変えて試してみよう!

詳しくはこちらの記事も

【材料費】50円

【時 間】15分程度

【紋切りあそび】

型紙にそって色紙を切り抜いたら、ひとつながりの綺麗な模様が現れます。出来上がった作品は、ラミネートにして下敷きやうちわにしてお持ち帰りいただけます。

【材料費】100円

【時 間】20分程度

紋切りあそびについてはこちらの記事もごらんください。

無料メニュー。

【ダイヤモンドダスト】

実験でダイヤモンドダストを作ってみよう!

ダイヤモンドダストは、北海道など、寒冷地でまでにみられる自然現象です。空気中の水蒸気(小さな水のボール)が冷やされ、非常に細かい氷の粒になることで、太陽の光を反射してキラキラと虹色に輝きます。

【過冷却水実験】

さっきまで確かに水だったのに、ちょっと衝撃を与えたら、あっという間に氷になっちゃった!?不思議な水の性質を、過冷却実験で体験してみよう。

過冷却実験についてはこちらの記事もごらんください。

【パソコンをつかうロボットプログラミング体験】

パソコンを使って、車型ロボットの動きをプログラミングします。

左右のモーターの力を制御することで、「まっすぐ進む」、「右に曲がる」など車型ロボットの動きを制御できます。思い通りに動かせるかな?

【参加費】300円/1回

【時 間】30分程度

【対 象】小学3年生から

パソコンをつかうロボットプログラミング体験についてはこちらの記事もごらんください。

【パソコンをつかわないロボットプログラミング体験】

スイッチやレバーを操作して、ロボット【Roppi(ロッピー)】を動かそう!

パソコンを使わないので、年長さんから体験していただけます。

【参加費】300円/1回

【時 間】30分程度

【対 象】年長さんから

パソコンをつかわないロボットプログラミング体験についてはこちらの記事もごらんください。

工作メニュー

【わっかひこうき】

ストローと画用紙で飛行機を作ります。翼がなくても、遠くまで飛んでいく不思議なひこうき。

大きなわっかと、小さなわっか。どちらを前にして飛ばせば遠くまで飛ばせるのか、いろいろ試してみましょう。

【材料費】50円

【時 間】15分程度

【雪結晶おりがみ】

折り紙できれいな雪の結晶を作ります。

【材料費】100円

【時 間】20分程度

【多面体工作】

ホッチキスやセロハンテープも使わずに、画用紙だけで多面体を作ろう。

多面体を作るには、何枚の画用紙が必要かな?どうやって作ったらいいんだろう?

実際の様子はこちらの記事でごらんいただけます。

【材料費】100円

【時 間】20分程度

【飛ぶ飛行機 アルソミトラマクロカルパ】

熱帯雨林に育つ植物・アルソミトラマクロカルパ(の種)を、薄い発泡スチロールと重り(デコパネ)で作ります。手から放すだけで、フワフワと飛んでいく不思議なひこうき。

【材料費】50円

【時 間】15分程度

アルソミトラマクロカルパについてはこちらの記事もごらんください。

【飛ぶ工作 プテラノドン】

発泡スチロールと重り(デコパネ)と糸を使って、プテラノドンを作りましょう。

良く飛ぶように、糸の長さや重りの大きさを変えて試してみよう!

詳しくはこちらの記事も

【材料費】50円

【時 間】15分程度

【紋切りあそび】

型紙にそって色紙を切り抜いたら、ひとつながりの綺麗な模様が現れます。出来上がった作品は、ラミネートにして下敷きやうちわにしてお持ち帰りいただけます。

【材料費】100円

【時 間】20分程度

紋切りあそびについてはこちらの記事もごらんください。

無料メニュー。

【ダイヤモンドダスト】

実験でダイヤモンドダストを作ってみよう!

ダイヤモンドダストは、北海道など、寒冷地でまでにみられる自然現象です。空気中の水蒸気(小さな水のボール)が冷やされ、非常に細かい氷の粒になることで、太陽の光を反射してキラキラと虹色に輝きます。

【過冷却水実験】

さっきまで確かに水だったのに、ちょっと衝撃を与えたら、あっという間に氷になっちゃった!?不思議な水の性質を、過冷却実験で体験してみよう。

過冷却実験についてはこちらの記事もごらんください。

いにしえの火起こし

きたる7月21日(土曜日)、企画展関連イベント「Dr.ナダレンジャー登場!体験ひろば」が探検の殿堂で開催されます!

詳しくはこちらの記事、もしくは公式サイトまで

7月21日(土)のイベントでは、Dr.ナダレンジャーによる自然災害科学実験教室以外にも、いろんな体験イベントを開催します。

その一つが「いにしえの火起こし」 体験!!

現代のような便利な道具がなかった時代、古代の人々はどうやって火をつけていたのでしょうか?東近江市埋蔵文化財センターによる協力のもと、古代の火起こしの説明や、マイキリ式による火起こし体験が楽しめます。※火を使います

【時 間】 13:00~16:00随時

【参加費】 無料(入館料は別途必要/東近江市民は無料)

【定 員】 1回3名(当日先着順)

【協 力】 東近江市埋蔵文化財センター

詳しくはこちらの記事、もしくは公式サイトまで

7月21日(土)のイベントでは、Dr.ナダレンジャーによる自然災害科学実験教室以外にも、いろんな体験イベントを開催します。

その一つが「いにしえの火起こし」 体験!!

現代のような便利な道具がなかった時代、古代の人々はどうやって火をつけていたのでしょうか?東近江市埋蔵文化財センターによる協力のもと、古代の火起こしの説明や、マイキリ式による火起こし体験が楽しめます。※火を使います

【時 間】 13:00~16:00随時

【参加費】 無料(入館料は別途必要/東近江市民は無料)

【定 員】 1回3名(当日先着順)

【協 力】 東近江市埋蔵文化財センター

サバメシ

みなさんサバメシは知っていますか?

私は初めて聞いた時、鯖(さば)を使った料理だと思いました。

しかし実際は鯖(さば)ではなく、サバイバル。

サバメシとは、サバイバル・メシタキのことなのです!

災害でガスや電気といったライフラインが使えなくなった時、頼りになるのは自分の知恵と工夫。サバイバル・メシタキを通して、「身近にある物を工夫して、困ったときは、別の代わりになる道具や手段を考えだしたり、自分で何とかしよう!」という創意工夫の大切さを知ろう!体験を通して、日々の防災意識を高めるきっかけにもなります。

7月21日(土)に探検の殿堂で「Dr.ナダレンジャー登場!&体験ひろば」が開催されます。

その体験メニューの一つに「サバメシ」を考え中です。

当日、みなさんにきちんとレクチャーできるよう、サバメシの予行練習(第一回目)を行いました。その様子をご紹介します。

まず牛乳パックを切る!ジョキジョキ

そして切れ込みをいれます。ジョキジョキジョキ……

ちなみに私は今日初めてサバメシを作りました。

材料をどう使うのかとか手順とか全く分からないまま参加していましたので、ここらへんで最初に質問をしました。なんのために牛乳パックに切れ込みをいれているんでしょう?

次は空き缶を缶きりで切ったりします。

このあたりの作業はハサミやカッターを使うので注意が必要です。

焦らずゆっくり確実に切っていきます。

口の空いた空き缶に1合分の研いたお米を入れて、アルミホイルでしっかり蓋をします。

なんとなく全体像が分かってきましたよ…

本日はあいにくの雨。

ちょっとしたハプニングがありましたが、気を取り直してサバメシを続行します。

点火!!

きちんとお米が炊き上がるまで、一定の火力で燃やし続けます。

大量の煙がぁ!!(悪い例)

やってみると火力の調節が難しいです。適切に燃料を投下しないと、このように煙まみれに。大きく燃やせばいいってものでもないのですが、気を抜くとあっというの間に火が消えます。

しばらくするとサバメシ缶から「くつくつ、ぐつぐつ」という音がし始めます。

そのまま火を焚き続けるとサバメシ缶から吹きこぼれが!

しかしここからが悩みどころ。

いったい、どれくらい火を通せばいいのか?

もう火から上げてしまっていいのか、もう少し加熱が必要なのか。

火が通ってなかったら嫌だけど、焦げてしまっては元も子もない。

うんうん悩んだところで火から上げて、逆さまにしてしばらく蒸します。

・

・

・

完成しました!!

これは…、成功なのでは?ツヤツヤピカピカです。

きちんと火が通っています!食べられる!ムシャムシャ!!やったー!!!

こうしてサバメシの練習(第一回目)は無事に終了しました。

体験する皆さんが楽しく・安全にサバメシを作れるように、もう何回は予行練習を積みたいと思います。

実際に作ってみたら、体験の楽しさだけでなく、創意工夫の大切さが分かって、ちょっと反省したり…。

ついつい「それ用に作られたもの」を探したり買ったりしちゃいますもんね。

それがなきゃもう作業が進められない!みたいな。

無いなら、あるもので作ればいいのです。

もしご興味がおありでしたら、探検の殿堂まで 。

。

6月21日(木)から受付を開始します。

私は初めて聞いた時、鯖(さば)を使った料理だと思いました。

しかし実際は鯖(さば)ではなく、サバイバル。

サバメシとは、サバイバル・メシタキのことなのです!

災害でガスや電気といったライフラインが使えなくなった時、頼りになるのは自分の知恵と工夫。サバイバル・メシタキを通して、「身近にある物を工夫して、困ったときは、別の代わりになる道具や手段を考えだしたり、自分で何とかしよう!」という創意工夫の大切さを知ろう!体験を通して、日々の防災意識を高めるきっかけにもなります。

7月21日(土)に探検の殿堂で「Dr.ナダレンジャー登場!&体験ひろば」が開催されます。

その体験メニューの一つに「サバメシ」を考え中です。

当日、みなさんにきちんとレクチャーできるよう、サバメシの予行練習(第一回目)を行いました。その様子をご紹介します。

まず牛乳パックを切る!ジョキジョキ

そして切れ込みをいれます。ジョキジョキジョキ……

ちなみに私は今日初めてサバメシを作りました。

材料をどう使うのかとか手順とか全く分からないまま参加していましたので、ここらへんで最初に質問をしました。なんのために牛乳パックに切れ込みをいれているんでしょう?

次は空き缶を缶きりで切ったりします。

このあたりの作業はハサミやカッターを使うので注意が必要です。

焦らずゆっくり確実に切っていきます。

口の空いた空き缶に1合分の研いたお米を入れて、アルミホイルでしっかり蓋をします。

なんとなく全体像が分かってきましたよ…

本日はあいにくの雨。

ちょっとしたハプニングがありましたが、気を取り直してサバメシを続行します。

点火!!

きちんとお米が炊き上がるまで、一定の火力で燃やし続けます。

大量の煙がぁ!!(悪い例)

やってみると火力の調節が難しいです。適切に燃料を投下しないと、このように煙まみれに。大きく燃やせばいいってものでもないのですが、気を抜くとあっというの間に火が消えます。

しばらくするとサバメシ缶から「くつくつ、ぐつぐつ」という音がし始めます。

そのまま火を焚き続けるとサバメシ缶から吹きこぼれが!

しかしここからが悩みどころ。

いったい、どれくらい火を通せばいいのか?

もう火から上げてしまっていいのか、もう少し加熱が必要なのか。

火が通ってなかったら嫌だけど、焦げてしまっては元も子もない。

うんうん悩んだところで火から上げて、逆さまにしてしばらく蒸します。

・

・

・

完成しました!!

これは…、成功なのでは?ツヤツヤピカピカです。

きちんと火が通っています!食べられる!ムシャムシャ!!やったー!!!

こうしてサバメシの練習(第一回目)は無事に終了しました。

体験する皆さんが楽しく・安全にサバメシを作れるように、もう何回は予行練習を積みたいと思います。

実際に作ってみたら、体験の楽しさだけでなく、創意工夫の大切さが分かって、ちょっと反省したり…。

ついつい「それ用に作られたもの」を探したり買ったりしちゃいますもんね。

それがなきゃもう作業が進められない!みたいな。

無いなら、あるもので作ればいいのです。

もしご興味がおありでしたら、探検の殿堂まで

。

。6月21日(木)から受付を開始します。

飛ばそう!アルソミトラ!!

探検の殿堂体験できる「飛ぶ工作アルソミトラ・マクロカルパ」について

マンガにしてみました。

アルソミトラ・マクロカルパは、熱帯雨林に生息するウリ科のつる性植物です。

(マンガでは怪獣のようになってしまっています)

数十メートルにも成長すると、帽子のような大きな果実(人の頭くらい大きい)をつけます。そしてその果実の中には、全長約14センチほどの薄い翼を持った種子が400個ほど入っています。

秋になると果実がひらき、風に乗った種子が遠くまで飛んでいきます。

ハンググライダーや昔の飛行機は、アルソミトラ・マクロカルパの

形状を参考にして作られたそうですよ。

探検の殿堂では、薄い発泡スチロールと、種子の代わりになる小さな発泡スチロールを使ってアルソミトラ・マクロカルパの模型を作る体験ができます。

小さなお子さんにも出来る工作です。

飛ばしてみて初めて分かるその楽しさ!!

みなさん遠くまで飛ばそうと模型をいきおいよく投げるのですが、

それだとあまり遠くまで飛びません。

空気や風にのって滑空させるにはちょっと練習が必要です。

うまく飛ばせたら、自分の思いもよらない方向に飛んでいきます。

すごく簡単な構造で、こんなに遠くまで飛ぶことができる

自然の造形力の素晴らしさを知れる体験です。

50円/15分程度

パソコンを使わないロボットプログラミング Roppi

探検の殿堂ではパソコンを使わないロボットプログラミングも

体験していただけます。

私もここで働くまでは、プログラミングって

パソコンがないと出来ないと思っていました。

使うロボットはこちら。

名前はRoppi(ロッピー)です。

ご覧のとおり、ロボットにスイッチやスライドバーがついています。

ここでロボットの進行方向や、その方向に何秒進むかなどを設定します。

ロボットの動きの時間割を決めてあげると考えたら

分かりやすいかもしれません。

なんとこのRoppi、探検の殿堂の博物館パートナーさんが

本や情報を参考にして作ってくださった、お手製のロボットなのです!

山に登って無事ゴールに辿りつけるかな?

まっすぐ進んで左に方向転換、そのまま直進…

簡単そうですが、思いもよらない方向に進んでいったり面白いですよ。

何度も試行錯誤してみてください。

無事ゴールできました!

何度も方向転換が必要な難しいコースもあります。

お子さんだけでなく、保護者の方も一緒に楽しめます。

ぜひ一緒に体験してみてください。

Roppiは年長さんから体験していただけます。

お気軽にお申し込みください。

一回300円/30分程度/1名

体験していただけます。

私もここで働くまでは、プログラミングって

パソコンがないと出来ないと思っていました。

使うロボットはこちら。

名前はRoppi(ロッピー)です。

ご覧のとおり、ロボットにスイッチやスライドバーがついています。

ここでロボットの進行方向や、その方向に何秒進むかなどを設定します。

ロボットの動きの時間割を決めてあげると考えたら

分かりやすいかもしれません。

なんとこのRoppi、探検の殿堂の博物館パートナーさんが

本や情報を参考にして作ってくださった、お手製のロボットなのです!

山に登って無事ゴールに辿りつけるかな?

まっすぐ進んで左に方向転換、そのまま直進…

簡単そうですが、思いもよらない方向に進んでいったり面白いですよ。

何度も試行錯誤してみてください。

無事ゴールできました!

何度も方向転換が必要な難しいコースもあります。

お子さんだけでなく、保護者の方も一緒に楽しめます。

ぜひ一緒に体験してみてください。

Roppiは年長さんから体験していただけます。

お気軽にお申し込みください。

一回300円/30分程度/1名

いちばん好きな瞬間 -過冷却実験-

探検の殿堂で働き始めて1か月と少しが経ちましたが、

いちばん好きな瞬間をマンガにしてみました。

未知の現象に出会った時の子どもの顔の輝き!

見てるこっちまでうれしくなってしまいます。

これってなあに?とお思いの方。

探検の殿堂で体験できる「過冷却実験」です。

学校では「水が凍る温度は0℃」と教えてもらうと思いますが

じつは0℃になっても凍らない場合があります。

本当だったら氷になっているはずなのに

なぜか水のままでいる…

(過冷却実験に使う水。水に薬品を入れたり、特別な仕掛けは何もしていませんよ。

みなさんのお家の水道から出てくる水と同じです。)

この状態の水にちょっと手を加えると…?

それはぜひ自分で体験してください。

本当に一瞬の出来事です!

北海道などで見られるダイアモンドダストも、実は同じ現象です。

探検の殿堂では過冷却実験やダイアモンドダストも体験していただけます。

不思議な水の性質を知ることができます。

どちらも無料で体験していただけますので

お気軽にお申しつけください