西堀榮三郎と伊吹山

滋賀県の最高峰・伊吹山。

去る11月に、標高1,377メートルを誇るこの山に登ってきました。

なぜ突然登山に目覚めたのか?

それは、中学生時代の西堀榮三郎らも1919(大正8)年の4月に伊吹山に登っているから。探検の殿堂は、生誕120年を迎える今西錦司(来年2022年)や西堀榮三郎(再来年2023年)の企画展を控えており、彼ら登山における足跡や組織運営について絶賛調査中というわけ。

ということで、伊吹山調査の様子を簡単にお届けします。

伊吹山の登頂付近から。

伊吹山の登頂付近から。

登山家としての西堀や今西を語る時、ヒマラヤでの活躍が取り上げられることが多いですが、彼らの登山は京都の北山や滋賀の鈴鹿山脈から始まりました。中学・高校生だった彼らが過ごした関西近郊の山々は、登山の経験を積む場所だけでなく、遥かヒマラヤにまで挑める組織が形成されていく土壌ともなりました。

まだ京都府立第一中学校(通称・京一中)の生徒だった16歳の西堀らも1919(大正19)年に伊吹山に登頂しました。当時の京一中では、自身も山男だった先生が赴任してきたことで登山の気運が高まっていました。年に二回ほど、先生は何人かの生徒を引率して中部地方への登山旅行に出かけました。

そうした活動がきっかけで、京一中に山岳部が誕生。最初は先生による活動でしたが、次第に生徒主体の部へと変化していきました。山岳部に所属していた西堀や今西らは「青葉会」を結成し、先生による引率以外でも、自発的に登山計画を立て、身近な山に踏み入っていったのです。

ちなみに冒頭で「伊吹山に登った」と言いましたが。嘘です。

ちなみに冒頭で「伊吹山に登った」と言いましたが。嘘です。

伊吹山には車で標高約700メートルまで登れるドライブウェイがあり、それを使いました。(※現在は冬季休業中)つまり私が登ったのは677メートルです。

当日は天気にも恵まれ絶好の撮影日和!

上向きの機嫌で車から降りた瞬間

なんか………寒い!!

風がすげー冷たい!!

はっきり言って、あまり登山に興味がなく生きてきたので、山に登るときはきちんとした服装を揃えた方が良いという考えがありませんでした。なぜ上着すら持ってこなかったのか。完全なる普段着、事務所にいるような服装で来た私。

ふと横のボスを見たら、ちゃんとそれっぽい服装をして上着も別に用意してる……

ドライブウェイの駐車場から山頂部分までは、傾斜もゆるく、登山路もきちんと整備されていたので、ふだんから運動不足の私でも問題なく歩くことができました。私が登った日は本当に天気が良く、あまり風が強く吹くことも無かったことと、登っている内に体が温まってきたこともあり、寒さに堪えることは無かったのですが、もし皆さんが車で行かれる際には、防寒・防風対策はしっかりすることオススメします。

昨今の伊吹山は増えすぎたシカによる植物の獣害被害に悩まされており、いたるところでシカガードが設置されていました。

雲が近い!

雲が近い!

伊吹山から見る滋賀県の北東は山、山、山…。山が広がっています。素人の私には見分けが付かないのですが、きちんと凸ごとに名前がついていてスゴイな~と思いました。

ドライブウェイからの道は伊吹山の北側にありますが、一般の登山道は琵琶湖に面した南側(?)にあります。南側は周りに高い山も無いので、登山中も非常に素晴らしい眺めが楽しめるようです。伊吹山は夜間登山の山としても有名だそうです。

登山道を登って山頂付近にたどり着くと、正面に建物が見えます。この建物が立っている場所には、かつて登山者たちが避難するための石室がありました。登山者のための石室を建てたのが、東近江市の近江商人・藤井彦四郎さんです。

手元にある『写真でふりかえる伊吹山物語ー神の山とあゆむ上野人ー』(発行:米原市上野区)によると、1918(大正7)年に「伊吹山帳に登山者の安全を図るため篤志家五個荘村藤井彦四郎氏 石室を建設して寄贈(平成3年老朽化で解体)」とあります。

建物の入り口付近の石碑

建物の入り口付近の石碑

我々が伊吹山に登った時は、まだこの石室が建設された詳しい年月を把握しておらず「う~~ん、西堀さんたちが登った当時はまだ石室は建設途中だったのかなぁ?」などと推測しながら写真撮影していたのですが、彼らが登頂した1919(大正8)年4月には、とっくに彦四郎さんによる石室があったようです。なんてこったい

ちなみに、石室を建てた藤井彦四郎さんのお兄さんの善助さんも商人として大成功をおさめ、1921年(大正10年)には大津に私設の「藤井天文台」を建てました。その藤井天文台で、京一中卒業後に受験に失敗し浪人生となった西堀さんが天文学について学ぶ…、という繋がりと面識があったりします。

山頂の日本武尊(やまとたけるのみこと)の像

山頂の日本武尊(やまとたけるのみこと)の像

南弥勒菩薩像。

南弥勒菩薩像。

伊吹山の山頂には、いろいろな像があるのですが、上の写真の二体の像は大正元年に山頂に建立されたそうなので、西堀さんたちも間違いなく同じものを見ています。お参りしたかな?

そして……

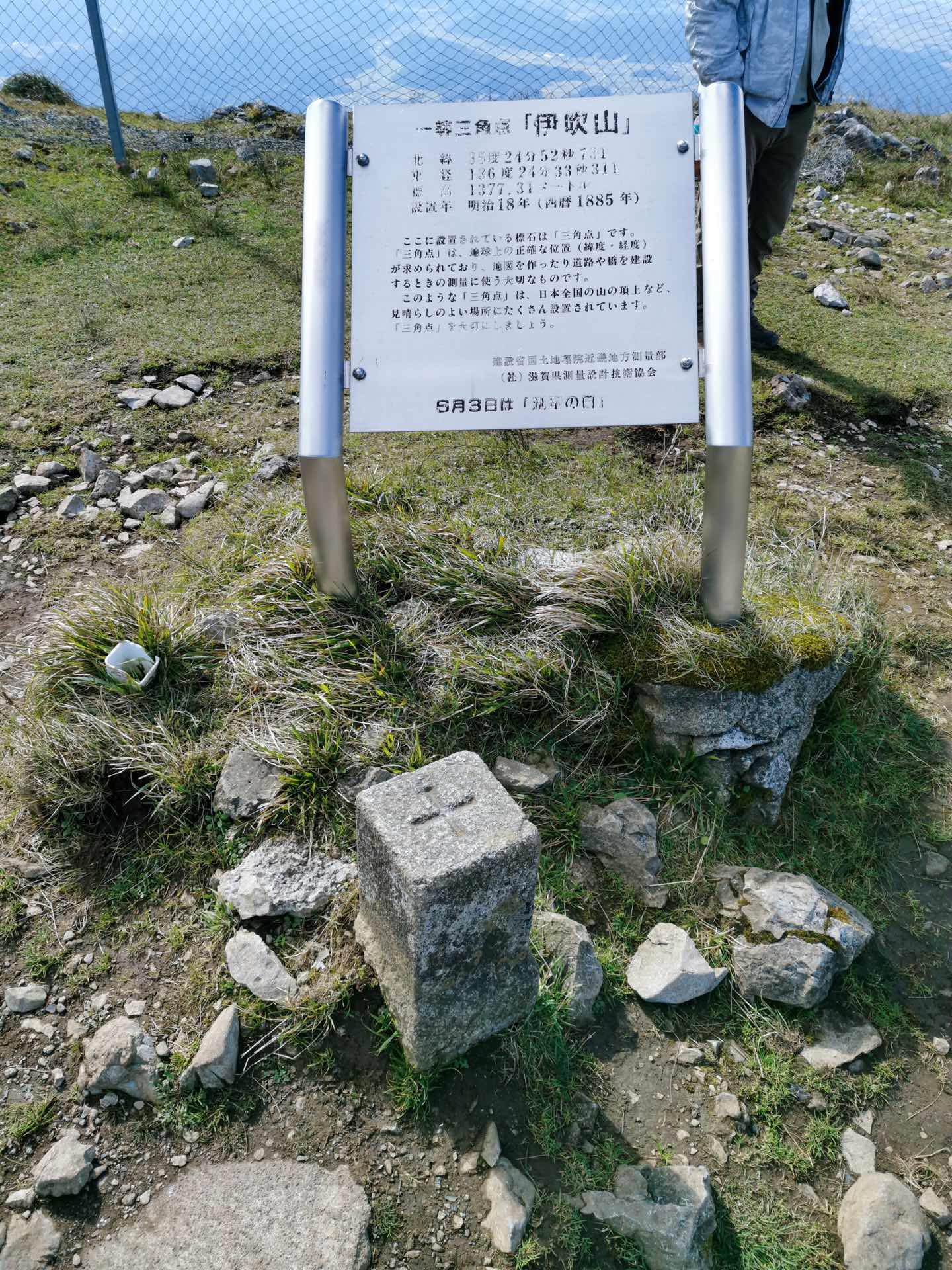

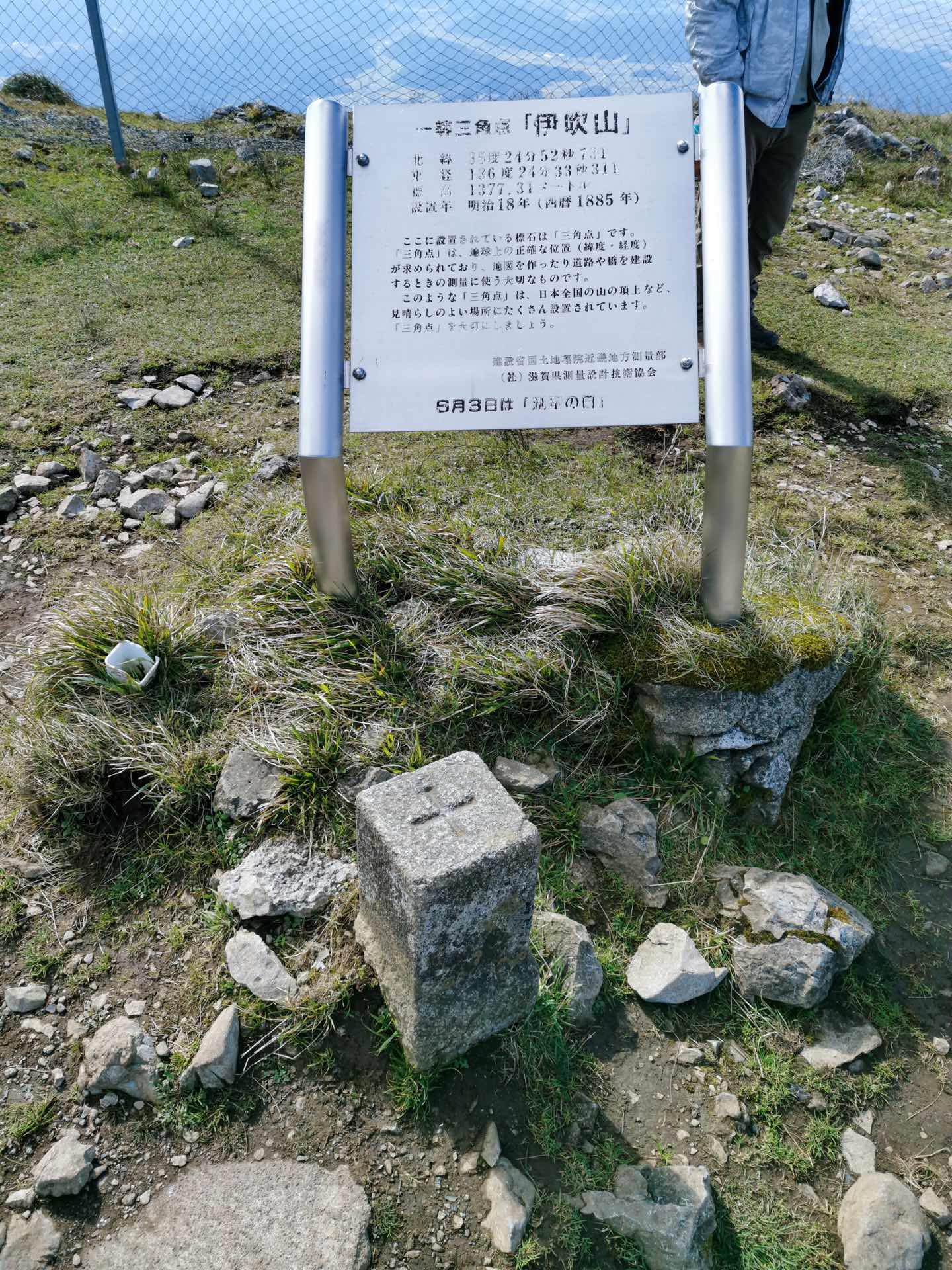

伊吹山三角点に建つ!!

伊吹山三角点に建つ!!

探検の殿堂には、1919年当時に西堀さんたちが撮影した集合写真が残っています。その写真では全員でバンザイしているので、それと似た感じでパシャリ!!

西堀さんたちの集合写真の背景には、当時、山頂にあった石造りの伊吹山観測所(※測候所と記載されることがあるようです)が写っています。今は無いですが、観測所はどんな角度で立ってたんだろう…。それにしても、伊吹山の山頂はけっこうな広さの平地が広がっているのがお分かりいただけるでしょう。

三角点の様子。

三角点の様子。

西堀さんたちが、この山を登った当時は、どんな様子だったんだろう?

そもそも、どういう交通ルートで来て、どんな登山計画で登ったんだろう?

あの集合写真を撮影したときは、どんな話をしていたんだろう?

今後、さらなる未踏の山に挑むことになる若い彼らに、ここから広がる風景はどう見えたんだろう?

昔のことに思いを馳せると、なんだかセンチメンタルな気分に……。と同時に、山関係を漫画にしようとしたら、かなりたくさんのこと(人間関係や時代背景など)を調査しないといけないなぁ~~と遥かな気持ちになりました。

探検の殿堂では引き続き、西堀さんたちの登山関係について調査を続けていきます。何か情報をお持ちの方は、ぜひ探検の殿堂までお知らせください。

たった700メートルにも満たない登山(と言っていいのか?)でしたが、大きな充足感と課題を持って私は山頂を後にしたのでした。

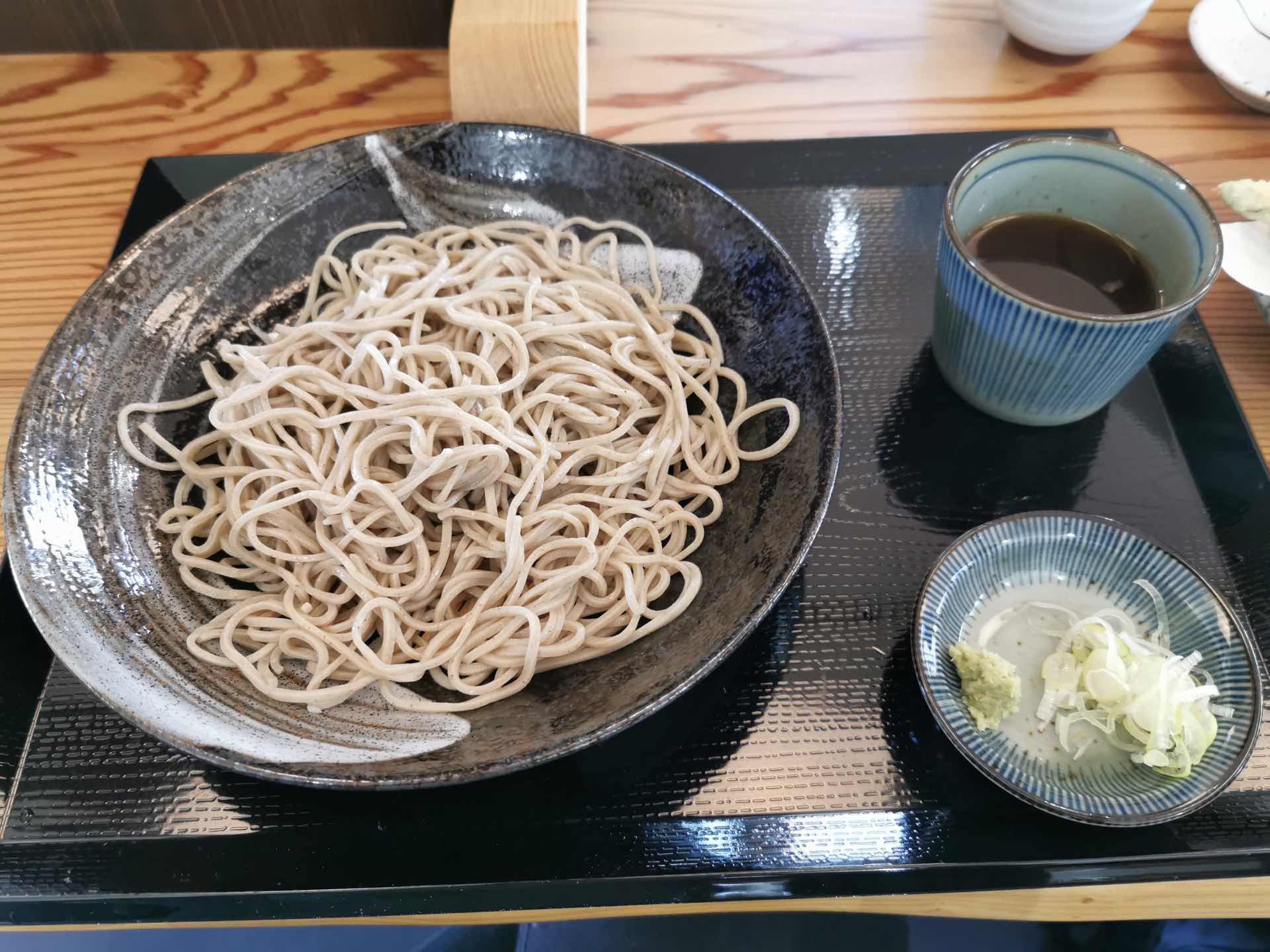

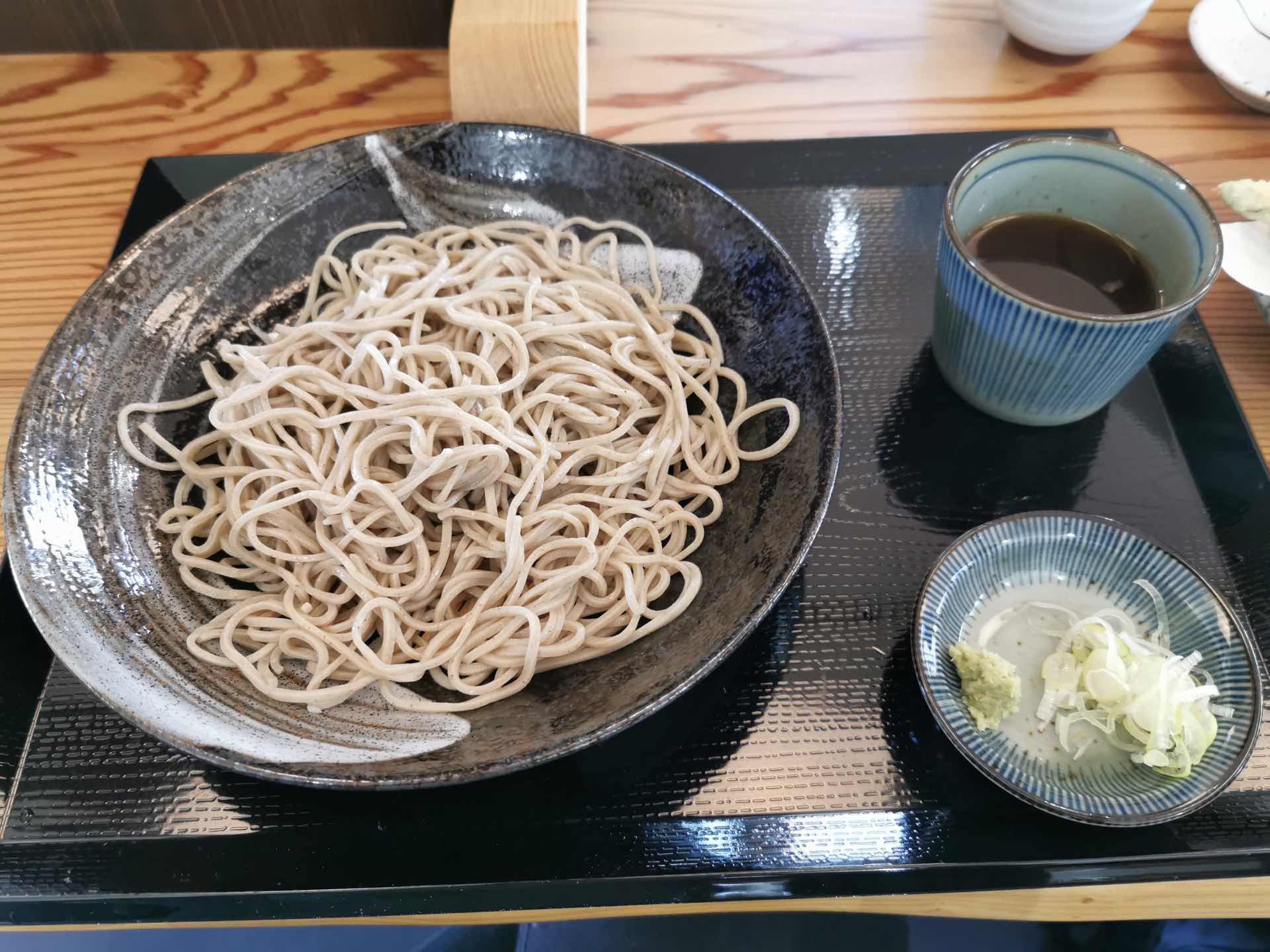

伊吹山のふもとのお店で食べた伊吹そば

伊吹山のふもとのお店で食べた伊吹そば

おわり

去る11月に、標高1,377メートルを誇るこの山に登ってきました。

なぜ突然登山に目覚めたのか?

それは、中学生時代の西堀榮三郎らも1919(大正8)年の4月に伊吹山に登っているから。探検の殿堂は、生誕120年を迎える今西錦司(来年2022年)や西堀榮三郎(再来年2023年)の企画展を控えており、彼ら登山における足跡や組織運営について絶賛調査中というわけ。

ということで、伊吹山調査の様子を簡単にお届けします。

伊吹山の登頂付近から。

伊吹山の登頂付近から。登山家としての西堀や今西を語る時、ヒマラヤでの活躍が取り上げられることが多いですが、彼らの登山は京都の北山や滋賀の鈴鹿山脈から始まりました。中学・高校生だった彼らが過ごした関西近郊の山々は、登山の経験を積む場所だけでなく、遥かヒマラヤにまで挑める組織が形成されていく土壌ともなりました。

まだ京都府立第一中学校(通称・京一中)の生徒だった16歳の西堀らも1919(大正19)年に伊吹山に登頂しました。当時の京一中では、自身も山男だった先生が赴任してきたことで登山の気運が高まっていました。年に二回ほど、先生は何人かの生徒を引率して中部地方への登山旅行に出かけました。

そうした活動がきっかけで、京一中に山岳部が誕生。最初は先生による活動でしたが、次第に生徒主体の部へと変化していきました。山岳部に所属していた西堀や今西らは「青葉会」を結成し、先生による引率以外でも、自発的に登山計画を立て、身近な山に踏み入っていったのです。

ちなみに冒頭で「伊吹山に登った」と言いましたが。嘘です。

ちなみに冒頭で「伊吹山に登った」と言いましたが。嘘です。伊吹山には車で標高約700メートルまで登れるドライブウェイがあり、それを使いました。(※現在は冬季休業中)つまり私が登ったのは677メートルです。

当日は天気にも恵まれ絶好の撮影日和!

上向きの機嫌で車から降りた瞬間

なんか………寒い!!

風がすげー冷たい!!

はっきり言って、あまり登山に興味がなく生きてきたので、山に登るときはきちんとした服装を揃えた方が良いという考えがありませんでした。なぜ上着すら持ってこなかったのか。完全なる普段着、事務所にいるような服装で来た私。

ふと横のボスを見たら、ちゃんとそれっぽい服装をして上着も別に用意してる……

ドライブウェイの駐車場から山頂部分までは、傾斜もゆるく、登山路もきちんと整備されていたので、ふだんから運動不足の私でも問題なく歩くことができました。私が登った日は本当に天気が良く、あまり風が強く吹くことも無かったことと、登っている内に体が温まってきたこともあり、寒さに堪えることは無かったのですが、もし皆さんが車で行かれる際には、防寒・防風対策はしっかりすることオススメします。

昨今の伊吹山は増えすぎたシカによる植物の獣害被害に悩まされており、いたるところでシカガードが設置されていました。

雲が近い!

雲が近い!伊吹山から見る滋賀県の北東は山、山、山…。山が広がっています。素人の私には見分けが付かないのですが、きちんと凸ごとに名前がついていてスゴイな~と思いました。

ドライブウェイからの道は伊吹山の北側にありますが、一般の登山道は琵琶湖に面した南側(?)にあります。南側は周りに高い山も無いので、登山中も非常に素晴らしい眺めが楽しめるようです。伊吹山は夜間登山の山としても有名だそうです。

登山道を登って山頂付近にたどり着くと、正面に建物が見えます。この建物が立っている場所には、かつて登山者たちが避難するための石室がありました。登山者のための石室を建てたのが、東近江市の近江商人・藤井彦四郎さんです。

手元にある『写真でふりかえる伊吹山物語ー神の山とあゆむ上野人ー』(発行:米原市上野区)によると、1918(大正7)年に「伊吹山帳に登山者の安全を図るため篤志家五個荘村藤井彦四郎氏 石室を建設して寄贈(平成3年老朽化で解体)」とあります。

建物の入り口付近の石碑

建物の入り口付近の石碑我々が伊吹山に登った時は、まだこの石室が建設された詳しい年月を把握しておらず「う~~ん、西堀さんたちが登った当時はまだ石室は建設途中だったのかなぁ?」などと推測しながら写真撮影していたのですが、彼らが登頂した1919(大正8)年4月には、とっくに彦四郎さんによる石室があったようです。なんてこったい

ちなみに、石室を建てた藤井彦四郎さんのお兄さんの善助さんも商人として大成功をおさめ、1921年(大正10年)には大津に私設の「藤井天文台」を建てました。その藤井天文台で、京一中卒業後に受験に失敗し浪人生となった西堀さんが天文学について学ぶ…、という繋がりと面識があったりします。

山頂の日本武尊(やまとたけるのみこと)の像

山頂の日本武尊(やまとたけるのみこと)の像 南弥勒菩薩像。

南弥勒菩薩像。伊吹山の山頂には、いろいろな像があるのですが、上の写真の二体の像は大正元年に山頂に建立されたそうなので、西堀さんたちも間違いなく同じものを見ています。お参りしたかな?

そして……

伊吹山三角点に建つ!!

伊吹山三角点に建つ!!探検の殿堂には、1919年当時に西堀さんたちが撮影した集合写真が残っています。その写真では全員でバンザイしているので、それと似た感じでパシャリ!!

西堀さんたちの集合写真の背景には、当時、山頂にあった石造りの伊吹山観測所(※測候所と記載されることがあるようです)が写っています。今は無いですが、観測所はどんな角度で立ってたんだろう…。それにしても、伊吹山の山頂はけっこうな広さの平地が広がっているのがお分かりいただけるでしょう。

三角点の様子。

三角点の様子。西堀さんたちが、この山を登った当時は、どんな様子だったんだろう?

そもそも、どういう交通ルートで来て、どんな登山計画で登ったんだろう?

あの集合写真を撮影したときは、どんな話をしていたんだろう?

今後、さらなる未踏の山に挑むことになる若い彼らに、ここから広がる風景はどう見えたんだろう?

昔のことに思いを馳せると、なんだかセンチメンタルな気分に……。と同時に、山関係を漫画にしようとしたら、かなりたくさんのこと(人間関係や時代背景など)を調査しないといけないなぁ~~と遥かな気持ちになりました。

探検の殿堂では引き続き、西堀さんたちの登山関係について調査を続けていきます。何か情報をお持ちの方は、ぜひ探検の殿堂までお知らせください。

たった700メートルにも満たない登山(と言っていいのか?)でしたが、大きな充足感と課題を持って私は山頂を後にしたのでした。

伊吹山のふもとのお店で食べた伊吹そば

伊吹山のふもとのお店で食べた伊吹そばおわり

マーケット市のご一行がご来館されました

アメリカはミシガン州北部にあるマーケット市のご一行さまが、探検の殿堂にご来館されました。マーケット市は東近江市の姉妹都市で、今年で友好を結んで40周年。そのお祝いもあり、現在探検の殿堂の受付前コーナーではマーケット市の友好40周年記念展を開催し、あちらのアーティストたちの作品を展示しています。10月25日(金)から11月4日(休)の11日間、マーケット市から使節団が来市されているご縁もあり、ご来館いただきました。

一階受付ギャラリー『極(きょく)』にて。

マーケット市と東近江市のアーティストさんたちの関係についてご説明されてました。自分が住んでいるマーケット市のアーティストの作品が、遠い日本の東近江市で展示されているなんて凄いことですよね。

西堀記念室で。

みなさん西堀さんのことはご存じない様子でしたが、やっぱりアインシュタイン博士が話題に上がると「あ~~知ってるよ!」という感じに

そのあとは、2階の美を拓く者たち展をご見学されました。東近江市の芸術を愛する会のメンバーで、今回の展覧会にも出展されている先生たちも何名かお越しくださったので、作品について解説をしてくださいました。

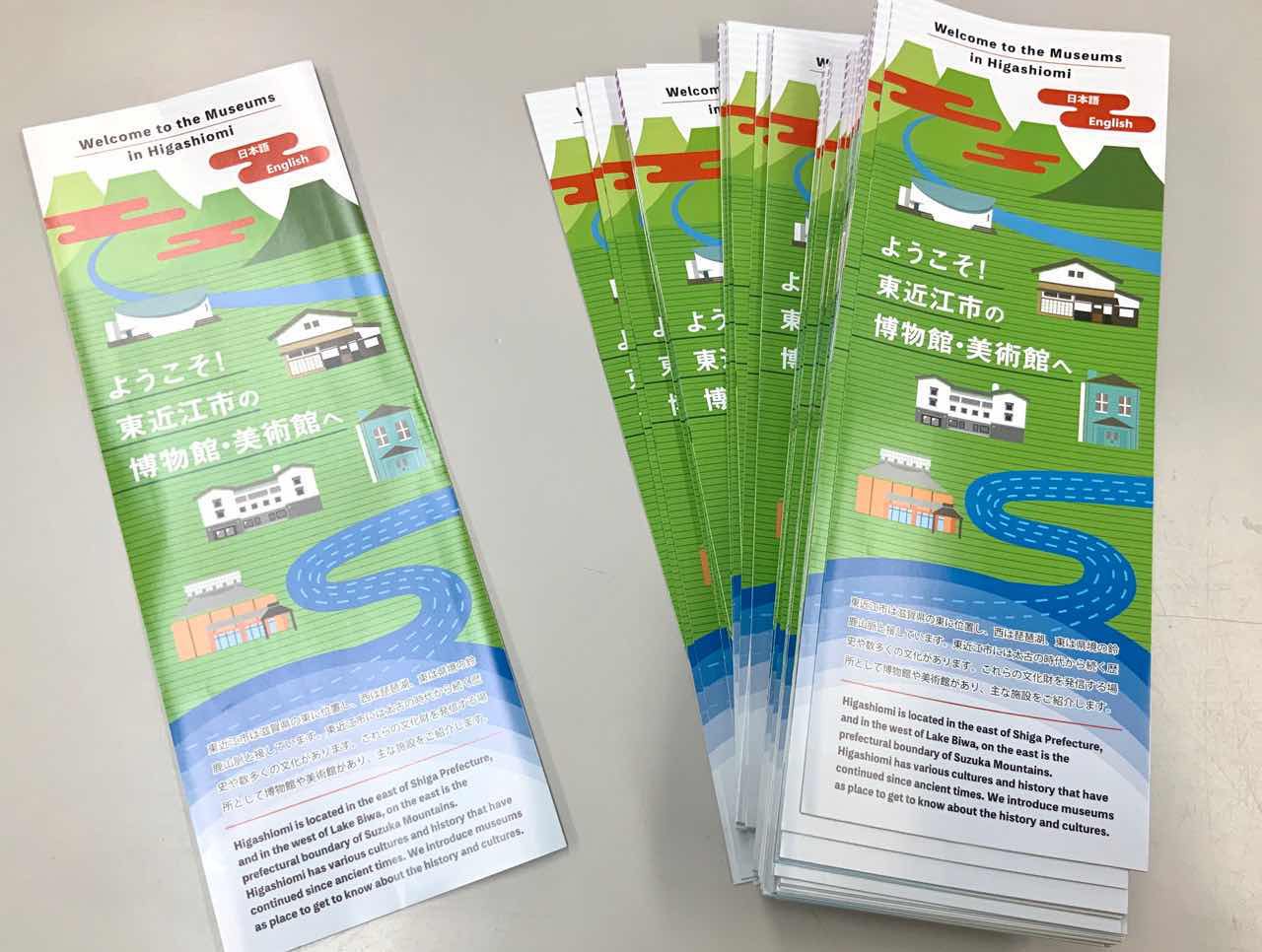

使節団のかたと何人かお話したときに、役立ったのがこちら!!

これ、東近江市にある6個の美術館・博物館(能登川博物館・近江商人博物館・中路融人記念館・ガリ版伝承館・野口謙蔵記念館・探検の殿堂)の情報をまとめたパンフレットです(詳しくは後日説明します)

せっかくなので、みなさんにお渡ししていたら、「ガリ版?知ってるよ~!一番最初に働いた会社で使ってたよ、君が生まれる前の話だね!」(多分こんな意味)とお話してくれた男性もいらっしゃいました。

中には簡単な地図も載ってます。昨日、使節団は奥永源寺方面に行かれたそうなので、「あなたが昨日行った永源寺ダムを描いた作品が出展されてるよ~」と案内したり

スーさんという女性アーティストは、話の流れで、近江八幡にある『かわらミュージアム』の良さをめちゃ熱弁してくれました。けっこう色々な国に行ってるけれど、あんなミュージアムは他では見たことない!!とのこと。粘土から瓦になるまでの流れをミニチュアも交えて展示されてるようで、私が実は『かわらミュージアム』に行ったことがないと言ったら、「あなた絶対行くべき!!絶対よ!!」と熱烈プッシュ

今度、ぜひ行ってみようと思いました。

今度、ぜひ行ってみようと思いました。この英語&日本語パンフは話のタネになって大いに助かったのであります。

マーケット市の使節団のみなさま。

東近江市を楽しんでくださいね

have a nice trip

探検の殿堂3Dプリントモデルと小原二三夫さん

10月5日(土曜日)に、滋賀県の近江八幡で全盲の小原二三夫さんがトーク&公開制作&創作体験のイベントをされたので、私もお邪魔してきました。こちらは、同市にあるるボーダレスアートミュージアムNo-maを中心に現在開催中の展示会『ちかくのたび』の関連イベントとして行われたものです。

小原二三夫さんは『ちかくのたび』にも作品を出品されている木彫作家であり、何度か探検の殿堂にもお越し下さったことがあります。

2019/03/18

3月9日の『ゆるゆるギャラリートーク』にお越しくださった小原二三夫さんが、『愛知川最新研究にさわってみよう!』の感想をご自身のサイトにアップしてくださいました!

私ももちろん行きますよ。

探検の殿堂3Dプリントモデル(大)を携えて!!

これ、『愛知川最新研究を触ってみよう!』や夏期特別展『好きを仕事に 小さいことの積み重ね』でご協力いただいた、小倉拓郎さんや山内啓之さんが作ってくださった探検の殿堂3Dプリントモデルなのです。(厳密にいうと、小倉さんが3月ごろに探検の殿堂をドローンで撮影してくださった測量データをもとに、山内さんがプリンターで出力してくださったもの)

夏期特別展では、探検の殿堂3Dプリントモデル大・中・小を展示させていただいたのですが、なんと、そのうち探検の殿堂(大)を私たちに譲ってくださったのです!

建物の内部や展示物と違って、建物の形状はなかなか言葉で伝えるのが難しいものだと思います。これがあれば、何度か来てくださっている探検の殿堂がどんな形をしているか分かるのではないかと思い、イベント終了後の時間のある時などにお見せしようと考えたのでした。

★★★★★★★★★★★

残念ながら、駐車場が開いてない&見つからない&会場の場所を間違うという悲劇に見舞われたため、途中参加となってしまいました…。近江八幡の旧市街は観光客らしき人でいっぱいでした。

イベントの会場は近江八幡にある「まちや倶楽部」さんで、写真の通り、酒蔵として使われていたような建物。「まちや倶楽部」さんは、旧市街に残存する歴史ある建物の維持保全・再活用を通じて、地域の賑わい創出をはかることを目的として活動をされているそうです。

「公開制作って何を作るんだろう?」と思っていたら、なんと参加者が現在持っているものを、小原さんが木彫で掘っていくというではありませんか。

げんざい、もっているもの……

かばんのなかの、たんけんのでんどう……

・

・

(まわりの人の様子を観察しつつ)

(誰もコレ!って言わないのを確認しつつ)

・

・

出してしまいましたぁ。

参加者の皆さまにも、探検の殿堂や小原さんとの関わりをお伝えしつつ、これを参考に制作してくださることに

あ、ありがとうございます!!!

あ、ありがとうございます!!!

驚いたのが、探検の殿堂前にある溜池の馬堤溜(うまづつみだめ)をさわっているときに、小原さんが「これが愛知川?」と仰ったことです。馬堤溜は永源寺ダムからの水が注ぎこんでいる溜池ですが、小原さんは『愛知川最新研究を触ってみよう!』の展示にお越しくださったので、「東近江に流れる愛知川と探検の殿堂が地理的に近い」ことを知ってくださっているんだ!と嬉しくなりました。

同時に、3Dプリントモデルにおける縮尺は、重要なファクターなのだと改めて感じました。普通の地図にもあるような「縮尺(ここからここまでが~km)」が触って分かると位置関係の感覚がつかみやすいのかもしれません。

小原さんがプリントモデルの中にある探検の殿堂部分を触っている時間は、ひじょ~~~~~~に短かったです。多分、5分も触っていない。1分くらいだったと思います。

小原さん曰く、建築物のような左右対称の立方体は形がとらえ易いらしく、反対に、左右非対称で、ランダムなものになればなるほど形を捉えるのが難しくなるそうです。こうして建物のモデルを触れる機会はなかなか少ないそうなので、今日触れて嬉しいと言ってくださいました。良かったです

探検の殿堂は特徴的な外観をしているので、船だったり、氷山だったり、山だったり…来館者さんからいろいろな答えがあがります。小原さんに探検の殿堂の建物は何の形を表してると思いますか?と聞いたら、「う~ん、南極の船じゃない?」という答えが。やっぱり、先っぽの尖った感じが船っぽいんでしょうか。

探検の殿堂3Dプリントを触ったあと、それを小原さんが木材をどんどん彫刻刀で削っていきます。写真の彫刻刀はすべて小原さんの私物です。大きな部分を切り落とすような場合は、普通の彫刻刀だけでなく、のこぎりも使われるとか。一体、どんな風に使うのでしょうか…

探検の殿堂3Dプリントを触ったあと、それを小原さんが木材をどんどん彫刻刀で削っていきます。写真の彫刻刀はすべて小原さんの私物です。大きな部分を切り落とすような場合は、普通の彫刻刀だけでなく、のこぎりも使われるとか。一体、どんな風に使うのでしょうか… まったく危なげない手つき。私たちとお喋りしながら由自在に掘っていかれます。

まったく危なげない手つき。私たちとお喋りしながら由自在に掘っていかれます。そして、あっという間に探検の殿堂のアタリが彫れました。早い。時間は測ってなかったのですが、10分もかかってないと思います。

次は、屋根部分の傾斜を掘っていかれましたが、それも「大体30度くらいの角度だったから…」と迷いのない手さばき。 物の形や角度といったものは、「手のひらくらい」といった個体差のある例えよりも、数値のほうが分かりやすい・伝わりやすいと仰っていました。

ちなみに木材はクスノキだそうです。

クスノキは、最初はやわらかくて彫りやすく、時間がたつとじょじょに固くなっていく性質があるそうです。

公開制作の次は、紙粘土を使って参加者含めて創作体験を行いました。

小原さんからは皆にいただいた「上手に作ろうとしない」「自分が強調したい特徴を強める」というアドバイスを胸に、各自が紙粘土で何かを作ります。

目の前に置かれた紙粘土…

告白しますが、私、こういう「何か作りたいものを作って」という課題が、凄く苦手です…

なぜなら、本当に、何にも、思い浮かばないからです……

やばい、周りの人ふつうに作り始めてる

という焦りが

という焦りがそして、出来上がったのがこちら。

作品名『手』

コメント「紙粘土を手で握りつづけました」

小原さんも一緒に創作しました。これは「きのこ雲」だそうです。紙粘土というやわらかい材料だと、重量で形が変わってしまうので、そこが難しいそうです。おなじ立体物でも、材料が変わると勝手も違うんですね

参加者のみなさんは、河童、うさぎ、バームクーヘン、いちじく、くつ、かご、帽子、動物園のくま、恐竜…などなど本当に多種多様な粘土細工を作られました。近江八幡にちなんだり、思い出があったりする品を紙粘土で作っている人もいて、その情緒豊かさに驚きました。作るのも楽しかったですが、小原さんが参加者の作品を触ってまわるのも楽しそうで良かったです。

イベントでは、小原さんによる木彫作品を何点か間近で見せていただけて、触ることもできました。一つに見えるけど、触ると二つに分かれる作品などがあったりして、楽しめました。作品の表現からは小原さんが「どこを、何を強調しようとしているのか」というのが感じ取れて、小原さんが捉えた世界の姿が表されているように思いました。

小原二三夫さん、貴重な体験イベントをありがとうざいました。

久しぶりにお会いしましたが、お元気そうで何よりです。

そして、小倉拓郎さんや山内啓之さん。

素敵な探検の殿堂3Dプリントモデルをありがとございました

【展 示】 ちかくのたび

【会 場】 ボーダレス・アートミュージアムNO-MA

(近江八幡市永原町上16)+近郊5会場(奥村家住宅・岡田家、まちや倶楽部、尾賀商店、寺本邸、展望館)

【開館時間】 11:00~17:00

【休館日】 月曜日(祝日の場合は翌日)

【観覧料】

<全館チケット> 一般1,000円(900円)、高大生900円(800円)

<一館チケット> 300円

※中学生以下無料 ※障害のある方と付添者1名無料

※( )内は20名以上の団体料金

【以下の日程は無料で開館できるそうです】

・「八幡堀まつり」10月12日(土) 18:00〜21:00

※NO-MAと奥村家住宅のみ開催

・「関西文化の日」11月16日(土)、17日(日)

ポスター展示発表してきました

ブログでもお知らせしていた自然史学会連合さんが主催された国際シンポジウムに参加してきました。(国際史学会連合?国際シンポジウム!?というかたはこちらの記事をごらんください。)

ポスターの前で、写真撮影をしました。

写真でお見せ出来ないのが残念なほど、グッドスマイル&ポージングをしてくれました。

お二人とも……、被写体になるということにかなり慣れましたね!!

多分、「好きを仕事に」の写真撮影(展示に使うために、歩いたり、指さしたり、悩んだりといった色々なポーズの写真を撮影してきてね!という過酷な作業)がお二人を鍛えあげたのでしょう

シンポジウムのテーマは、「自然史系分野におけるアジア地域のネットワーク」。私たちは、淺野さんや小倉さんと協力して行った二つの展示(『愛知川最新研究にさわってみよう!』や『好きを仕事に 小さいことの積み重ね』)を取り上げました。

探検の殿堂が、二人の若手研究者が現在行っている調査中の研究内容を地域の人たちにお知らせする場になったこと。(『愛知川最新研究をさわってみよう!』)

両者のやりとりの中で、研究内容を紹介するだけでなく、研究者のお二人自身をキャリア教育という面から地元の子供たちに紹介してみよう…という展示に繋がっていったこと(『好きを仕事に 小さいことの積み重ね』)

両者が出会い、コミュニケーションする中で、新しい展示が生まれた!!

ということを淺野さんが英語でまとめ上げ、ポスターにしたものを、展示発表してきたのです。

フランスからやってきた男性もいらっしゃいました。ほかにもチラホラ英語が聞こえてきたり…

私が他所のポスター発表を見たり聞いたりしていた間にいらしたのですが、淺野さんと小倉さんがしっかり英語で内容を伝えてくださいました。

会場の様子です。

災害時の博物館同士のネットワーク構築の重要性や、遺伝子解析をもちいたGekko(ヤモリ)のアジアにおける分布についてなど…、ほんとうに様々な内容でした。

自分のとこのポスター付近にいないと説明できないのですが、自分もほかのポスター発表を聞きたい!からこの場を離れたい~というジレンマが生じますね。

ポスター発表に参加して、他の博物館さんの取り組みを見てみると、探検の殿堂の特徴や強みについて改めて考える機会になりました。

毎年継続している調査の途中経過を紹介する展示を年間スケジュールに組み込んでいる博物館さんなどもいらして、色々なご意見ご感想をいただけました。

そうそう!!

展示にご協力いただいた淺野悟史さん、2019年9月より、なんと京都大学大学院地球環境学堂に異動されました!!!現在は、「京都大学大学院地球環境学堂 統合環境学設計論・地域資源計画論 助教」でございます。

展示制作中から異動のお話はお聞きしていたのですが、デリケェトな話題なので落ち着いてから話題に取り上げようと思っていたら、そのまま9月になってしました。

本当におめでとうございます!

こちらが建物。

小倉さんと一緒にお部屋にお邪魔して、立派な冷蔵庫(!?)に入っていたリンゴジュースをいただきました。

大学の先生といえば、壁面どころか空間そのものが書籍で埋め尽くされているような部屋しか見たことが無かったので、荷解きされている最中の様子は新鮮でした。

淺野さんがこれからどんな研究生活を送られるのか、どんな部屋になっていくのか楽しみです。

そしてこれはオムライス。

付け合わせは、大根の漬け物(初体験)

京大近くにある「カフェコレクション」さんです。

お安く、ボリューム満点なので、京大生のみなさんに人気のお店らしいです。

今度行ったときはパウンドケーキも食べたいですね

おしまい

探検の殿堂で第三回東近江市中学校生徒会交流会が開かれました

昨日、西堀榮三郎記念探検の殿堂で東近江市内の中学校生徒会交流会が開かれました。

市内中学校の生徒会会長と副会長が集まって、それぞれの学校での取り組みや活動を発表しあい、課題について意見を出し合って相互に交流を深めるのが生徒会交流会。一年に2~3回行われており、2018年度は探検の殿堂以外でも五個荘地区まちなみ保存交流館や、愛東地区の百済寺が会場となりました。

私は生徒会交流会なるものを知らなかったので、お邪魔にならないように見学させていただきました。その様子をみなさまにもお伝えしましょう。

探検の殿堂に集まってくれた生徒会のみんなは、2学期に任命されたばかりの新メンバー。初めての場所、初めて会う他校の生徒たちに最初は緊張している面持ちです。

ずいぶん前から来て練習している生徒たちがいるな~と感心していたら、今回の総合司会役だった湖東中学校の生徒会のみなさんでした。

会場に設置されたフラッグ。

昨年の秋ごろから、学区内の小学校や中学校でまわしながら完成させていったそうです。

交流会は各学校の活動報告から始まりました。

3~4学校が同時に発表するので、各生徒会は一人ずつ違う学校の発表を聞いて質疑応答をかわします。2回ほど発表を繰り返したら、発表する学校が入れ替わります。

発表にあたり総合司会から

〇わかりやすくゆっくり話す

〇他の学校の迷惑にならない声の大きさ

〇発表の時間厳守

〇発表を聞く人は内容をよく聞いて、質問したり、相手の課題に対して「自分のとこはこうしてるよ~」と提案したりすること

というお達しがありました。大人でも心掛けたいお約束。

発表の様子をいくつかご紹介します。

永源寺中学校では、独自の取り組みである「しいたけ栽培」やあいさつ運動、三重県いなべ市にある藤原中学校との交流について発表してくれました。

しいたけ栽培をしてるなんて、私は初めて知りました。凄く面白そう、やってみたいな~。

発表を終えたら、「どうして他校と交流しようと思ったんですか?」という質問が!

自分たちの活動発表以上に、他校の生徒から飛んでくる質問に答えるのが一番緊張する!と言っていた生徒さんがいました。確かに、なぜその活動をしようと思ったのか、その過程で何が分かったのかなどの背景が分からないと、質問って応えられませんもんね。

永源寺中学校の生徒会のみんなは、「他校を知ったら、もっと自分たちの学校を盛り上げられると思うから」としっかり回答されていました

愛東中学校さんによる発表。

現代の中学生にとってもスマホのやりすぎや学校への持ち込みは悩みの種のようです。(私も耳が痛いです)こうやって学校全体で取り組んだら、一人だと難しいことも改善できていくんじゃないかと思うし、改善しようとする意識が素晴らしいです。ノーモア時間ドロボーは、今年から取り組み範囲が中学校区まで拡大されたそうです。

今回から滋賀学園中学校さんは今回が初!生徒会交流会参加だそうです。

私が見た限り、発表に合わせてパワーポイントの操作も生徒さんが担当していたのはココだけだったと思います。(※生徒さんが発表しつつリモコンでスライドを遠隔操作していた中学校さんがいらしたらすみません! )こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

多くの学校がパワーポイントで発表するなか、アナログな手法をとる中学校もありました。

聖徳中学校さんは、発表にあわせてキーワードを書いた紙をどんどんホワイトボードに貼っていってました。

箱に紙を入れる順番を間違えたら一大事です。

動いているものがあるとやっぱり目が引き寄せられます。

(集団ダンスで一人だけ止まってたら目立つ論理)

こちらは能登川中学校さんです。

写真を見ていて、やっぱりホワイトボードに張り出してあると一覧性があるなと思いました。紙と太いマジックさえあれば誰でも作れるというシンプルさも私はひじょうにすき大好きです

パワポはパワポで、動画を見せられたり、写真を切り替えたり、大きく映し出したりできますし、それぞれの媒体の特色が改めて分かりますね。

発表方法もそれぞれに個性があって、個人的にものすごく刺激になりました。

他にも、自転車のカギがつけっぱで困っているという学校に「毎月、カギ点検してるよ~」とアドバイスしてる風景が見られたりと、それぞれの学校独自の取り組みや悩みが聞けて大変興味深かったです。

残念ながら私の身体は一つしかないので、全中学校の発表は聞けなかったのですが…

活動報告の次は、マイボスによる探検の殿堂の説明&館内見学を行いました。

今回は西堀語録のなかから「異質の力でチームワーク」をピックアップ。学校や生徒会という集団の中に身を置くからこそ、このテーマが選ばれたのだと思います。他にも、なぜ探検の殿堂がここにあるのか、西堀さんとの関係などについてもお話がありました。

――――――――――――――――――――――――

西堀宅の暖炉のある居間を再現した記念室にもご案内して、西堀さんが実際に使っていた椅子にも座っていただきました。

館内見学の後は、西堀かるたを使ったかるたとり大会が開催されました。

座席は学校別ではなくバラバラ!なので最初はよそよそしかったみんなも…

かるたとりで次第にフレンドリーに。持ち札の数が分かるからでしょうか?白熱していました。

(背後から「あった!そこ~」とか言って惑わせたのは私です)

かるたとり大会後には、生徒会のみんなでオリジナルかるたの創作にチャレンジ!

テーマは夢・未来・挑戦です。

各班ごとにあ行、か行、さ行…を振り当てて、かるたの文章を創作。

その中から一つを選んでみんなの前で発表するというものでした。

この班は、全員で「き」のかるただけを創作すると決めて創作していました。

めっっっちゃ賢いな~と感心してしまいました 。

。

確かに発表するのは一つだけなので、全員で同じひらがなに取り掛かった方が、芋づる式にたくさんの単語や案が生み出せそうです。(与えられた時間が短い場合とかは特に)これも協力の仕方だよな~と目から鱗の気分でした。

各班の力作です。他にも、「学校生活」や「生徒会」など、いま学生生活を送ってるからこそ出てくる単語が使われているかるたもありました。

ちなみにマイボスと私もオリジナルかるたを考案したので見てください。

私作。(字が汚い…)

むずかしい

ことほど燃える

価値がある

いかがでしょうか…

マイボス作。

丸だけが

正解じゃないよ

人生は

私のお気に入りは↑です。

こうして自分で考えて何かを創作するというのは面白いもんですね。。

こんな感じのワークシートがあると楽しいかもしれません

最後は記念撮影。

自分自身もとても勉強になったので、見学できて本当に良かったです。

各生徒会のみなさん、交流会で見たこと感じたこと学んだことを、ぜひこれからの学校生活・生徒会活動に活かしてくださいね。

生徒会のみなさん、先生がた、ほんとうにありがとうございました。

また探検の殿堂に遊びに来てくださいね~

市内中学校の生徒会会長と副会長が集まって、それぞれの学校での取り組みや活動を発表しあい、課題について意見を出し合って相互に交流を深めるのが生徒会交流会。一年に2~3回行われており、2018年度は探検の殿堂以外でも五個荘地区まちなみ保存交流館や、愛東地区の百済寺が会場となりました。

私は生徒会交流会なるものを知らなかったので、お邪魔にならないように見学させていただきました。その様子をみなさまにもお伝えしましょう。

探検の殿堂に集まってくれた生徒会のみんなは、2学期に任命されたばかりの新メンバー。初めての場所、初めて会う他校の生徒たちに最初は緊張している面持ちです。

ずいぶん前から来て練習している生徒たちがいるな~と感心していたら、今回の総合司会役だった湖東中学校の生徒会のみなさんでした。

会場に設置されたフラッグ。

昨年の秋ごろから、学区内の小学校や中学校でまわしながら完成させていったそうです。

交流会は各学校の活動報告から始まりました。

3~4学校が同時に発表するので、各生徒会は一人ずつ違う学校の発表を聞いて質疑応答をかわします。2回ほど発表を繰り返したら、発表する学校が入れ替わります。

発表にあたり総合司会から

〇わかりやすくゆっくり話す

〇他の学校の迷惑にならない声の大きさ

〇発表の時間厳守

〇発表を聞く人は内容をよく聞いて、質問したり、相手の課題に対して「自分のとこはこうしてるよ~」と提案したりすること

というお達しがありました。大人でも心掛けたいお約束。

発表の様子をいくつかご紹介します。

永源寺中学校では、独自の取り組みである「しいたけ栽培」やあいさつ運動、三重県いなべ市にある藤原中学校との交流について発表してくれました。

しいたけ栽培をしてるなんて、私は初めて知りました。凄く面白そう、やってみたいな~。

発表を終えたら、「どうして他校と交流しようと思ったんですか?」という質問が!

自分たちの活動発表以上に、他校の生徒から飛んでくる質問に答えるのが一番緊張する!と言っていた生徒さんがいました。確かに、なぜその活動をしようと思ったのか、その過程で何が分かったのかなどの背景が分からないと、質問って応えられませんもんね。

永源寺中学校の生徒会のみんなは、「他校を知ったら、もっと自分たちの学校を盛り上げられると思うから」としっかり回答されていました

愛東中学校さんによる発表。

現代の中学生にとってもスマホのやりすぎや学校への持ち込みは悩みの種のようです。(私も耳が痛いです)こうやって学校全体で取り組んだら、一人だと難しいことも改善できていくんじゃないかと思うし、改善しようとする意識が素晴らしいです。ノーモア時間ドロボーは、今年から取り組み範囲が中学校区まで拡大されたそうです。

今回から滋賀学園中学校さんは今回が初!生徒会交流会参加だそうです。

私が見た限り、発表に合わせてパワーポイントの操作も生徒さんが担当していたのはココだけだったと思います。(※生徒さんが発表しつつリモコンでスライドを遠隔操作していた中学校さんがいらしたらすみません!

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

多くの学校がパワーポイントで発表するなか、アナログな手法をとる中学校もありました。

聖徳中学校さんは、発表にあわせてキーワードを書いた紙をどんどんホワイトボードに貼っていってました。

箱に紙を入れる順番を間違えたら一大事です。

動いているものがあるとやっぱり目が引き寄せられます。

(集団ダンスで一人だけ止まってたら目立つ論理)

こちらは能登川中学校さんです。

写真を見ていて、やっぱりホワイトボードに張り出してあると一覧性があるなと思いました。紙と太いマジックさえあれば誰でも作れるというシンプルさも私はひじょうにすき大好きです

パワポはパワポで、動画を見せられたり、写真を切り替えたり、大きく映し出したりできますし、それぞれの媒体の特色が改めて分かりますね。

発表方法もそれぞれに個性があって、個人的にものすごく刺激になりました。

他にも、自転車のカギがつけっぱで困っているという学校に「毎月、カギ点検してるよ~」とアドバイスしてる風景が見られたりと、それぞれの学校独自の取り組みや悩みが聞けて大変興味深かったです。

残念ながら私の身体は一つしかないので、全中学校の発表は聞けなかったのですが…

活動報告の次は、マイボスによる探検の殿堂の説明&館内見学を行いました。

今回は西堀語録のなかから「異質の力でチームワーク」をピックアップ。学校や生徒会という集団の中に身を置くからこそ、このテーマが選ばれたのだと思います。他にも、なぜ探検の殿堂がここにあるのか、西堀さんとの関係などについてもお話がありました。

――――――――――――

2019/01/19

マイボスが湖東図書館から面白い資料を借りてきてくれましたのでみなさまにもご紹介します。こちらは昭和44年(1969年)8月1日、今から約50年前に湖東中新聞委員会によって発行された「湖東中学新聞」です。

西堀宅の暖炉のある居間を再現した記念室にもご案内して、西堀さんが実際に使っていた椅子にも座っていただきました。

館内見学の後は、西堀かるたを使ったかるたとり大会が開催されました。

座席は学校別ではなくバラバラ!なので最初はよそよそしかったみんなも…

かるたとりで次第にフレンドリーに。持ち札の数が分かるからでしょうか?白熱していました。

(背後から「あった!そこ~」とか言って惑わせたのは私です)

かるたとり大会後には、生徒会のみんなでオリジナルかるたの創作にチャレンジ!

テーマは夢・未来・挑戦です。

各班ごとにあ行、か行、さ行…を振り当てて、かるたの文章を創作。

その中から一つを選んでみんなの前で発表するというものでした。

この班は、全員で「き」のかるただけを創作すると決めて創作していました。

めっっっちゃ賢いな~と感心してしまいました

。

。確かに発表するのは一つだけなので、全員で同じひらがなに取り掛かった方が、芋づる式にたくさんの単語や案が生み出せそうです。(与えられた時間が短い場合とかは特に)これも協力の仕方だよな~と目から鱗の気分でした。

各班の力作です。他にも、「学校生活」や「生徒会」など、いま学生生活を送ってるからこそ出てくる単語が使われているかるたもありました。

ちなみにマイボスと私もオリジナルかるたを考案したので見てください。

私作。(字が汚い…)

むずかしい

ことほど燃える

価値がある

いかがでしょうか…

マイボス作。

丸だけが

正解じゃないよ

人生は

私のお気に入りは↑です。

こうして自分で考えて何かを創作するというのは面白いもんですね。。

こんな感じのワークシートがあると楽しいかもしれません

最後は記念撮影。

自分自身もとても勉強になったので、見学できて本当に良かったです。

各生徒会のみなさん、交流会で見たこと感じたこと学んだことを、ぜひこれからの学校生活・生徒会活動に活かしてくださいね。

生徒会のみなさん、先生がた、ほんとうにありがとうございました。

また探検の殿堂に遊びに来てくださいね~

タグ :生徒会交流会

南極観測隊とガリ版

今日はお休みをいただいたので、東近江市にある『ガリ版伝承館』にお邪魔してきました。

ガリ版伝承館

【所在地】 〒529-1521 東近江市蒲生岡本町663番地

【開館時間】土・日曜日の午前10時~午後4時30分(入館は午後4時まで)

【開館日】 土・日曜日(ただし年末年始は休館)

【入館料】 無料

【ガリ版体験】300円(要事前予約)

※2019年1月20日現在の情報です。

ガリ版伝承館は、明治末に建てられた堀井新治郎父子の本家を改修したものです。

堀井新次郎父子は、明治時代にトーマス・エジソンのミメオグラフを参考に、謄写版(とうしゃばん)を発明したことで有名です。謄写版は、鉄筆を使って原紙を作成する時に「ガリガリ」という音がするので、「ガリ版」という愛称で日本で多く使われていました。

ガリ版伝承館には、東近江の地域おこし協力隊員として三崎尚子さんが2018年から就任されています。滋賀報知新聞社さんのサイトでは、三崎さんが書かれた記事がご覧いただけます。

お忙しい中、ガリ版伝承館やガリ版について色々と教えてくださいました。

中に入ると、ガリ版の歴史や、ガリ版印刷で使う道具、実際にガリ版で印刷された冊子やチラシなどが展示されています。撮影OKだったので撮りまくりました。

しかしみなさん、ぎもんにおもっているでしょう。

なぜ探検の殿堂(非)公式ブログでガリ版伝承館がとうじょうするのか。

なぜ記事としてあっぷしているのか

それは……

これです!!

南 極 新 聞 !!! (原 本)

実は、南極観測隊はガリ版を使って新聞を発行していたのです。

西堀さんたち一次隊の時は、砕氷船「宗谷」にガリ版があったものの、昭和基地までは持ち込まれませんでした。しかし、それ以降はガリ版が基地内に持ち込まれ、越冬中もこうやって南極新聞が発行されていたのです。

南極新聞では業務連絡以外にも、それぞれの仕事の紹介やコラム、面白エピソードなども掲載されていました。昭和基地の規模が大きくなるにつれて、仕事上の関わりが薄い人同士も出てきます。そんな中、南極新聞は仲間意識の芽生え に役立ったとかなんとか…

に役立ったとかなんとか…

(マイボスの話を聞いていた時のメモによるので、訂正が入るかもしれません。)

実際に読んでみたら、真水の節水をお願いする記事や、第44話を迎えた「オーロラ千一夜」、一次隊に参加した立見辰雄(たつみたつお)さんが書かれた基地建設に関わる記事など色々載っていました。

これは隊員たちの心の楽しみなるでしょうね~

ガリ版を作った人の字や絵からも人柄が感じられるような気がします。

展示を見終えた後は「ガリ版体験」をさせていただきました。

ポストカード大の紙に下書きを描きます。

せっかくなので西堀さんに登場していただきました。

次は下書きの上に、ロウ紙と呼ばれる特殊な原紙を重ねます。

そして「鉄筆」という道具で下書きの線をなぞって写し取ります。鉄筆には、鉄製の硬いペン先と、木やプラスチックで出来た柄が尖っている部分があります。下書きは、柄が尖った部分でなぞります。一応西堀さんが持ってるのが鉄筆のつもり。(鉄筆の写真取り忘れたアホ)

今度は鉄製のペン先を使って、写し取った下書きの線をガリガリ削っていきます。色が出るのは鉄筆で削った部分なので、この段階で文字などの形も整えました。せっかくガリ版伝承館に来てるのに、南極要素がモコモコ服しかなかったので、ペンギンを追加。もっとデカく南極!って書けばよかったカモ(;´∀`)

穴が開いている部分に印刷する紙をセットして、その上にロウ紙を固定!

ローラーに中性インクをつけます。

色は探検の殿堂のイメージカラーである紺色をお願いしました。

そしてロウ紙の上からローラーでインクを塗ります!

最初は色が出にくいので、何度か試し刷りをしました。

完 成 !!

Woooooo!!

初めてにしてはいい感じではないでしょうか!?

印刷を繰り返して原紙がダメになってしまうまで、何人もの西堀さんを生み出すことが出来ます。良いお土産になりますね~

印刷されたもののアップを見てみると、ほんのりドットのようにインクが乗っているのが分かります。

ガリ版は初めてでしたが…

すごく面白いです(*´▽`*)

わたしこれめっちゃ好き

今回は1色刷りでしたが、2色刷りをすることもできるそうです。

しかもTシャツをガリ版で印刷する体験もあるとか!

300円でこんなに楽しめるなんて、なんてサイコーなんでしょうか。

体験してみたら「ガリ版ってこ~ゆ~ものなのね!」というのが凄く分かりやすかったです。

木版画などのように反転して版を作らなくていいので、絵を描く延長線上でガリ版が作れるのが凄く魅力的

-----------------------------------------

昨年の5月ごろに、マイボスからガリ版と南極観測隊の話を聞いてから、ガリ版伝承館に来てみたいとずっと思っていたのです。なかなか予定が合わなかったのですが、ようやく実現しました。

みなさんも、ぜひガリ版伝承館をお訪れた際には南極新聞をご覧ください。

三崎さん、ありがとうございました!

ガリ版伝承館

【所在地】 〒529-1521 東近江市蒲生岡本町663番地

【開館時間】土・日曜日の午前10時~午後4時30分(入館は午後4時まで)

【開館日】 土・日曜日(ただし年末年始は休館)

【入館料】 無料

【ガリ版体験】300円(要事前予約)

※2019年1月20日現在の情報です。

ガリ版伝承館は、明治末に建てられた堀井新治郎父子の本家を改修したものです。

堀井新次郎父子は、明治時代にトーマス・エジソンのミメオグラフを参考に、謄写版(とうしゃばん)を発明したことで有名です。謄写版は、鉄筆を使って原紙を作成する時に「ガリガリ」という音がするので、「ガリ版」という愛称で日本で多く使われていました。

ガリ版伝承館には、東近江の地域おこし協力隊員として三崎尚子さんが2018年から就任されています。滋賀報知新聞社さんのサイトでは、三崎さんが書かれた記事がご覧いただけます。

お忙しい中、ガリ版伝承館やガリ版について色々と教えてくださいました。

中に入ると、ガリ版の歴史や、ガリ版印刷で使う道具、実際にガリ版で印刷された冊子やチラシなどが展示されています。撮影OKだったので撮りまくりました。

しかしみなさん、ぎもんにおもっているでしょう。

なぜ探検の殿堂(非)公式ブログでガリ版伝承館がとうじょうするのか。

なぜ記事としてあっぷしているのか

それは……

これです!!

南 極 新 聞 !!! (原 本)

実は、南極観測隊はガリ版を使って新聞を発行していたのです。

西堀さんたち一次隊の時は、砕氷船「宗谷」にガリ版があったものの、昭和基地までは持ち込まれませんでした。しかし、それ以降はガリ版が基地内に持ち込まれ、越冬中もこうやって南極新聞が発行されていたのです。

南極新聞では業務連絡以外にも、それぞれの仕事の紹介やコラム、面白エピソードなども掲載されていました。昭和基地の規模が大きくなるにつれて、仕事上の関わりが薄い人同士も出てきます。そんな中、南極新聞は仲間意識の芽生え

に役立ったとかなんとか…

に役立ったとかなんとか…(マイボスの話を聞いていた時のメモによるので、訂正が入るかもしれません。)

実際に読んでみたら、真水の節水をお願いする記事や、第44話を迎えた「オーロラ千一夜」、一次隊に参加した立見辰雄(たつみたつお)さんが書かれた基地建設に関わる記事など色々載っていました。

これは隊員たちの心の楽しみなるでしょうね~

ガリ版を作った人の字や絵からも人柄が感じられるような気がします。

展示を見終えた後は「ガリ版体験」をさせていただきました。

ポストカード大の紙に下書きを描きます。

せっかくなので西堀さんに登場していただきました。

次は下書きの上に、ロウ紙と呼ばれる特殊な原紙を重ねます。

そして「鉄筆」という道具で下書きの線をなぞって写し取ります。鉄筆には、鉄製の硬いペン先と、木やプラスチックで出来た柄が尖っている部分があります。下書きは、柄が尖った部分でなぞります。一応西堀さんが持ってるのが鉄筆のつもり。(鉄筆の写真取り忘れたアホ)

今度は鉄製のペン先を使って、写し取った下書きの線をガリガリ削っていきます。色が出るのは鉄筆で削った部分なので、この段階で文字などの形も整えました。せっかくガリ版伝承館に来てるのに、南極要素がモコモコ服しかなかったので、ペンギンを追加。もっとデカく南極!って書けばよかったカモ(;´∀`)

穴が開いている部分に印刷する紙をセットして、その上にロウ紙を固定!

ローラーに中性インクをつけます。

色は探検の殿堂のイメージカラーである紺色をお願いしました。

そしてロウ紙の上からローラーでインクを塗ります!

最初は色が出にくいので、何度か試し刷りをしました。

完 成 !!

Woooooo!!

初めてにしてはいい感じではないでしょうか!?

印刷を繰り返して原紙がダメになってしまうまで、何人もの西堀さんを生み出すことが出来ます。良いお土産になりますね~

印刷されたもののアップを見てみると、ほんのりドットのようにインクが乗っているのが分かります。

ガリ版は初めてでしたが…

すごく面白いです(*´▽`*)

わたしこれめっちゃ好き

今回は1色刷りでしたが、2色刷りをすることもできるそうです。

しかもTシャツをガリ版で印刷する体験もあるとか!

300円でこんなに楽しめるなんて、なんてサイコーなんでしょうか。

体験してみたら「ガリ版ってこ~ゆ~ものなのね!」というのが凄く分かりやすかったです。

木版画などのように反転して版を作らなくていいので、絵を描く延長線上でガリ版が作れるのが凄く魅力的

-----------------------------------------

昨年の5月ごろに、マイボスからガリ版と南極観測隊の話を聞いてから、ガリ版伝承館に来てみたいとずっと思っていたのです。なかなか予定が合わなかったのですが、ようやく実現しました。

みなさんも、ぜひガリ版伝承館をお訪れた際には南極新聞をご覧ください。

三崎さん、ありがとうございました!

田代安定さんのお孫さんとひ孫さんがいらっしゃいました。

昨日、探検の殿堂で顕彰している探検家の一人・田代安定(たしろあんてい)さんのお孫さんご家族がいらしてくださいました!最初は一般のご来館者の方だと思っていたのですが、なんと「田代安定の孫なんです」!!

田代安定(1857~1928)さんは、農商務の命令や東京大学の依頼を受けて、当時、ほとんど知られていなかった琉球(沖縄)・八重山諸島(やえやましょとう)の動植物や、民俗風習などを研究された方です。当時の沖縄で、結縄文字(けつじょうもじ)といって、縄を結んで数を表示したり、計算していることを発見された方でもあります。農商務省の命令や、東京大学の依頼を受けて八重山諸島の研究を行ったのち、37歳の時に日清戦争に従事、台湾に渡りました。以後30年間に渡り、台湾で博物学的研究を続けられました。

今年の3月から探検の殿堂の2階では企画展を開催しており、常設展である50人の探検家たちの肖像画は、残念ながら収蔵庫でお休み中。なので現在は、受付横に設置してある「探検の地」マップでしか見られないのですが、せっかくなので記念写真を撮影させていただきました。ありがとうございます。

お父様が田代安定さんのお孫さんで、二人の息子さんはひ孫さんです。

おじいちゃんやひいおじいちゃんが博物館で顕彰されてるなんて、すごい!!どんな気分なのでしょうか。

なんと、今でも田代家には名前の一部に漢字の「安」を使うのが伝統だそうですよ。

安定さんが現在もご家族の中で大切にされているということが分かって嬉しい気持ちになりました。

ひ孫である息子さんたちは、先日ご紹介した「多面体づくり」にも体験してくれました。

なんとお兄ちゃんのほうは、難しいひし形十二面体に挑戦してくれました!!

ひし形十二面体は、構造だけでなく、紙の扱いの面でも難しいです。

使う紙の枚数が増えているうえに、ジグザグの形をしていて、引っ張ったり抜いたりしづらいです。

構造が複雑になるので、作っている最中に崩れてしまうことも…

しかし!!

大人でも作り上げるのが難しいのですが、見事に!ひとりで!!完成させてくれました!!!これは凄い~~~!

折り紙が苦手と言っていた弟くんも、きちんとサイコロを作ることができました。

難しくて、上手くいかなくても、何度でも挑戦して、きちんと作りあげる大切さや達成感を感じてもらえれば嬉しいです。

田代さんご家族のみなさま、ありがとうございました

安定さんに負けないくらいの大きな人間になってくださいね。

田代安定(1857~1928)さんは、農商務の命令や東京大学の依頼を受けて、当時、ほとんど知られていなかった琉球(沖縄)・八重山諸島(やえやましょとう)の動植物や、民俗風習などを研究された方です。当時の沖縄で、結縄文字(けつじょうもじ)といって、縄を結んで数を表示したり、計算していることを発見された方でもあります。農商務省の命令や、東京大学の依頼を受けて八重山諸島の研究を行ったのち、37歳の時に日清戦争に従事、台湾に渡りました。以後30年間に渡り、台湾で博物学的研究を続けられました。

今年の3月から探検の殿堂の2階では企画展を開催しており、常設展である50人の探検家たちの肖像画は、残念ながら収蔵庫でお休み中。なので現在は、受付横に設置してある「探検の地」マップでしか見られないのですが、せっかくなので記念写真を撮影させていただきました。ありがとうございます。

お父様が田代安定さんのお孫さんで、二人の息子さんはひ孫さんです。

おじいちゃんやひいおじいちゃんが博物館で顕彰されてるなんて、すごい!!どんな気分なのでしょうか。

なんと、今でも田代家には名前の一部に漢字の「安」を使うのが伝統だそうですよ。

安定さんが現在もご家族の中で大切にされているということが分かって嬉しい気持ちになりました。

ひ孫である息子さんたちは、先日ご紹介した「多面体づくり」にも体験してくれました。

なんとお兄ちゃんのほうは、難しいひし形十二面体に挑戦してくれました!!

ひし形十二面体は、構造だけでなく、紙の扱いの面でも難しいです。

使う紙の枚数が増えているうえに、ジグザグの形をしていて、引っ張ったり抜いたりしづらいです。

構造が複雑になるので、作っている最中に崩れてしまうことも…

しかし!!

大人でも作り上げるのが難しいのですが、見事に!ひとりで!!完成させてくれました!!!これは凄い~~~!

折り紙が苦手と言っていた弟くんも、きちんとサイコロを作ることができました。

難しくて、上手くいかなくても、何度でも挑戦して、きちんと作りあげる大切さや達成感を感じてもらえれば嬉しいです。

田代さんご家族のみなさま、ありがとうございました

安定さんに負けないくらいの大きな人間になってくださいね。

北陸ミサワホームの皆さんがお越しくださいました!

本日、6月26日(火曜日)に北陸ミサワホームさんが新人研修でお越しくださいました!

北陸ミサワホームは、北陸で唯一南極へ行った社員さんがいる住宅メーカーさんです。

坂下 大輔(さかした だいすけ)さんお気に入りの西堀語録の前で記念撮影!!

物事をポジティブにとらえることの大切さに共感されたそうです。

建築専門の設営隊員として4度(第51次、52次、55次、59次)も南極観測隊に参加された坂下さん。坂下さんは、現在越冬中の第59次隊の夏隊員として今年の2月まで南極でお仕事をされていました スゴクセガタタカッタヨ!

スゴクセガタタカッタヨ!

数年前から、いくつもの観測隊が建設作業を進めてきた最新の「基本観測棟」。基本観測棟は、気象棟・地学棟・電離層棟・環境科学棟の4つが統合されいてる観測系建物で、これからの日本の南極観測において大きな成果をあげると期待されています。坂下さんは、今年の2月に無事完成した「基本観測棟」の最後の建設作業でリーダーシップを発揮された方です。そして現在は、4人の新人たちの師匠として彼らに仕事を教えていらっしゃいます。

1階の記念室では、今年の4月から北陸ミサワホームに入社した4人の若手たち が記念撮影にご協力くださいました。彼らは、寮で一緒に生活しながら、坂下さんの下で日夜修行の日々を送っています。南極でも活躍できるくらい一人前になれるように、応援しています

が記念撮影にご協力くださいました。彼らは、寮で一緒に生活しながら、坂下さんの下で日夜修行の日々を送っています。南極でも活躍できるくらい一人前になれるように、応援しています

これから仕事にくじけそうなときや、新しいことに挑戦したいけど不安になるときもあると思います。そんな時は、今日、みなさんが探検の殿堂でご覧になった西堀さんの言葉を思い出してみてください。きっと、何かのヒントや励みになるのではないかと信じています!

これからの活躍を楽しみにしています ガンバレー

ガンバレー

北陸ミサワホームは、北陸で唯一南極へ行った社員さんがいる住宅メーカーさんです。

坂下 大輔(さかした だいすけ)さんお気に入りの西堀語録の前で記念撮影!!

物事をポジティブにとらえることの大切さに共感されたそうです。

建築専門の設営隊員として4度(第51次、52次、55次、59次)も南極観測隊に参加された坂下さん。坂下さんは、現在越冬中の第59次隊の夏隊員として今年の2月まで南極でお仕事をされていました

スゴクセガタタカッタヨ!

スゴクセガタタカッタヨ!数年前から、いくつもの観測隊が建設作業を進めてきた最新の「基本観測棟」。基本観測棟は、気象棟・地学棟・電離層棟・環境科学棟の4つが統合されいてる観測系建物で、これからの日本の南極観測において大きな成果をあげると期待されています。坂下さんは、今年の2月に無事完成した「基本観測棟」の最後の建設作業でリーダーシップを発揮された方です。そして現在は、4人の新人たちの師匠として彼らに仕事を教えていらっしゃいます。

1階の記念室では、今年の4月から北陸ミサワホームに入社した4人の若手たち

が記念撮影にご協力くださいました。彼らは、寮で一緒に生活しながら、坂下さんの下で日夜修行の日々を送っています。南極でも活躍できるくらい一人前になれるように、応援しています

が記念撮影にご協力くださいました。彼らは、寮で一緒に生活しながら、坂下さんの下で日夜修行の日々を送っています。南極でも活躍できるくらい一人前になれるように、応援しています

これから仕事にくじけそうなときや、新しいことに挑戦したいけど不安になるときもあると思います。そんな時は、今日、みなさんが探検の殿堂でご覧になった西堀さんの言葉を思い出してみてください。きっと、何かのヒントや励みになるのではないかと信じています!

これからの活躍を楽しみにしています

ガンバレー

ガンバレー

台北植物園さんが視察にいらっしゃいました。

4月25日(水)に、台湾にある台北植物園の視察団のみなさまが当館にいらっしゃいました!

来日の目的の一つでもあり、探検の殿堂で開催中の

植物分類学者・早田文蔵の展示をご覧いただきました。

また、現在アメリカのボルチモアにあるジョンズ・ホプキンズ大学に留学中で、

早田文蔵を研究している中尾暁(なかお ぎょう)さんともビデオ通話で

お話ししていただきました。

2階の展示室ではスマホを使ってビデオ通話!

スマホの中に中尾さんがいます。

スマホの進化にびっくりするばかりです。

おみやげの早田文蔵のバッジ。

他にも、東近江市の名産で政所茶の生産地である奥永源寺や、

絶滅危惧種に指定されているムラサキの栽培を試みている八日市南高校など、

東近江市の植物にかかわる場所を視察されました。

台北植物園のみなさま、ありがとうございました!

来日の目的の一つでもあり、探検の殿堂で開催中の

植物分類学者・早田文蔵の展示をご覧いただきました。

また、現在アメリカのボルチモアにあるジョンズ・ホプキンズ大学に留学中で、

早田文蔵を研究している中尾暁(なかお ぎょう)さんともビデオ通話で

お話ししていただきました。

2階の展示室ではスマホを使ってビデオ通話!

スマホの中に中尾さんがいます。

スマホの進化にびっくりするばかりです。

おみやげの早田文蔵のバッジ。

他にも、東近江市の名産で政所茶の生産地である奥永源寺や、

絶滅危惧種に指定されているムラサキの栽培を試みている八日市南高校など、

東近江市の植物にかかわる場所を視察されました。

台北植物園のみなさま、ありがとうございました!