【ZOOM配信もあり】南極クラス「棟梁の越冬体験記」参加者募集!

「南極クラス」とは、南極地域観測隊への参加経験のあるミサワホーム社員による講演会です。

未知の世界・南極での活動を伝えることで、子どもたちに夢と希望を届けることを目的とした社会貢献活動です。

今回、初代南極地域観測越冬隊長を務めた西堀榮三郎の生誕120周年を記念し、探検の殿堂を会場に南極クラスを開催します。

南極の動物やオーロラなどの大自然についての映像を交えたお話のほか、体験メニューも用意しています。

大変貴重な機会なので、現地開催だけでなくZOOMでもイベントの様子を配信いたします!現地参加は小中学生のみが対象ですが、ZOOM視聴の場合、年齢・地域関係なくご覧いただけます。ご希望の参加方法を記入の上、探検の殿堂までお申し込みください。

※コロナウイルス感染拡大の状況により、現地参加人数の制限やZoom配信のみになる場合があります。

◆とき

令和5年1月28日(土)午後1時30分~3時

◆ところ

東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂 探究館

◆参加費

現地参加、ZOOM視聴どちらも無料

◆講師

久岡哲也(ひさおか てつや)さん(大工の棟梁)

兵庫県出身。高校卒業後、理容師見習いを2年経験し大工に転身。

34歳で二級建築士を取得。

2020年、46歳のときに第62次南極地域観測隊に参加(2022年3月帰国)

現在はミサワホーム総合研究所南極研究プロジェクトに所属。

◆体験

・本物の南極の氷が登場

・組立体験(南極の建物と同じ組立方法にチャレンジしよう)

・冷感体験(建材の違いによる冷たさを感じてみよう)

・風速体験

※現地参加者のみ体験が可能です。

※体験できる人数に限りがあります。

◆定員

・現地参加 40人

(現地参加は小中学生のみとなります。館内でイベントの様子を配信するので、保護者のかたはそちらをご覧いただけます)

※申込多数の場合は抽選を行います。

・Zoom参加 100人(年齢不問)

◆申込

現地参加の希望者は①氏名(ふりがな)②学校名と学年③連絡先電話番号を電話またはメールでお申込みください。

Zoom参加の希望者は①氏名(ふりがな)②年齢をメールでお申込みください。

電話 0749-45-0011

IP電話 050-5802-2291

tanken@city.higashiomi.lg.jp

◆締切

令和5年1月21日(正午)

締切後、参加が確定した人のみに、探検の殿堂から電話またはメールで連絡します。

南極クラスについては、こちらの公式サイトでもご覧いただけます

https://www.misawa.co.jp/nankyoku/antarctic-class/

【参加者募集】iPadを使って音楽を作ろう!

iPadを使って音楽を作る体験会への参加者を募集します!

楽器が弾けなくても、楽器を持っていなくても大丈夫!iPadアプリに登録されているギターやピアノといった様々な楽器の音色を選んでリズムやメロディーを作り、自分だけの音楽を奏でてみましょう。

作曲をしてみることで、これまでとは違う音楽の楽しみ方に気づきます。

今回の体験会は、東近江市在住のコバヤシヨシヒロさんが探検の殿堂にご提案してくださったことで実現しました

コバヤシさんは、学生の頃から音楽が趣味でギターを演奏されていましたが、2014年頃から楽器がなくても、楽器を弾けなくても作曲できるDTM(※)を始められました。滋賀県内のワクチン接種会場や湖東図書館で流れているBGM(バックグラウンド・ミュージック)をDTMで作曲・提供もされていますので、知らないうちに、みなさん聞いたことがあるかもしれません。

小林さんがご提案してくださったのことで、今までとはジャンルの違う新たな体験会の開催に繋がりました。ご興味のある方はぜひご参加ください。

※DTM(デスク・トップ・ミュージック)とは…パソコンやタブレットを使って作曲する音楽のこと。音楽づくりにDTMを使う音楽アーティストが増え、注目を集めている。

*。♬꙳♩*。♫ 募集内容 ♩*。♫.°♪*。

■曜 日 令和4年8月20日(土)

■時 間 午後1時30分から午後3時まで

■場 所 西堀榮三郎記念探検の殿堂 探究館

■参加費 1,000円

■対 象 小学3年生~中学3年生

※小学3・4年生は保護者同伴。

■定 員 3人

※申込み多数の場合は抽選。

13日の夕方には当選者にのみ電話で連絡します。

■申込み締め切り 8月13日(土)正午締切

■申込み方法

メールタイトルに「iPadを使って音楽を作ろう!参加希望」と記載の上、

①氏名

②学校名と学年

③電話番号をメールでお申込みください。

■メールアドレス

tanken@city.higashiomi.lg.jp

■ 持ち物

お持ちであればiPad(貸出機もあります)

※iosアプリのgarage bandを使います。

スウェーデンとの国際交流イベント・フィールドワーク一日目

探検の殿堂では9月に、スウェーデンとのオンライン国際交流を予定しています。交流のテーマは「植物」と「お互いの文化」。9月の本番に向けて、東近江市の植物について学ぶためのフィールドワークの第1回目が6月26日(日)に開催されました。

その様子の一部をご紹介します。

第一回目では、東近江市の奥永源寺にある政所を探検しました。

政所では、古くから茶畑が栽培されており、ここで採れたお茶は「政所茶」と呼ばれます。

実は、日本で一番最初にお茶の木が植えられたのは滋賀県とも伝えられているのをご存じでしょうか。政所でお茶の栽培が始まったのは室町時代だそうなので、めちゃくちゃ歴史のある茶所なのです。幕府や朝廷などに献上されるほど上等なお茶だったそうです。有名な「宇治は茶所♪ 茶は政所♪」という茶摘み唄にも登場します。

見学させたいただいた茶畑。たくさんの人が茶畑に踏みいると、地面が固くなってしまってお茶の木に良くないそうです。なので、子どもたちが見学してもよい場所を特別に見学させてもらいました。

政所茶は、化学肥料を使わない・完全無農薬で栽培されています。昔ながらの方法で育てられているお茶畑には、どんな特徴があるのか。どんな自然環境の中で育てられているのかを確かめます。

山形蓮さんにお話を聞いてます。

地域おこし協力隊として政所にやってきた山形さんは、協力隊退任後の現在も政所にお住まいです。生まれて5か月くらいの娘さんと一緒に、子どもたちに政所茶のお話を聞かせてくださいました。お忙しい中、本当にありがとうございました。

特別に新茶を摘んで、食べさせてもらいました。

特別に新茶を摘んで、食べさせてもらいました。

お茶の木の先端の部分に生えている部分。これを一芯二葉と呼びます。お茶の最高級品はこの部分からのみ作られるのだとか。お味のほうは……

めちゃくちゃ苦い!!

大人でも目が覚める苦みです。

「苦いよ~!苦い!」と言いながらお茶で流し込みながら何回も新芽を食べる子がいました。クセになったのかしら

お茶だけでなく天ぷらなどにしても食べるそうです。

お茶の木の周辺の写真です。

政所茶の特徴の一つは、「在来種」の栽培。別の場所から買ってくるなどした茶の木を栽培しているのではなく、昔から政所に生えているお茶の木だけを代々大切に育ててらっしゃいます。中には、300歳近い年齢の茶の木もあるとか!新旧で味の違いがあるのかを聞いたら、若い茶の木は味がはっきりしていて、年を重ねたお茶はマイルドな味になるそうです。

昔ながらの栽培方法を守っているので、化学薬品を使った虫よけスプレーも使用禁止なのです。そこまで徹底した管理のもとで生産されているなんて全く知りませんでした。

政所を流れている御池川の近くでお昼ご飯を食べたのですが…

この御池川がめちゃくちゃ綺麗なんです!驚きの水の透明度。水辺にはオタマジャクシや川魚の稚魚がたくさんいました。最初は長靴のまま川に入っていた子たちも、いつのまにか裸足になって楽しんでました。いいなー、羨ましい!!!!こういうところで仕事がしたい。

お昼休憩後は、政所の川上さんご夫妻のご自宅にお邪魔しました。

同じ政所でも、お茶の木の生えている環境は様々です。

お茶の中には、わざと日光を遮って栽培されるものがあります。遮光して育てられたお茶はいわゆる「玉露」といい、甘みとコクのある味わいになるとか。玉露を作るためにわざわざ茶畑に日よけを設置しているところもあるそうなんですが、川上さんの茶畑は山のキツイ斜面にあるので、あまり茶畑に日が差しません。自然と美味しいお茶になる半面、お茶の木の栄養となる落ち葉やススキを背負って、傾斜のきつい山を登らなければならないので、大変な作業となります。

同じお茶の木の茶葉から、煎茶や番茶、紅茶などの様々な種類のお茶が作られます。三種類のお茶を飲み比べまでさせていただきました。

こちらは水出しのお茶。一晩じっくり水出ししたお茶で、すっきりとした飲み口ながらも風味を感じられるさわやかさで夏にぴったり。

こちらは水出しのお茶。一晩じっくり水出ししたお茶で、すっきりとした飲み口ながらも風味を感じられるさわやかさで夏にぴったり。

渋みのあとに甘みがひろがる大人向けの味。こちらは60度のお湯で淹れられたもの。

こちらは政所のお茶で作られた紅茶です。味がしっかりしていて、風味が独特です。

同じお茶の木の葉なのに、加工方法や淹れ方の違いでここまで味に違いが出ることが不思議。

お茶の葉を使ったお茶菓子(あられとお団子)もいただきました。あられの方も、しっかりとお茶の風味を感じます。

お茶の葉を使ったお茶菓子(あられとお団子)もいただきました。あられの方も、しっかりとお茶の風味を感じます。

特別に川上さん宅の井戸水を汲ませてもらいました。このお水がめちゃくちゃ透明ですごく美味しい!!子どもたちも驚いてました。実は政所のお茶の美味しさの秘密はこのお水にもあるそうです。お茶の美味しさというと、ついついお茶の葉だけ気にしてしまうんですが、「どんな水で淹れるか」も同じくらい影響するようです。

おいしいお茶の淹れ方も教えてもらいました。まずお湯を別の容器に注いで60度になるまで待つ。そのお湯を急須に注いだ後に3分間まったら、湯呑に注ぎます。一気に一つの湯呑に注ぐのではなく、全体に少しづつお茶を注いでいくことで、味の濃さが一定になっておいしいお茶になるそうです。

_____________

参加者の子どもたちには、フィールドワークで学んだ内容を自分なりの形にしてもらいます。それをスウェーデンの子供たちに向けてオンラインで発表するのですが、一体どんなものが出来るのか・あちらの子供たちはどんなものを作ってくるのかが今から楽しみです。

その様子の一部をご紹介します。

第一回目では、東近江市の奥永源寺にある政所を探検しました。

政所では、古くから茶畑が栽培されており、ここで採れたお茶は「政所茶」と呼ばれます。

実は、日本で一番最初にお茶の木が植えられたのは滋賀県とも伝えられているのをご存じでしょうか。政所でお茶の栽培が始まったのは室町時代だそうなので、めちゃくちゃ歴史のある茶所なのです。幕府や朝廷などに献上されるほど上等なお茶だったそうです。有名な「宇治は茶所♪ 茶は政所♪」という茶摘み唄にも登場します。

見学させたいただいた茶畑。たくさんの人が茶畑に踏みいると、地面が固くなってしまってお茶の木に良くないそうです。なので、子どもたちが見学してもよい場所を特別に見学させてもらいました。

政所茶は、化学肥料を使わない・完全無農薬で栽培されています。昔ながらの方法で育てられているお茶畑には、どんな特徴があるのか。どんな自然環境の中で育てられているのかを確かめます。

山形蓮さんにお話を聞いてます。

地域おこし協力隊として政所にやってきた山形さんは、協力隊退任後の現在も政所にお住まいです。生まれて5か月くらいの娘さんと一緒に、子どもたちに政所茶のお話を聞かせてくださいました。お忙しい中、本当にありがとうございました。

特別に新茶を摘んで、食べさせてもらいました。

特別に新茶を摘んで、食べさせてもらいました。

お茶の木の先端の部分に生えている部分。これを一芯二葉と呼びます。お茶の最高級品はこの部分からのみ作られるのだとか。お味のほうは……

めちゃくちゃ苦い!!

大人でも目が覚める苦みです。

「苦いよ~!苦い!」と言いながらお茶で流し込みながら何回も新芽を食べる子がいました。クセになったのかしら

お茶だけでなく天ぷらなどにしても食べるそうです。

お茶の木の周辺の写真です。

政所茶の特徴の一つは、「在来種」の栽培。別の場所から買ってくるなどした茶の木を栽培しているのではなく、昔から政所に生えているお茶の木だけを代々大切に育ててらっしゃいます。中には、300歳近い年齢の茶の木もあるとか!新旧で味の違いがあるのかを聞いたら、若い茶の木は味がはっきりしていて、年を重ねたお茶はマイルドな味になるそうです。

昔ながらの栽培方法を守っているので、化学薬品を使った虫よけスプレーも使用禁止なのです。そこまで徹底した管理のもとで生産されているなんて全く知りませんでした。

政所を流れている御池川の近くでお昼ご飯を食べたのですが…

この御池川がめちゃくちゃ綺麗なんです!驚きの水の透明度。水辺にはオタマジャクシや川魚の稚魚がたくさんいました。最初は長靴のまま川に入っていた子たちも、いつのまにか裸足になって楽しんでました。いいなー、羨ましい!!!!こういうところで仕事がしたい。

お昼休憩後は、政所の川上さんご夫妻のご自宅にお邪魔しました。

同じ政所でも、お茶の木の生えている環境は様々です。

お茶の中には、わざと日光を遮って栽培されるものがあります。遮光して育てられたお茶はいわゆる「玉露」といい、甘みとコクのある味わいになるとか。玉露を作るためにわざわざ茶畑に日よけを設置しているところもあるそうなんですが、川上さんの茶畑は山のキツイ斜面にあるので、あまり茶畑に日が差しません。自然と美味しいお茶になる半面、お茶の木の栄養となる落ち葉やススキを背負って、傾斜のきつい山を登らなければならないので、大変な作業となります。

同じお茶の木の茶葉から、煎茶や番茶、紅茶などの様々な種類のお茶が作られます。三種類のお茶を飲み比べまでさせていただきました。

こちらは水出しのお茶。一晩じっくり水出ししたお茶で、すっきりとした飲み口ながらも風味を感じられるさわやかさで夏にぴったり。

こちらは水出しのお茶。一晩じっくり水出ししたお茶で、すっきりとした飲み口ながらも風味を感じられるさわやかさで夏にぴったり。

渋みのあとに甘みがひろがる大人向けの味。こちらは60度のお湯で淹れられたもの。

こちらは政所のお茶で作られた紅茶です。味がしっかりしていて、風味が独特です。

同じお茶の木の葉なのに、加工方法や淹れ方の違いでここまで味に違いが出ることが不思議。

お茶の葉を使ったお茶菓子(あられとお団子)もいただきました。あられの方も、しっかりとお茶の風味を感じます。

お茶の葉を使ったお茶菓子(あられとお団子)もいただきました。あられの方も、しっかりとお茶の風味を感じます。

特別に川上さん宅の井戸水を汲ませてもらいました。このお水がめちゃくちゃ透明ですごく美味しい!!子どもたちも驚いてました。実は政所のお茶の美味しさの秘密はこのお水にもあるそうです。お茶の美味しさというと、ついついお茶の葉だけ気にしてしまうんですが、「どんな水で淹れるか」も同じくらい影響するようです。

おいしいお茶の淹れ方も教えてもらいました。まずお湯を別の容器に注いで60度になるまで待つ。そのお湯を急須に注いだ後に3分間まったら、湯呑に注ぎます。一気に一つの湯呑に注ぐのではなく、全体に少しづつお茶を注いでいくことで、味の濃さが一定になっておいしいお茶になるそうです。

_____________

参加者の子どもたちには、フィールドワークで学んだ内容を自分なりの形にしてもらいます。それをスウェーデンの子供たちに向けてオンラインで発表するのですが、一体どんなものが出来るのか・あちらの子供たちはどんなものを作ってくるのかが今から楽しみです。

スウェーデンとの国際交流イベントの参加者募集!

現在開催中の企画展『ヘムスロイド村開村30周年記念展 ヘムスロイドのある暮らし』の展示特別関連イベントとして、スウェーデン・ウメオ市にあるErsängskolanの中学生と、「お互いの文化」と「身近な植物」をテーマにした国際交流イベントを開催します。

「興味はあるけど、日本の文化や植物について詳しくない…」という人でも大丈夫!9月の交流に向けて、東近江市内の植物を探検するフィールドワークと、交流にむけた学習会を開催するので、そちらにご参加下さったらOKです。

スウェーデンの中学生たちと、あなたらしい方法で触れ合ってみませんか?

↓のような人、参加をお待ちしております。

・小学5年生~中学生で、植物や国際交流、スウェーデンに興味がある人。

・日本のアニメやゲームについて話してみたい人。

・フィールドワークと学習会に参加できる人。

<注意>9月の国際交流イベントまでに複数のフィールドワークや学習会などがございます。各日程などを、お確かめの上、お申込みください。

国際交流までのステップ

【1】フィールドワーク「東近江市の植物探検」(全三回)

植物がテーマの第2回目に向けて、まずは自分たちの住む地域の植物を探検します。鈴鹿の山から琵琶湖まで広がっている東近江市では、どんな発見があるでしょうか。

■日時・場所

(一回目) 6月26日(日)永源寺地区

(二回目)7月24日(日)ヘムスロイド村周辺

(三回目) 8月14日(日)探検の殿堂周辺

■持ち物 (弁当、水筒、筆記用具、帽子、長靴、タオル)

【2】学習会@探検の殿堂 探求館(全2回)

参加者でグループを作り、交流に向けて準備をします。スウェーデンについてどんなことを聞きたいかを考えたり、フィールドワークでの発見をどう伝えるかをまとめたりします。

■日時・場所

(一回目)9月4日(日)

(二回目)9月11日(日

■持ち物 (弁当、水筒、筆記用具)

オンライン交流会@探検の殿堂 探求館(全2回)

■日時・場所

(一回目)9月19日(月・祝)「テーマ・お互いの文化について」

(二回目)9月23日(金・祝)「テーマ・身近な植物について」

参加方法

【定 員】12人(※先着順です)

【申込締め切り】6月18日(土)正午まで

【参加費】2,500円(全ての活動費を含みます)

【申込方法】

メール( tanken@city.higashiomi.lg.jp )で 氏名、学校名と学年、電話番号を探検の殿堂までお申込みください。

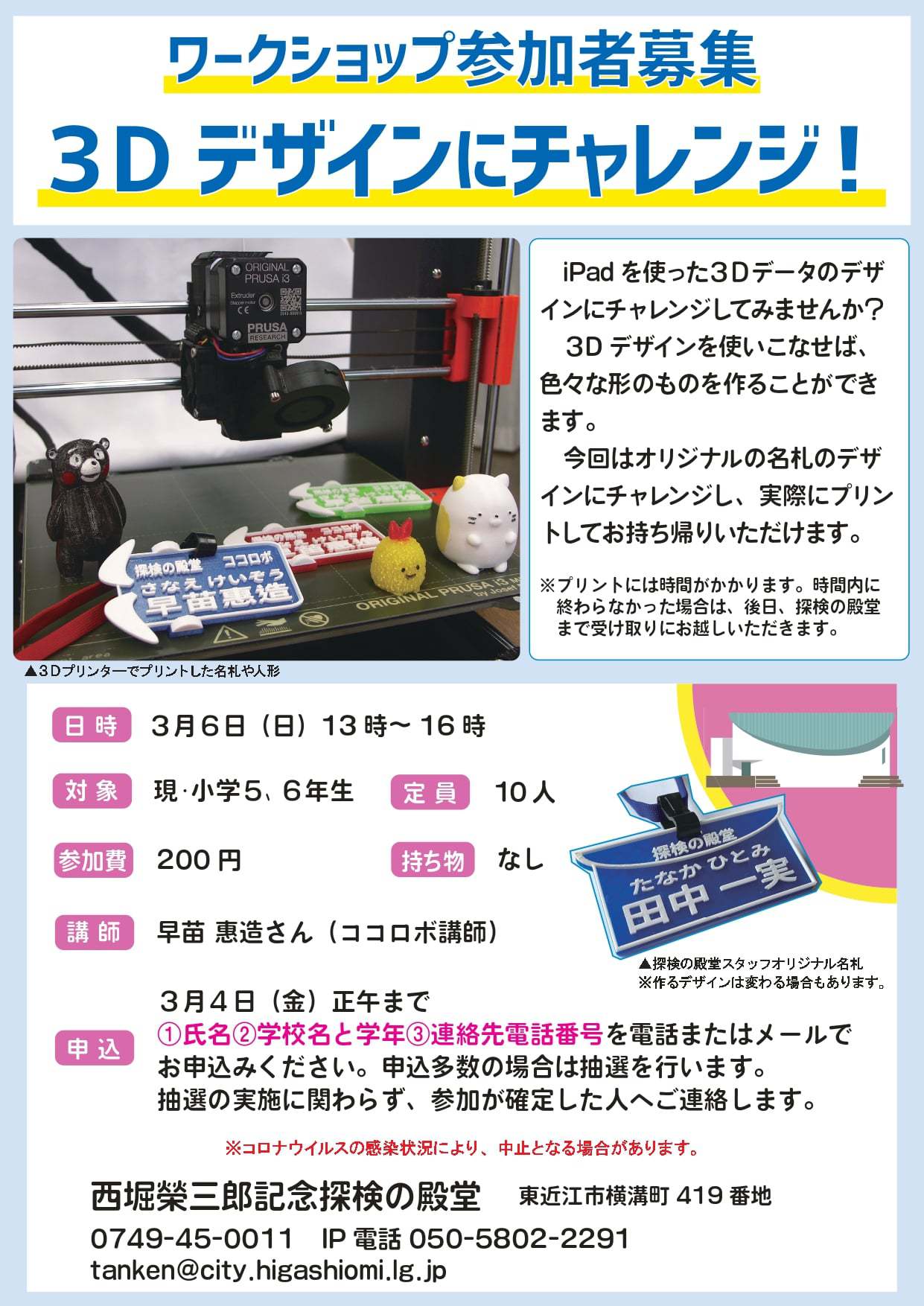

3Dデザインにチャレンジ!参加者募集

◆コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合があります。

あらかじめご了承ください◆

あらかじめご了承ください◆

iPadを使った3Dデータのデザインにチャレンジしてみませんか?

3Dデザインを使いこなせば、色々な形のものを作ることができます。

今回はオリジナルの名札のデザインにチャレンジし、実際にプリントしてお持ち帰りいただけます(※)。

※プリントには時間がかかります。時間内に終わらなかった場合は、後日、探検の殿堂まで受け取りにお越しいただきます。

【日 時】 3月6日(日)13時~16時

【対 象】 現小学5・6年生

【定 員】 10人

【参加費】 200円

【持ち物】 なし

【講 師】 早苗 惠造さん(ココロボ講師)

【申 込】

①氏名 ②学校名と学年 ③連絡先電話番号を電話またはメールでお申込みください。

電 話:0749-45-0011

IP電話:050-5802-2291

Eメール:tanken@city.higashiomi.lg.jp

3月4日(金)正午締切

申込多数の場合は抽選を行います。

抽選の実施に関わらず、参加が確定した人へのみご連絡します。

ほぼ皆既月食!

11月19日に起きた部分月食。

月の約97%が影に入る「ほぼ皆既月食」と言える天体ショーとなり、夜空を見上げていた方も多いのではないでしょうか?

前回のスーパームーンの皆既月食ではあいにくの曇天でしたが、今回はばっちり晴れました。

探検の殿堂でも観望会を行い、無事に観望することができました。上の写真は、講師をつとめてくださった井田三好(いだ みよし)先生が撮影された写真です。

美しい~~。なぜ月食で月が赤く見えるかというと、地球の大気が影響しているそうです。太陽からの光が地球を通過するとき、太陽の光にふくまれる赤色以外の光が地球の大気によって散乱してしまうからだとか。

当日は、たくさんの方がお越しくださいました。今回も前回同様、イベント申し込み直後からたくさんのお申し込みをいただき、開始10分程度で満員に。天体イベントの人気の高さを改めて知りました。

当日、井田先生やG-G-のサイエンス倶楽部の方がご用意してくださった望遠鏡でくっきり・はっきりと月の様子を観察することができました。自分のスマホでも写真を撮りたいと思うのが人情ですが、手持ちのスマホカメラじゃ撮影が難しい!!くやしい~~

なんとかこの感動を自分のスマホにも残したいと、たくさんの方が望遠鏡の接眼レンズごしの撮影に挑戦しましたが……。そもそもスマホカメラのレンズ内に、月が入るように調整・固定するのがめちゃくちゃ大変です。

後日写真をみてみたら、上のようなものしか撮れていませんでした。井田先生の写真と比べると、差は歴然。やはりちゃんとしたカメラは違うな~

探検の殿堂と部分月食。屋根の上にある明るい点が月です。

観望会では、金星・土星・木星も観察しました。輪っかのある土星は、望遠鏡で見るとまるで絵のようにしか見えず、みなさん「おもちゃみたい!」と驚かれていました。

今回の部分月食は約3時間30分程度もあり、観察する時間が十分にありました。実は1901~2200年の間に起こる部分月食の中で、一番長いあいだ見られる日だったようです。

とおい彼方の天体に思いをはせるイベントとなりました。

中継イベント「南極・昭和基地ツアー!」参加者募集

南極・昭和基地と中継をむすび、第62次観測隊員の様子を見ることができるイベントです。

気になる南極の疑問も聞けちゃうかも?!

※連携機関8か所あわせて質問を受けるため、全員の質問を受け付けられない場合があります。

◆日時◆

令和3年7月31日(土)

14:45~15:45

昭和基地の紹介:20分、各館との交流:20分(予定)

◆会場◆

西堀榮三郎記念探検の殿堂 探究館

◆定員◆

30人(応募多数の場合は抽選を行います)

◆申込◆

氏名、年齢(学年)、電話番号(抽選の結果を連絡します)をご連絡ください。

電 話:0749-45-0011

ファックス:0749-45-3556

メ ー ル:tanken@city.higashiomi.lg.jp

締 切 7月10日(土)正午

◆主催◆

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所

◆共催◆

稚内市青少年科学館、つくばエキスポセンター

一般財団法人WNI 気象文化創造センターSHIRASE5002

多摩六都科学館

名古屋市科学館

西堀榮三郎記念探検の殿堂

出雲科学館

愛媛県総合科学博物館

(いずれも南極・北極科学館連携機関)

照葉樹林をあじわう

本日、イベント『東近江の照葉樹林を見て歩こう!』が開催されています。

参加者のみなさんは、企画展にご協力いただいた研究者の淺野悟史さんと時任美乃理さんによる展示解説を聞いた後、奥永源寺へと旅立っていきました。きの花工房による「照葉樹林をあじわうランチ」や、照葉樹林文化に見られる木地氏の工房見学などなど、楽しんでらっしゃることでしょう。

私はお留守番なのですが、せっかくなのでブログをご覧のみなさまに、きの花工房特製「照葉樹林をあじわうランチ」をご紹介します。

本イベントのために、東近江市の政所で「きの花」を営んでいらっしゃる川上喜代美さんに依頼した特別ランチメニューです!!

照葉樹林文化に共通する食材や調味料は、何種類使われているでしょうか?ちょっと考えてみてください。

写真は、きの花さんに下見に行ったときのものです。(なので、実際のイベントで提供された形式とは異なるかもしれません。あしからず)

①さつまいものレモン煮

→一緒に炊かれたレモンの強すぎない酸味が美味しいんですヨ

②マスの塩麹浜け揚げ

→旦那さんが愛知川で釣ってきたマス!美味い!

③野菜のかき揚げ (トウモロコシ・人参・グリーンピース)

→モグモグするたびに野菜のうまみが口にひろがる…

④酢ゴボウの胡麻和え

しゃっきり・さっぱり歯ごたえ良し!

⑤永源寺蒟翡の醤油煮

→めちゃくちゃ味が染みてて食べ応えたっぷり。これ五分しか炊いてないってホント?

⑥炊き合わせ(サトイモ・がんも・人参・いんげん豆)

→美味しさもさることながら、輪切りの人参とインゲンの飾りつけの恰好よさよ。こんなの私は思いつかない

⑦大豆の煮豆

→一度口に運ぶと手が止まらなくなる悪魔の煮豆。

⑧メロンの醤油漬け&小梅の甘煮

→メロンがね~、歯ごたえサックサクで最高なんです。

⑨きゅうりの糠泊け

→常備したい漬物No1

⑩もち麦入りご飯

→言うまでもなく、もっちもち

⑪豆腐と油揚げの味噌汁

→味噌汁がおいしい。うれしい

⑫政所茶

→器までオシャン。政所茶はコクと渋みがしっかり出てるお茶だと思います(素人)

食べる前は「足りるかな?」と思っていたのに、食べ終わると大★満★足。きの花の川上さん、ごちそうさまでした。。

元製茶工場。農薬を使わず有機栽培で育てられた「政所茶」の煎茶が飲めるだけでなく、番茶や紅茶、水出し茶など、いろいろな味と飲み方を愉しめる。水と豆にこだわった自家製納豆の製造販売も。

【住所】東近江市政所町910-1

【営業時間】10:00~16:00

【営業日】土・日(冬季12~2月は休業)

※ランチは事前予約が必要

【TEL】0748-29-0018

参加者のみなさんは、企画展にご協力いただいた研究者の淺野悟史さんと時任美乃理さんによる展示解説を聞いた後、奥永源寺へと旅立っていきました。きの花工房による「照葉樹林をあじわうランチ」や、照葉樹林文化に見られる木地氏の工房見学などなど、楽しんでらっしゃることでしょう。

私はお留守番なのですが、せっかくなのでブログをご覧のみなさまに、きの花工房特製「照葉樹林をあじわうランチ」をご紹介します。

本イベントのために、東近江市の政所で「きの花」を営んでいらっしゃる川上喜代美さんに依頼した特別ランチメニューです!!

照葉樹林を味わうランチ

照葉樹林文化に共通する食材や調味料は、何種類使われているでしょうか?ちょっと考えてみてください。

写真は、きの花さんに下見に行ったときのものです。(なので、実際のイベントで提供された形式とは異なるかもしれません。あしからず)

おしながき

①さつまいものレモン煮

→一緒に炊かれたレモンの強すぎない酸味が美味しいんですヨ

②マスの塩麹浜け揚げ

→旦那さんが愛知川で釣ってきたマス!美味い!

③野菜のかき揚げ (トウモロコシ・人参・グリーンピース)

→モグモグするたびに野菜のうまみが口にひろがる…

④酢ゴボウの胡麻和え

しゃっきり・さっぱり歯ごたえ良し!

⑤永源寺蒟翡の醤油煮

→めちゃくちゃ味が染みてて食べ応えたっぷり。これ五分しか炊いてないってホント?

⑥炊き合わせ(サトイモ・がんも・人参・いんげん豆)

→美味しさもさることながら、輪切りの人参とインゲンの飾りつけの恰好よさよ。こんなの私は思いつかない

⑦大豆の煮豆

→一度口に運ぶと手が止まらなくなる悪魔の煮豆。

⑧メロンの醤油漬け&小梅の甘煮

→メロンがね~、歯ごたえサックサクで最高なんです。

⑨きゅうりの糠泊け

→常備したい漬物No1

⑩もち麦入りご飯

→言うまでもなく、もっちもち

⑪豆腐と油揚げの味噌汁

→味噌汁がおいしい。うれしい

⑫政所茶

→器までオシャン。政所茶はコクと渋みがしっかり出てるお茶だと思います(素人)

食べる前は「足りるかな?」と思っていたのに、食べ終わると大★満★足。きの花の川上さん、ごちそうさまでした。。

~今回お世話になった「きの花」さん情報~

元製茶工場。農薬を使わず有機栽培で育てられた「政所茶」の煎茶が飲めるだけでなく、番茶や紅茶、水出し茶など、いろいろな味と飲み方を愉しめる。水と豆にこだわった自家製納豆の製造販売も。

【住所】東近江市政所町910-1

【営業時間】10:00~16:00

【営業日】土・日(冬季12~2月は休業)

※ランチは事前予約が必要

【TEL】0748-29-0018

『納豆の起源 知らネバ…』参加者募集

現在、探検の殿堂で開催中の企画展「もっちり・ネバネバの森 植物学者・中尾佐助のインパクト」関連イベントとして、納豆に関するサイエンスカフェを行います。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

日本の食卓に当たり前に並ぶ納豆。

実は日本以外にも、世界各地には形や食べ方は違えど、色々な納豆があるのですが、そうした納豆の起源に、ツヤツヤした葉をつける照葉(しょうよう)樹林が関係していることをご存じでしょうか。

世界各地の納豆を食べ歩き、調査してきた横山先生を招き、納豆の起源や各国の食生活に関するオンライン講演会を開催します。

・納豆が好きな方

・発酵食品に興味がある方

・自分でも作っているよ!という方、

ぜひご参加ください。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

横溝笑堂納豆特別販売

探検の殿堂がある旧湖東地区の横溝地域には、「聖徳太子が馬に与えた大豆の残りをワラ苞に包んで木にかけておいたら納豆ができた」という伝説が残されています。

この伝説にちなみ、湖東まちづくり協議会が聖徳太子没後1400年を記念して「横溝笑堂(わらど)納豆」を復活させました。

イベント当日は、湖東まちづくり協議会による横溝笑堂納豆の特別販売(1個500円)も行います。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

【講師の先生】

横山 智(よこやま さとし)先生。

名古屋大学環境学研究科教授。

専門は文化地理学で、世界各地の発酵食品文化についても詳しい。

『納豆の起源』の著者。

『納豆の食文化誌』が農文協から2021 年6月23日に刊行。

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

【開催日時】

令和3年7月18日(日) 午前10時15分~正午

【参加方法】

今回の講演会は、以下2種類の参加方法があります。

(1)

※現地参加は定員に達しました。

・定員:20人

(2)オンライン視聴 on ZOOM

・参加費:無料

・定員:若干名

・オンライン視聴の場合、申込期限は7月16日(金)正午まで

※希望者には事前のZOOM接続テストを行います。

【申込方法】

メールもしくは、電話で以下をお申込みください。

①参加を希望する人の氏名

②このイベントを知ったきっかけ

③お住まい(都道府県まで)

⑤ZOOM視聴の場合、事前の接続テストを希望するか

(Zoom視聴を希望する人は招待メールの受信を希望するメールアドレスを記載してください)

メール tanken@city.higashiomi.lg.jp

電話 0749-45-0011

電話 0749-45-0011

※コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントがZOOM配信のみになる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

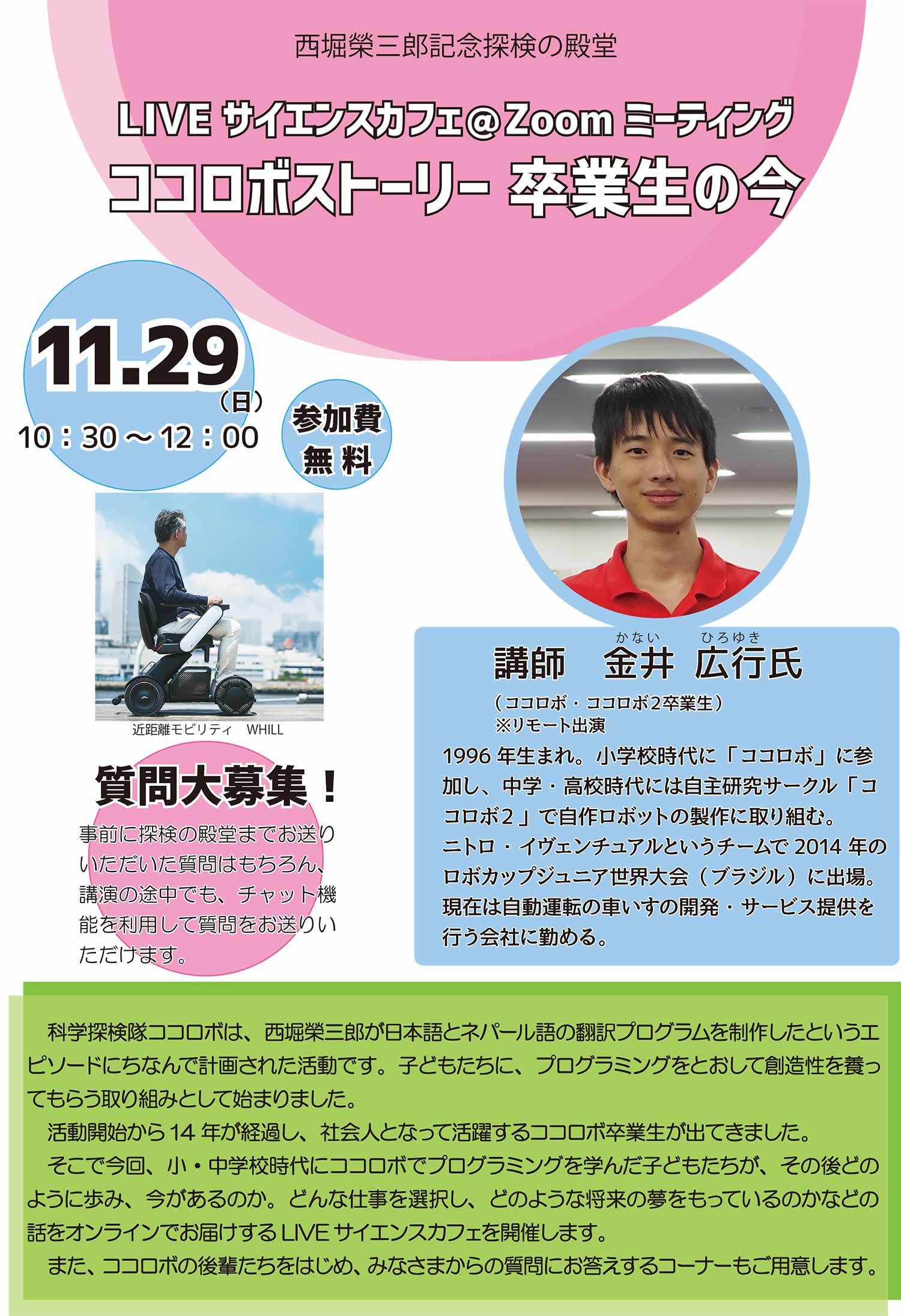

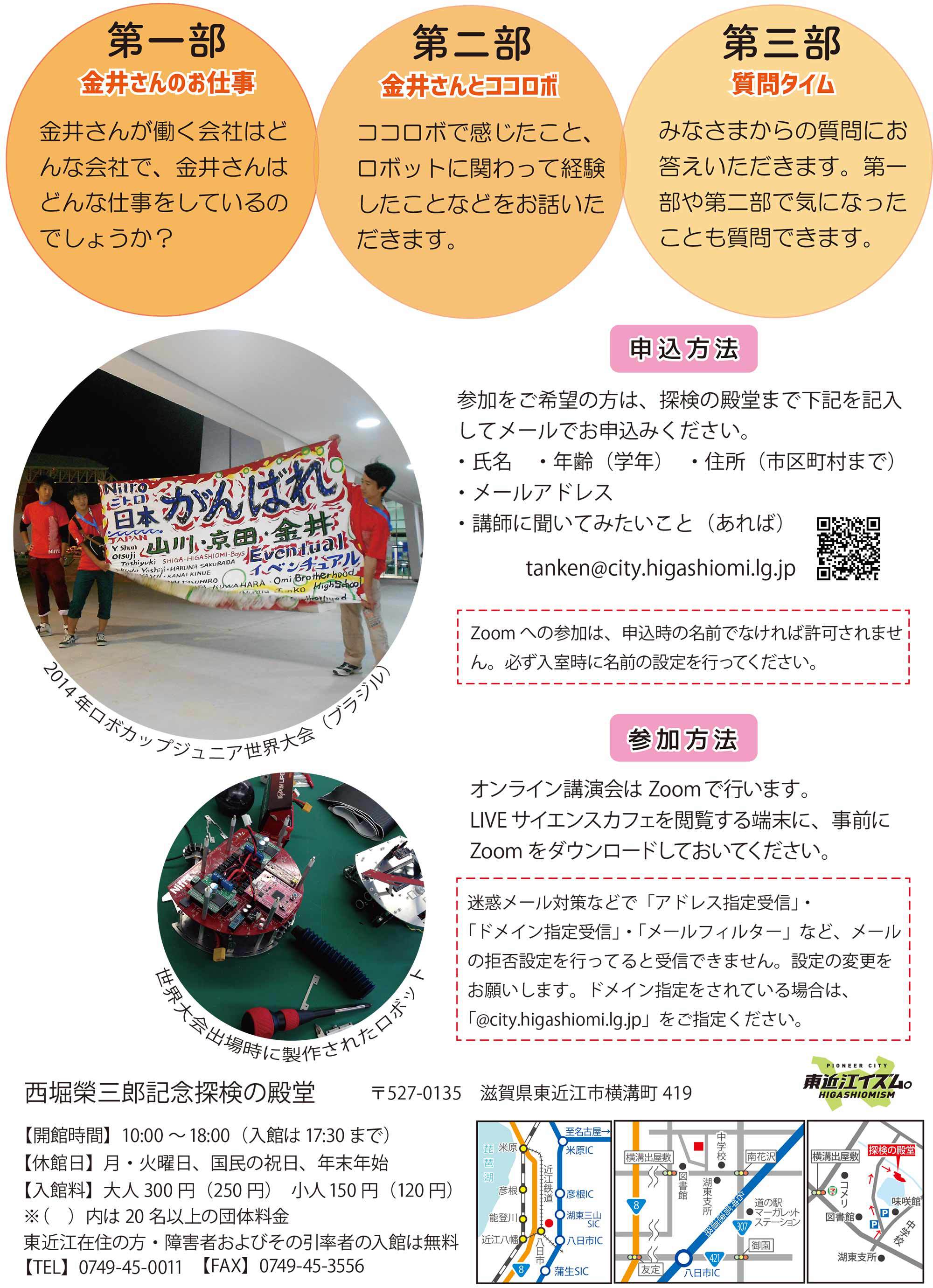

【ZOOM】 ココロボストーリー 卒業生の今【LIVEサイエンスカフェ】

ZOOMを使ったオンラインお話会・ココロボストーリーを行います。

ZOOMを使ったオンラインお話会・ココロボストーリーを行います。ロボットのプログラミングを通して創造性をやしなう活動である「ココロボ」。

探検の殿堂がココロボを初めてから、今年でなんと14年目!始まって間もなかったころに参加してくれた子どもたちも、今では立派な社会人や大学生に成長し、サポーターとしてココロボを協力してくれる方もいらっしゃします。

そこで、ココロボに参加し、その後成長した彼らが、どんな仕事をしているのか(やっぱりプログラミング関係なのか!?)、なぜその仕事をしようと思ったのか?ココロボで出会った友達とはどんな関係を築いているのか?などのココロボストーリーをお話してもらいます。

ココロボを卒業しでも、遠くに入学や就職で遠くの地へ行ってしまう方も多いのですが、オンラインなら地理的な問題がクリアできる~ということで

今回は、自動運転の車いすの開発・サービス提供を行うWHILL株式会社にお勤めの金井 広行(かない・ひろゆき)さんにお話ししいただきます。

自動操縦や空飛ぶ車などが現実的になった今、現場で働く金井さんはどんな未来を描いているのか気になります。チャット機能も利用して質問も受け付けますので、ぜひご参加ください。

講 師

金井 広行(かない・ひろゆき)氏

(ココロボ・ココロボ2卒業生、WHILL株式会社)※リモート出演

1996年生まれ。小学校時代に「ココロボ」に参加し、中学~高校時代には自主研究サークル「ココロボ2」で自作ロボットの製作に取り組む。ニトロ・イヴェンチュアルというチームで2014年のロボカップジュニア世界大会(ブラジル)に出場。

現在は自動運転の車いすの開発・サービス提供を行うWHILL株式会社に勤める。

曜 日 11月29日(日)

時 間 10:30~12:00

場 所

オンライン講演(Zoomミーティングを使用します)

LIVEサイエンスカフェを閲覧する端末に、事前にZoomをダウンロードしておいてください。

参加費 無料

対 象 どなたでも

(ココロボ経験の有無・プログラミングへの興味の有無は問いません)

申込方法

事前申込制です。メールに下記を記載の上、探検の殿堂までメールでお申し込みください。

お申込み先 tanken@city.higashiomi.lg.jp

◆氏名・年齢(学年)

◆住所(市区町村までで大丈夫です)

◆メールアドレス

◆聞いてみたいこと(あれば)

お申し込み後、探検の殿堂からオンライン講座のURLをメールでお送りします。迷惑メール対策などで「アドレス指定受信」・「ドメイン指定受信」・「メールフィルター」など、メールの拒否設定を行っていると受信できません。設定の変更をお願いします。ドメイン指定をされている場合は、「@city.higashiomi.lg.jp」をご指定ください。

その他

◆当オンライン講演への参加は、申込時の名前でなければ許可されません。必ず入室時に名前の設定を行ってください。

◆当オンライン講演には音声無しでご参加いただきます。あらかじめマイクをミュートのうえご参加いただくか、開始後に事務局で操作を行います。

◆カメラのオンオフは任意とさせていただきます。

◆講演の最中でも質問を受け付けます。その際はチャット機能をご利用ください。

◆当日、スタッフがイベントの様子を記録し、探検の殿堂の広報活動(ホームページ、SNS、広報紙など)や活動の報告で使用させていただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。