今西錦司生誕120周年記念△展(さんかくてん)

企画展内容

今西 錦司(いまにし きんじ)(明治35年1月6日~平成4年6月15日)は、令和4年に生誕120年を迎えました。

今西は探検家・登山家・生物学者など多様な分野で活躍しましたが、カリスマ的なリーダーシップのエピソードも数多く残しています。今西と西堀榮三郎は中学生時代からの親友でしたが、初代南極越冬隊の隊長を務めた西堀自身も、生涯、今西をリーダーとして尊敬しました。

今回の記念展では3つの△(さんかく)をテーマにし、登山やスキーをはじめ、今西や西堀榮三郎のリーダーシップやチームワークについて三部構成で紹介します。

△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽

▲ 第一部「カリスマリーダー 今西錦司」

・開催中~8月14日(日)まで

第一部では、今西錦司の肖像画(作:下川辰彦)の鑑賞を通して、今西錦司はどんな探検をしたのか、どんな性格で、どんなリーダーだったのかを探ってみましょう。

今西を紹介するエピソード漫画や、関係者による証言集などのほか、今西錦司が残した鈴鹿略図(複写)や、西堀榮三郎への手紙(実物)などもご覧いただけます。

▲ 第二部「『三角』点を踏む」

・8月17日(水)開始予定

今西錦司は登山家としても活躍しました。わらじ履きに金剛杖の時代から、ピッケルやアイゼンなどの西洋の道具を使って難度の高い山へ挑戦する近代アルピニズムの過渡期を生きた人間です。今西や西堀らは中学生時代から登山を始め、京都の北山や滋賀県の鈴鹿山脈で山登りの実力をつけながら、ヒマラヤ登山や海外への探検を計画しました。

企画展では、研究者の協力をもと、登山やスキーの歴史、身近でありながら知る機会の少ない鈴鹿山脈の自然についても紹介します。

▲ 第三部「みんなで『参画』する」

・12月開始予定

西堀は、長年カリスマ的なリーダーである今西の下で補佐役として活躍しました。

そんな西堀は、モノづくりや技術の現場で、どんなリーダーになり、どんなチームワークを築いたのかも紹介します。 二人のタイプの異なるリーダーを紹介することで、価値観やライフスタイルが多様化した現代において、これから必要となる力は何なのかを探ります。

▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△▽△

【会 期】令和5年3月31日(金)まで

【場 所】東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂 1階記念室

【休 館 日】月・火曜日、国民の祝日、7/20(水)、9/21(水)、10/12(水)、年末年始、1/11(水)、3/22(水)

【開館時間】午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

【入 館 料】大人300円(250円)、小中学生150円(100円)

※( )内は20名以上の団体料金

※東近江市民、障害者およびその引率者は入館無料

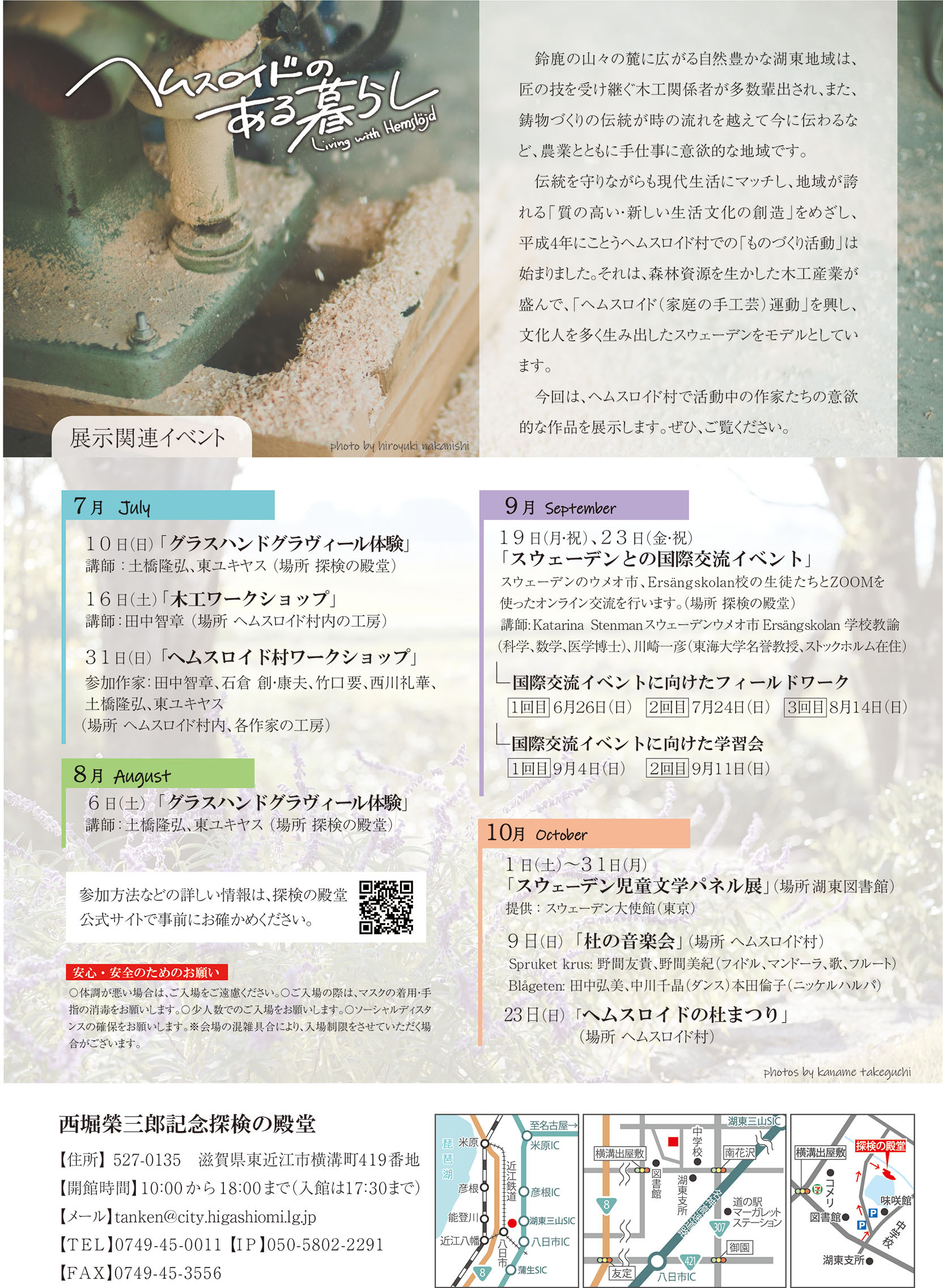

ヘムスロイド村開村30周年記念展『ヘムスロイドのある暮らし』

鈴鹿の山々の麓に広がる自然豊かな湖東地域は、匠の技を受け継ぐ木工関係者が多数輩出され、また、鋳物づくりの伝統が時の流れを越えて今に伝わるなど、農業とともに手仕事に意欲的な地域です。

伝統を守りながらも現代生活にマッチし、地域が誇れる「質の高い・新しい生活文化の創造」をめざし、平成4年にことうヘムスロイド村での「ものづくり活動」は始まりました。

この活動は、森林資源を生かした木工産業が盛んで、「ヘムスロイド(家庭の手工業)運動」を興し文化人を多く生み出したスウェーデンをモデルとしています。

今回は、ヘムスロイド村と、ヘムスロイド村を拠点に活躍する作家たちの意欲的な作品を展示します。ぜひ、ご覧ください。

■会 期

令和4年4月30日(土)~8月28日(日)

■会期中の休館日

月、火曜日、国民の祝日、5月6日(金)、7月20日(水)

※ただし、5月3日(火)~5日(木)は特別開館します。

■入館料

大人300円、小中学生150円

※東近江市民、障害者とその引率者は無料。

■展示関連イベント ※参加方法など詳しい情報は随時おしらせします。

・7月10日(日) グラスハンドグラヴィール体験(探検の殿堂)

・7月16日(土) 木工ワークショップ(ヘムスロイド村内の工房)

・7月31日(日) ヘムスロイド村工房開放、ワークショップ(ヘムスロイド村内、各工房)

・8月6日(土) グラスハンドグラヴィール体験(探検の殿堂)

■ヘムスロイド村開村30周年記念イベント

・9月19日(月)、23日(金) スウェーデンとの国際交流イベント

(探検の殿堂でオンライン会議ツールZoom使用。6月参加者募集予定)

※6~8月に国際交流に向けたフィールドワーク、

9月に国際交流に向けた学習会を実施します。

・10月1日(土)~31日(月) スウェーデン児童文学パネル展(湖東図書館)

・10月9日(日) 杜の音楽会(ヘムスロイド村内)

・10月23日(日) ヘムスロイドの杜まつり(ヘムスロイド村内)

■共 催

ヘムスロイド村開村30周年記念事業実行委員会、東近江市(西堀榮三郎記念探検の殿堂)

■協 力

森 雅敏、諸川一級建築士事務所、畑 多喜男、一般財団法人自治体国際化協会

■安心・安全のためのお願い

・体調が悪い場合は、入場をご遠慮ください。

・ご入場の際は、マスクの着用・手指の消毒をお願いします。

・少人数でのご入場をお願いします。

・ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。

・会場の混雑具合により、入場制限をさせていただく場合がございます。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、イベントの中止または延期変更する場合があります。

2022年3.4.5月の展覧会情報をまとめたポスターが出来ました

南極ごはん~60年分の思い出、あつめました!~

毎日の勉強や仕事を頑張るには美味しいごはんが欠かせません。それは私たちも南極で暮らす観測隊員たちも同じです。

日本の南極観測が始まって60年以上が経ちます。

西堀榮三郎たち第一次越冬隊は、南極でどんなものを食べていたのでしょうか?

そして現在の観測隊員たちはどんなものを食べているのでしょうか?

南極での食事の技術や思い出を振り返る展示を、1階と2階で開催しています。

【 1階】

ミニ企画展「南極の技術―私たちの暮らしとのつながり 腹が減っては観測できぬ!」

【2階】

企画展「南極ごはん~60年分の思い出、あつめました!~」

【会期】

令和4年3月31日(木)まで

【休館日】

月・火曜日、国民の祝日

【入館料】

大人300円 小中学生150円

※東近江市民、障害者及び引率者は無料。

もっちりアンケートの結果

今月5月に無事終了した『もっちり・ネバネバの森 中尾佐助のインパクト』。

会期中には、あなたの推しもっちりは何?アンケートを行いました。

五平餅・おはぎ・ういろう・お団子・赤飯・大福・白玉団子・サクサク派…

あなたの好きなもっちりは何位でしょうか!?

結果を発表します。

はぁーい、こういう結果になりました。

栄えある第一位は

「五平餅」です。75票を獲得!

圧倒的!!二位と20票近く差をつけてゴール!

すごい。五平餅ってこんなに人気なんですか!?

そして第二位は

「お団子」

54票を獲得しました。

第三位は…

「大福」でした。

45票を獲得。4位と一票差です。

あなたの好きなもっちりは何位でしたか?

お土産を買う時にでも参考にしてください。

そして、私の大好きなサクサクは…

獲得数15票で断トツの最下位。

ショック……もうちょっと獲得しても良いと思う。

私は生粋のサクサク党なので、何が一位になっても「へぇ~」という感じです

へぇ~~~

科学の祭典・滋賀大会に動画「もっちり・ネバネバの森」を出品しました!

ついに滋賀県にも、まん延防止等重点措置が適用されました。

外出する機会が・場所がなくなってしまったという方も多いのではないでしょうか。

そんなあなたに今回は、「青少年のための科学の祭典・滋賀大会 オンライン」に出品した動画をご紹介します。

現在開催中の企画展『』もっちり・ネバネバの森 中尾佐助のインパクト』の内容を10分程度にまとめた動画です。

西堀さんが、探検家・中尾佐助と、彼の提唱した「照葉樹林文化論」を分かりやすく解説してくれますよ~。

たった10分程度の動画ですが、制作に1カ月以上かかりました。

動画制作はマジで大変ですね。世のYOUTUBERのみなさんを尊敬します……。

ぜひ閲覧&高評価ボタンを押していただけると嬉しいです!

ミニ企画展 腹が減っては観測できぬ!

毎日の勉強や仕事を頑張るには美味しいごはんが欠かせません。それは私たちも南極で暮らす観測隊員たちも同じです。

日本の南極観測が始まって60年以上が経ちます。

西堀榮三郎たち第一次越冬隊は、南極でどんなものを食べていたのでしょうか?

そして現在の観測隊員たちはどんなものを食べているのでしょうか?

畑はあるの?魚は釣れる?パンも焼いちゃう?アイスは作り放題?

意外と知らない南極の食事情を、この機会に知ってみませんか?

【会 期】令和3年5月26日(水)~令和4年3月31日(木)

【休館日 】月・火曜日、国民の祝日、9/22(水)、11/24(水) 12/27(月)~令和4年 /1/4(火)、1/12(水)

☆南極の食についての質問を募集します!☆

いただいた質問は元観測隊員に問い合わせ、展示で回答をご紹介します。

チラシの記入欄を切り取って探検の殿堂へお持ちいただくほか、電話・メール・ファックスでも募集しています。

問合せ・質問先は下の連絡先まで

【電 話】 0749-45-0011

【IP電話】 050-5802-2291

【FAX】 0749-45-3556

【メール】 tanken@city.higashiomi.lg.jp

【入館料 大人300円 小中学生150円

※東近江市民、障害者及び引率者は無料。

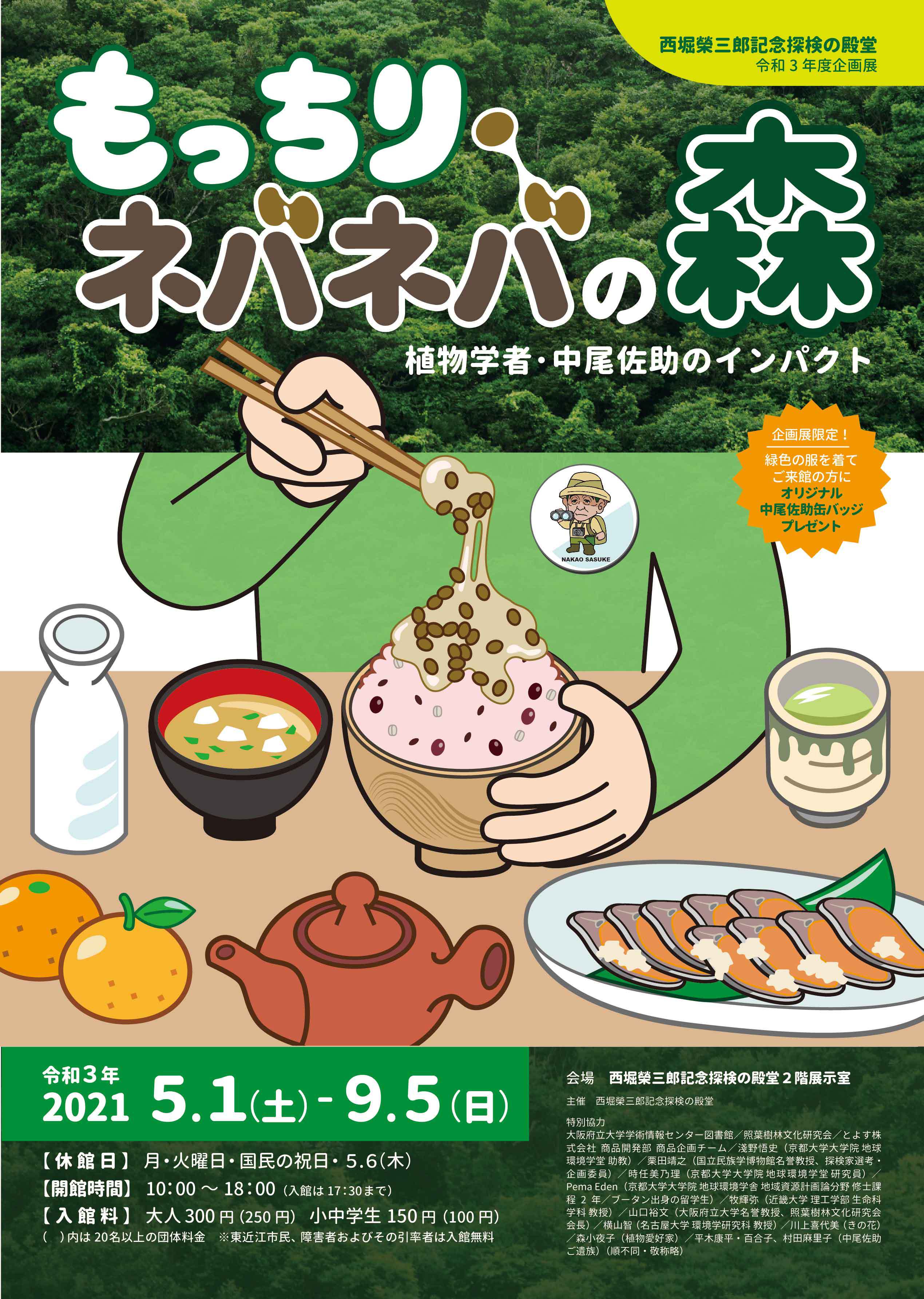

企画展『もっちり・ネバネバの森 植物学者・中尾佐助のインパクト』スタート

あなたは、もちもち・ネバネバした食べ物が好き?

例えば、納豆、おモチ、雑穀米、山芋とか…

上にあげたような食べ物以外でも、スーパーやコンビニに行くと「もっちり」「」「もちっと」「むちむち」「ねばねば」というった形容詞がついた商品をみつけることは難しくありません。

もっちもちの炊き立てご飯!ほら、食欲がわいてきた…

でもね、実は、こういう「もちもち・ねばねば」した食感って、日本をふくめた特定の文化で好まれてきたようなのです。

しかも、日本をふくめた特定の文化とは「照葉樹林が生育している地域」を指すというではありませんか。

照葉樹林とは、ぶ厚くて、表面がツヤツヤしている葉をつける木々のこと。日本では、「冬でも葉っぱが落ちない木」と言った方が分かりやすいかもしれません。(照葉樹でも、葉っぱが落ちるケースもあるみたいです)

もちもち・ネバネバした食べ物の話から、ツヤツヤした葉っぱをつける木々の話につながるなんて不思議ですが、これを研究し、学会に発表した植物学者がいました。

その名も中尾佐助(なかおさすけ)!!

彼が発表した「照葉樹林文化論」は戦後最大の仮説と言われ、現代でも研究者による検証と批評が行われています。

そして、それまでの学問の専門を超えて作り上げられた「照葉樹林文化論」と中尾の研究姿勢は、現代に生きる若手研究者にも、研究者として生きる支えになっているといいます。

今回の展示では、中尾佐助が実際に使っていた探検道具とともに、中尾の人物像や、彼が提唱した照葉樹林文化論などを紹介します。私たちに身近な「納豆」を主なテーマに取り上げているので、納豆好きな方もぜひお越しください。

【企画展概要】

中尾佐助が提唱した『照葉樹林文化論』は、ヒマラヤ山麓から中国西南部を経て西日本に至る照葉樹林帯における文化的共通性を論じ、「戦後日本の最大の仮説」と言われました。

・植物学者(探検家)・中尾佐助とはどのような人物だったのか?

・照葉樹林帯の文化的共通性とは?

・日本人が好むもっちり・ネバネバした食べ物は、実は照葉樹林文化が持つ独特な味覚体系だった?

「ナットウの三角形」(手作りパネル)ほか中尾の資料をご覧いただき、国境も学問の境界も自由に飛びこえた中尾について紹介します。

2020年に大阪府立大学から寄贈された中尾佐助コレクションのお披露目展です。

【会 期】

令和3年5月1日(土)~9月5日(日)

【会期中の休館日】

月・火曜日、国民の祝日、5月6日(木)

【入館料】

大人300円(250円) 小中学生150円(100円)

( )内は20名以上の団体料金

※東近江市民、障害者およびその引率者は入館無料

【特典】

緑色の服を着てご来館の方に、企画展限定オリジナル中尾佐助缶バッジをプレゼントします。

白瀬矗ー西堀榮三郎に南極への夢を抱かせた男

日本人として初めて南極を探検した男、白瀬矗(しらせのぶ)。

実は、クイズ番組などの影響もあってか、ちまたで大人気なのです。

ツイッターとかで検索すると、若い(と思われる人々)が白瀬矗の話題で盛り上がっていて、私はとても驚いた。

そして今年は、白瀬矗の生誕160年の年!

白瀬矗は知っていても、白瀬さんと西堀榮三郎の意外な関係はご存じない方も多いのでは?

白瀬さんがどうやって、どんな人たちから影響と支援を受け、南極へと至ったのか。

そしてその行動は、西堀榮三郎(初代南極越冬隊長)をはじめとして、次の世代へとどう繋がっていったのか…

生誕160年を記念して、ミニ企画展示を行います。

*******************

西堀語録のひとつに「馬鹿と大物が新しいものを作る」という言葉があります。

白瀬矗(しらせのぶ)中尉は、人から無謀な計画だと言われても探検への情熱を失わず精進を続け、大隈重信という大物の支援を得て日本人として初めて南極を探検しました。

西堀榮三郎は11歳の時に白瀬の探検報告会を聞き、以来南極への夢を抱き続け、54歳になってその夢を叶えます。

このミニ企画展では、白瀬から西堀への流れだけではなく、白瀬が影響を受けた人物や、西堀の南極観測当時に尽力した人々とのつながりを紹介します。

*******************

■展示内容

●展示①:白瀬矗ってこんな人

『南極記』 『探検ものがたり 南極と北極』(白瀬矗の著作)

●展示②:白瀬を中心とする南極探検に関わった人々の相関図

開南丸(※)の旗(ミニチュア再現) ※白瀬が南極探検に使用した船

●フォトスポット

白瀬の探検隊の小旗を持って、イラストの白瀬矗と一緒に記念写真を撮影しよう。

*******************

■展示会期_令和3年4月25日(日)まで

※休館日:月・火曜日、国民の祝日、1/13(水)、2/24(水)

■開館時間_午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

■場 所_1階・西堀榮三郎記念室 ミニ企画展コーナー

■入 館 料_大人300円 小中学生150円

※ただし、東近江市民と障害者及びその引率者は無料

金環日食―西堀青年も見たのか? 第二部オープン

大津に建てられた藤井天文台を舞台に浪人中の西堀榮三郎と、中村要、山本一清、藤井善助が織りなすストーリーを漫画で読めます。

今回のミニ展示では、多分野に興味と関心を持った西堀榮三郎が、どこで、だれから、天文の知識を学び、また、その経験と技術を後の人生でどのように役立てたのかを漫画と貴重な実物資料でご紹介します。

西堀は初代越冬中、火事を起こして観測小屋もデータも焼失させた部下のために、二日間かけてガラスを磨き、お手製のトランシット(オーロラ観測用の測量器具)を作って部下に渡し、観測を続けるように励ましました。

いったい西堀は、どこでこのような技術を得たのでしょうか?

第二部では、若き日の西堀榮三郎と一緒に太陽望遠鏡を手作りし、反射望遠鏡(※1)に必要な反射鏡を研磨する名人に成長した中村要(なかむらかなめ)との関わりや、西堀自身が天文学を学んだ藤井天文台(※2)を取り上げます。

中村要が磨いた反射鏡とは?望遠鏡の歴史や仕組みについてもご覧いただけます。展示してある主鏡の見どころが分かるかも?

展示物の紹介

◆中村要が磨いた主鏡

(資料提供 ダイニックアストロパーク天究館)

◆木辺成麿(きべしげまろ)(※3)が磨いた主鏡

(資料提供 ダイニックアストロパーク天究館)

◆藤井天文台の内観・外観写真

(協力 藤井斉成会有鄰館)

(※1)反射望遠鏡とは、主鏡と呼ばれる凹面鏡と、平面の斜鏡を組み合わせた望遠鏡の一種。

(※2)五個荘出身の近江商人・藤井善助が建てた私設天文台。

(※3)中村から反射鏡製作の指導を受け、後にレンズ和尚と呼ばれるほど腕を上げる。

【展示会期】 令和2年8月29日(土)から11月8日(日)まで

【開館時間】 午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

【会期中の休館日】 月・火曜日、9/23(水)、11/4(水)

【展示場所】 1階・西堀榮三郎記念室

【入 館 料】 大人300円 小中学生150円

※東近江市民・障害者およびその引率者は無料

【入館無料の日(関西文化の日参加事業)】

11月7日(土)・8日(日)