南極の技術―私たちの暮らしとのつながり 通信技術の発展と活用~第一次越冬・作間敏夫隊員に捧ぐ~

探検の殿堂で新しい展示が始まりました。

南極の建築と来まして、今回は「通信」です!!

公式サイトでは、チラシのPDFデータをご覧いただけます。

-・ ・-・-・ -・-- ・-・-・ ・・-- ・-・-- ・・ ・-・-・ ・・-・・ ・・ ・・-

南極の技術―私たちの暮らしとのつながり

通信技術の発展と活用~第一次越冬・作間敏夫隊員に捧ぐ~

日本の南極観測が始まって63年が経ち、観測隊は61次を数えるまでになりました。

日本から遠く離れた南極の地で暮らす観測隊員たちですが、その生活の中には日本の私たちの生活と共通するものが数多くあります。

今回は、通信技術の発展の歴史と、さらに、私たちの暮らしとのつながりに目を向けた展示を行います。

※2020年12月の三回忌にあたり、越冬に必須の最後の条件を達成した作間敏夫(さくまとしお)隊員に捧げます

展示内容のご紹介

◇学ぶ

●南極の通信技術の発展を年表で学ぼう!

●第61次隊で南極の通信を支えている女性隊員へのインタビュー

●南極のアマチュア無線用アンテナの紹介

●その他展示資料

◇遊ぶ

●モールス解読クイズ(ワークシートをご用意しています)

●モールス信号が打てる電鍵体験

●無線機の電波でホタルを光らせよう

協力:大学共同利用機関法人 情報システム研究機構 国立極地研究所、佐々木 貴美(第61次南極地域観測隊)、小林 正幸(南極OB会/第25次隊、46次隊)、株式会社 ナガラ電子工業、G-G-のサイエンス倶楽部

【展示会期】 7月4日(土)から9月6日(日)

【会期中の休館日】 月・火曜日、7月23日(木)・24日(金)

【開館時間】 午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

【場 所】 2階・資料展示コーナー

【入館料】 大人300円、小中学生150円

※東近江市民・障害者およびその引率者は無料

-・ ・-・-・ -・-- ・-・-・ ・・-- ・-・-- ・・ ・-・-・ ・・-・・ ・・ ・・-

ちなみに、南極の建築技術も会期を延長しました。

2階に引っ越ししています。

南極の建築と来まして、今回は「通信」です!!

公式サイトでは、チラシのPDFデータをご覧いただけます。

-・ ・-・-・ -・-- ・-・-・ ・・-- ・-・-- ・・ ・-・-・ ・・-・・ ・・ ・・-

南極の技術―私たちの暮らしとのつながり

通信技術の発展と活用~第一次越冬・作間敏夫隊員に捧ぐ~

日本の南極観測が始まって63年が経ち、観測隊は61次を数えるまでになりました。

日本から遠く離れた南極の地で暮らす観測隊員たちですが、その生活の中には日本の私たちの生活と共通するものが数多くあります。

今回は、通信技術の発展の歴史と、さらに、私たちの暮らしとのつながりに目を向けた展示を行います。

※2020年12月の三回忌にあたり、越冬に必須の最後の条件を達成した作間敏夫(さくまとしお)隊員に捧げます

展示内容のご紹介

◇学ぶ

●南極の通信技術の発展を年表で学ぼう!

●第61次隊で南極の通信を支えている女性隊員へのインタビュー

●南極のアマチュア無線用アンテナの紹介

●その他展示資料

◇遊ぶ

●モールス解読クイズ(ワークシートをご用意しています)

●モールス信号が打てる電鍵体験

●無線機の電波でホタルを光らせよう

協力:大学共同利用機関法人 情報システム研究機構 国立極地研究所、佐々木 貴美(第61次南極地域観測隊)、小林 正幸(南極OB会/第25次隊、46次隊)、株式会社 ナガラ電子工業、G-G-のサイエンス倶楽部

【展示会期】 7月4日(土)から9月6日(日)

【会期中の休館日】 月・火曜日、7月23日(木)・24日(金)

【開館時間】 午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

【場 所】 2階・資料展示コーナー

【入館料】 大人300円、小中学生150円

※東近江市民・障害者およびその引率者は無料

-・ ・-・-・ -・-- ・-・-・ ・・-- ・-・-- ・・ ・-・-・ ・・-・・ ・・ ・・-

ちなみに、南極の建築技術も会期を延長しました。

2階に引っ越ししています。

金環日食―西堀青年も見たのか?

現在開催中のミニ展示についてお知らせします。

2018年に開催された『マンガで分かる!西堀榮三郎 ネパール編』。南極編やプログラミング編が公開されて以降、すっかり音沙汰がなくなったシリーズですが、2年の時を経て、マンガで分かる西堀榮三郎が帰ってきました。

今回は、天文編!!

さらに、主要登場人物はすべて滋賀県出身者。

しかも、三部構成なのです。

西堀榮三郎は、初代越冬隊長・登山家・技術者など多くの分野で功績を残しましたが、幼いころから空や宇宙にも興味を持っていました。

そして、そうした美しい星々を学術的に研究しようと意識したのは、1918年6月9日に起きた日食現象でした。

若き日の西堀榮三郎(※)に、天文の知識や天体観測の方法を伝授し、多くのアマチュア天文家を育成した京都大学の天文学教授・山本一清(やまもといっせい)氏との交流他について漫画と資料で紹介します。

※西堀は祖父母・両親が東近江市出身であり、山本氏は大津市出身です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

展示内容

【第一部】 西堀榮三郎と山本一清氏の交流

【第二部】 藤井天文台から山本天文台へ…8月下旬開始予定

(中村鏡・木辺資料:ダイニックアストロパーク天究館提供)

【第三部】 40年後の西堀榮三郎と山本一清氏…10月下旬開始予定

展示監修:冨田良雄(専門・星間物質)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【展示会期】 6月13日(土)から12月27日(日)まで

【会期中の休館日】

月・火曜日、7月23日(木)・24日(金)、9月23日(水)、11月4日(水)

【開館時間】 午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

【場 所】 1階・西堀榮三郎記念室

【入館料】 大人300円 小中学生150円

※東近江市民・障害者およびその引率者は無料

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

展示準備が一段落したので、またブログもぼちぼち更新していきます。

2018年に開催された『マンガで分かる!西堀榮三郎 ネパール編』。南極編やプログラミング編が公開されて以降、すっかり音沙汰がなくなったシリーズですが、2年の時を経て、マンガで分かる西堀榮三郎が帰ってきました。

今回は、天文編!!

さらに、主要登場人物はすべて滋賀県出身者。

しかも、三部構成なのです。

西堀榮三郎は、初代越冬隊長・登山家・技術者など多くの分野で功績を残しましたが、幼いころから空や宇宙にも興味を持っていました。

そして、そうした美しい星々を学術的に研究しようと意識したのは、1918年6月9日に起きた日食現象でした。

若き日の西堀榮三郎(※)に、天文の知識や天体観測の方法を伝授し、多くのアマチュア天文家を育成した京都大学の天文学教授・山本一清(やまもといっせい)氏との交流他について漫画と資料で紹介します。

※西堀は祖父母・両親が東近江市出身であり、山本氏は大津市出身です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

展示内容

【第一部】 西堀榮三郎と山本一清氏の交流

【第二部】 藤井天文台から山本天文台へ…8月下旬開始予定

(中村鏡・木辺資料:ダイニックアストロパーク天究館提供)

【第三部】 40年後の西堀榮三郎と山本一清氏…10月下旬開始予定

展示監修:冨田良雄(専門・星間物質)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【展示会期】 6月13日(土)から12月27日(日)まで

【会期中の休館日】

月・火曜日、7月23日(木)・24日(金)、9月23日(水)、11月4日(水)

【開館時間】 午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

【場 所】 1階・西堀榮三郎記念室

【入館料】 大人300円 小中学生150円

※東近江市民・障害者およびその引率者は無料

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

展示準備が一段落したので、またブログもぼちぼち更新していきます。

探検の殿堂 おうちミュージアムをオープン

このたび、探検の殿堂はおうちミュージアムをオープンいたしました。

「おうちミュージアム」とは、子どもたちが家で楽しく学べるアイデアやコンテンツを発信しようと、北海道博物館さんが始めたプログラムです。探検の殿堂もこのプログラムに参加しようと、準備をすすめてきましたが、このたび、無事にページをオープンできたのでお知らせします。

+++++++++++++

西堀榮三郎記念探検の殿堂おうちミュージアムもくじページ

現在開催中のミニ企画展『南極の建築技術-宇宙基地への扉-』で登場している「南極建築技術力すごろく」と、「マンガで分かる!西堀榮三郎」をご案内しています。これからも、随時、コンテンツを増やしていく予定ですので、ぜひチェックしてみてください。

+++++++++++++

5月現在で、すでに100を超える博物館さんが「おうちミュージアム」に参加しています。下のアイコンから、参加施設一覧が確認できるので、ほかの博物館の「おうちミュージアム」もぜひ訪ねてみてくださいね。

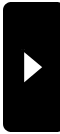

探検家・梅棹忠夫が遺したもの-探検家の殿堂

1920年に生まれ、生態学者・民族学者・探検家として活躍するだけでなく、国立民族学博物館の初代館長も務めた梅棹忠夫(うめさおただお)。実は、探検の殿堂の2階に顕彰している探検家たち49人は、1992年に梅棹が選考しました。

梅棹忠夫生誕100周年を記念し、『探検家・梅棹忠夫が遺したもの-探検家の殿堂』を開催します。11点の実物資料とパネルで、西堀と梅棹とのエピソードとあわせて、ふたりの「探検とは」をご紹介します。

++++++++++

【CONTENTS】

- なぜ、今「探検」だったのか。

- 西堀と梅棹、ふたりの「探検」とは。

- 梅棹の目指した「博物館像」とは。

- 白瀬轟から西堀榮三郎・今西錦司、そして梅棹忠夫に受け継がれた探検家精神とは。

【会 期】令和2年2月22日(土)~6月14日(日)

【会 場】探検の殿堂・2階資料展示コーナー

【入館料】大人300円・小中学生150円(東近江市民は無料)

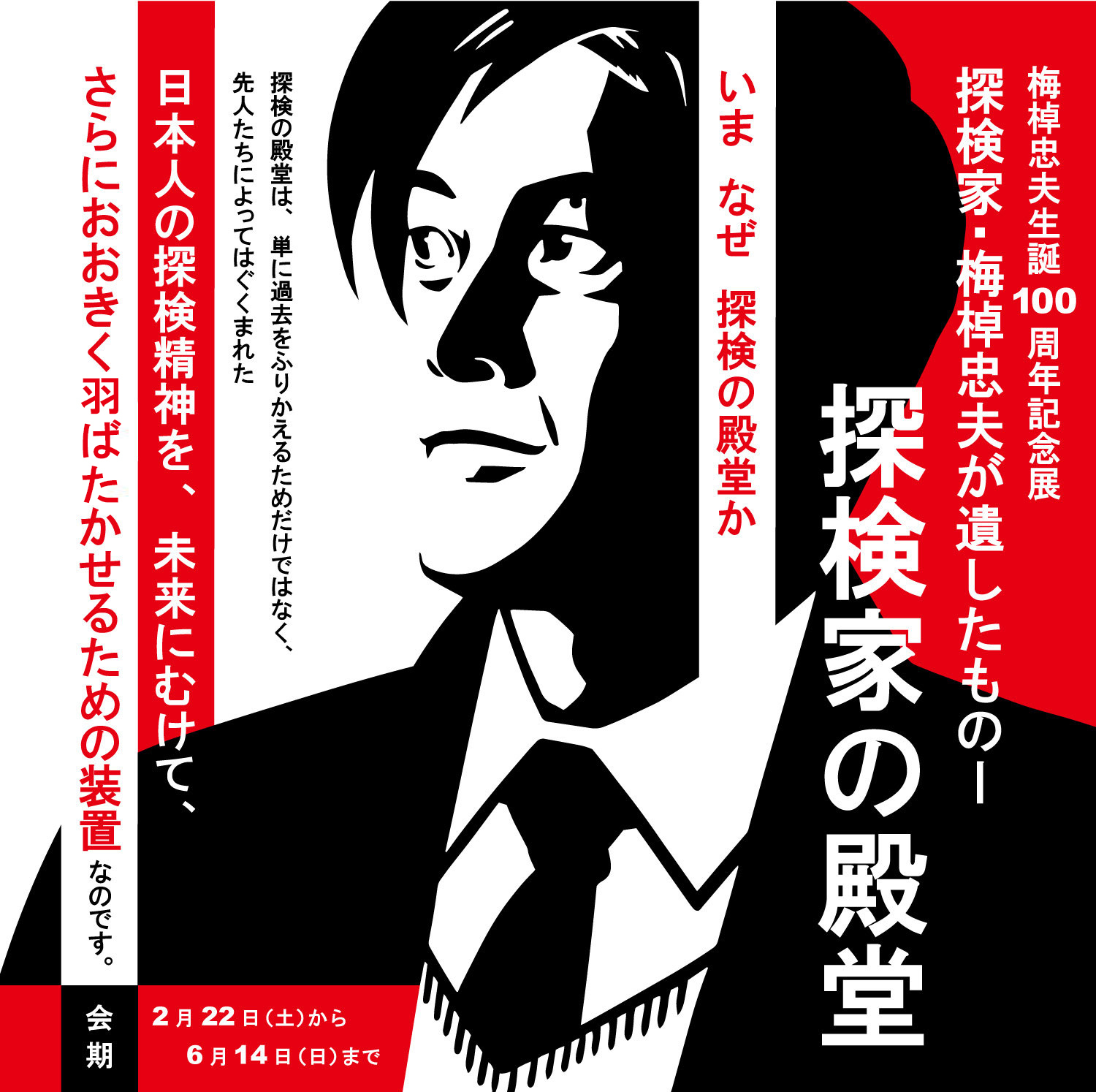

ミニ企画展『南極の建築技術-宇宙基地への扉』

2月8日から、探検の殿堂1階記念室にて『ミニ企画展 南極の建築技術-宇宙基地への扉』が始まりました。

第61次の南極観測事業では、2020年2月より、月面の有人基地への展開を含めた「南極移動基地ユニット」の実証実験がスタートします。

それにあわせて今回の展示では、西堀さんたちがゼロから建てた昭和基地と、実証実験が始まった南極移動基地ユニットを取り上げて、1957年の初代越冬隊当時から世界最先端技術を誇る、南極の建築技術についてご紹介します。

【期 間】 2月8日(土)~5月24日(日)

【場 所】 1階・西堀榮三郎記念室

【入館料】 大人・300円/小中学生・150円

※東近江市民は方は、無料で入館できます。

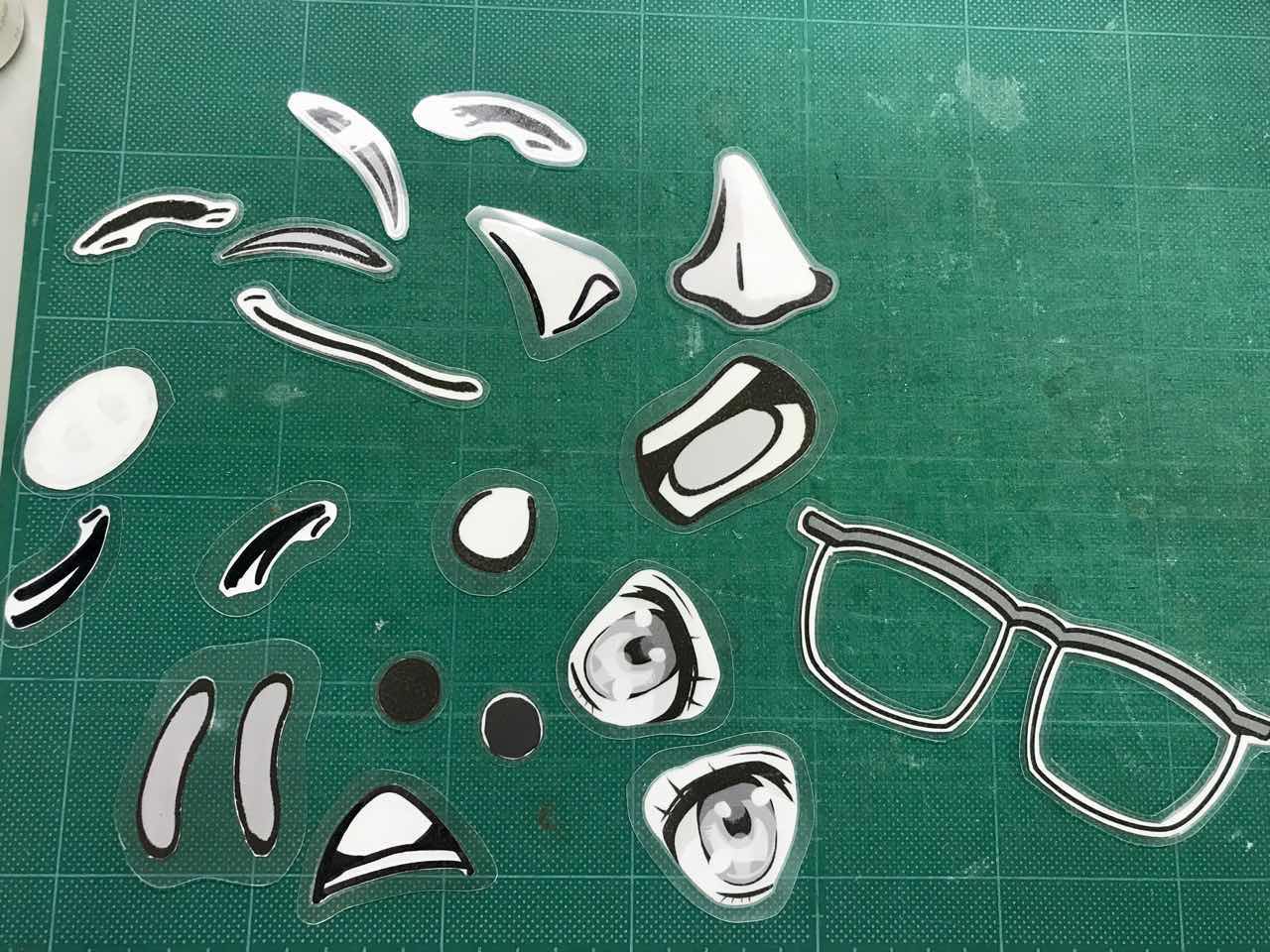

メイキング オブ 福笑い

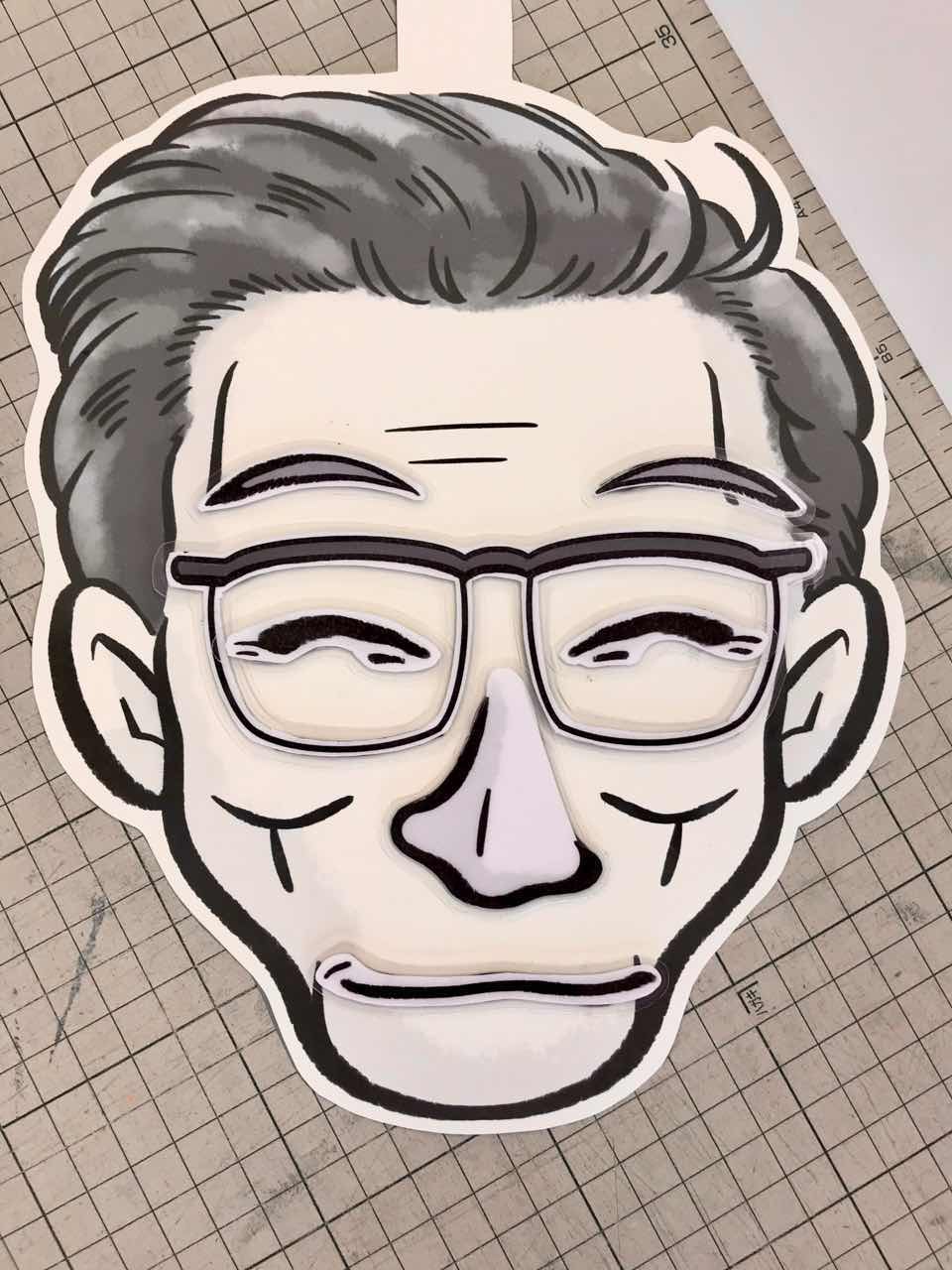

こちらの、きらめく瞳がまぶしい男性は、西堀榮三郎。日本による初めての南極地域観測事業で、初代越冬隊長をつとめました。

なにかいつもと違うような…と思ったあなた。

そう、これは西堀さんの福笑い

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

年明けから始まる『ネコのたけしがナビゲートする 昭和基地のお正月 in 1958』では、西堀さんたち初代越冬隊が迎えた当時のお正月の様子をご紹介するだけでなく、おみくじや福笑いなどのお正月にちなんだ関連イベントもやります。

今日は、その一つである西堀さんの福笑いを作っていたので、作業の裏側をお見せしますね。こんなふうに作ってるんだ~と思ってもらえれば

まず最初に福笑いの土台になる顔を用意します。完全にのっぺらぼうで、ちょっと怖いですが気にしてはいけません。※試作段階では、西堀さんの写真そのものを使ってたんですが、それはもっと怖かった。実写はハードルが高すぎたのでイラストにしました。

そして顔の裏面に、マグネットシートなるものを貼り付けます。マグネットシートを貼りつけたら、磁石がくっつくようになる…、のですが、磁力が弱いからか、土台をラミネートするだけでも貼り付けた磁石がポロポロ落ちてきます…。なので、厚紙そのままでいきます。

次に顔のパーツを用意します。ちゃんと西堀さんに似せたパーツもありますが、いろいろ種類があった方が楽しいかも、ということでパーツ増量!

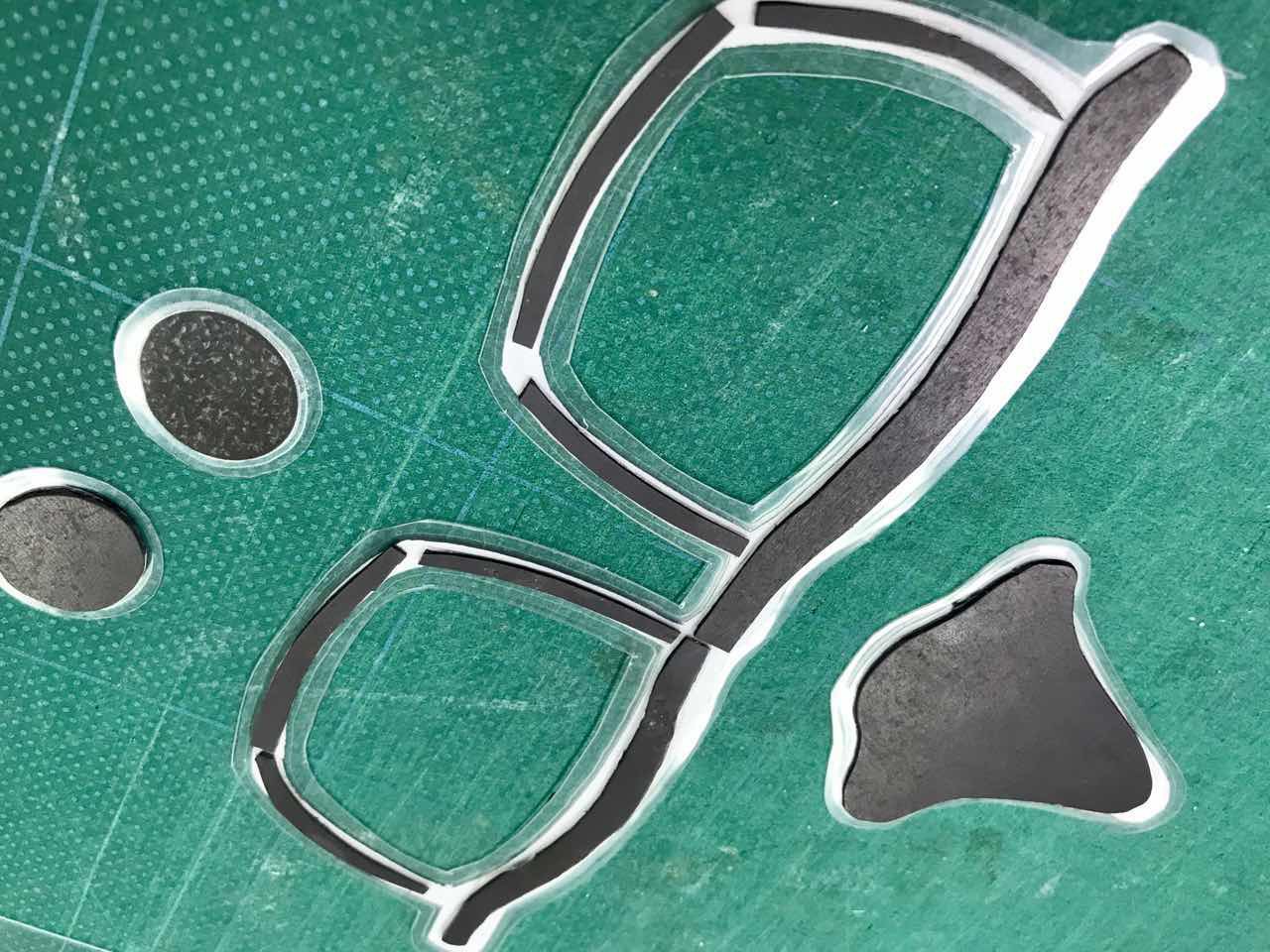

まず、パーツごとに分けたイラストを一枚の紙に印刷して、出来るだけ白地が少なくなるようにカット。そしてラミネートします。その後、ラミネート部分が少なくなるように綺麗に切り落としてきます。

これでパーツは用意できましたが、このままだと土台にマグネットシートを貼り付けた意味がありません。机の上だけで福笑いをするなら良いのですが、今回は土台を縦にした状態でもパーツをくっつけたり、外したり出来るようにしたいので、パーツの裏側に磁石を貼り付けていきます。ハサミで切れる磁石を使いましょう。

パーツの裏側に、カットした磁石(黒いやつ)を貼り付けた様子。

これが、一番時間がかかる…

特に、眉毛とか。

なぜ、こんな細いパーツにしてしまったのか。

ひたすら磁石をカットして、両面テープで接着。

中には磁力が弱くなっている磁石があったりして、土台に貼り付けてもポロッポロ落ちる

インターネットによると「めちゃくちゃ強い磁石にくっつける」と磁力が復活すると書いていたので、事務所に封印されし伝説の磁石を使ったりしたのですが……、ダメだった。大人しくやり直します。

インターネットによると「めちゃくちゃ強い磁石にくっつける」と磁力が復活すると書いていたので、事務所に封印されし伝説の磁石を使ったりしたのですが……、ダメだった。大人しくやり直します。そして完成へ

ひととおりパーツが揃ったので、試しにマイボスにやってもらいました。

・

・

・

(^_ν^)

ふはは

少しパーツの位置がズレただけで、まるで別人に!

顔の難しいところです。

磁石を貼る分、パーツに厚みが出来るので、福笑いとしてはイージィな部類だと思います。紙のパーツを切っただけのペラペラ状態で試しにやってみた時は、あまりの難しさでクリア?不可能だと思いましたが、これなら誰でも気軽に楽しめます。

メガネ無いバージョンも。どなたでしょうか?

実際やってみると、案外楽しい

なんとも言えない愛嬌のある表情になったりして、新しい発見になります。あっ、意外とこの配置って可愛いじゃん!とか、こういう配置だとこんな印象になるのね〰とか。

なんとも言えない愛嬌のある表情になったりして、新しい発見になります。あっ、意外とこの配置って可愛いじゃん!とか、こういう配置だとこんな印象になるのね〰とか。

ちなみに福笑いの元絵verはこちら。使ってるパーツはおんなじです。

この福笑い、わざわざ磁石でくっつくようにしたのには、ちょっとした理由があります。またそちらもご紹介しますね。

お正月はぜひ探検の殿堂で福笑いをお楽しみください笑笑笑

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

今回は展示に使用することもあり、ラミネートやマグネットシートを使いましたが、ご家庭で遊ぶ場合、厚紙とハサミさえ有ればオッケー!顔の枠だけ、鼻だけ、というふうにパーツだけ別に描いてしまえば後は切るだけ。

みなさんもお正月休みに試してみてはいかがでしょうか?

2019年12月13日 Posted by 実はシロクマ派 at 20:02 │展示│南極へ行った猫 たけし

南極に行ったネコ たけし

とうとう12月になりましたね。

とうとう12月になりましたね。探検の殿堂では、年明けの1月4日(土曜日)から2月2日(日曜日)まで、西堀記念室で『ネコのたけしがナビゲートする 昭和基地のお正月 in 1958』を開催します。クリスマスをすっ飛ばし、最近はこの展示の準備をコツコツと進めていました。

物資も乏しく、限られた環境である南極で、初代越冬隊は1958年のお正月を昭和基地で迎えました。迎えの「宗谷」は氷に阻まれ、いつ次の隊に交代できるのか、そもそも交代できるのか?という不安な毎日が続く中でも、楽しむ心と創意工夫の精神を忘れなかった隊員たち。そうした当時の様子を、彼らと一緒に南極で越冬したネコ・たけしに案内してもらおう!というのが目的です。

そうだ。

南極に、ねずみはいないが、猫はいた!!

今回は展示のナビゲート役になってもらったネコ、たけしが、なぜそもそも南極に行くことになったのかについてみなさんにご紹介します。

南極観測船「宗谷」には、犬ぞり用の樺太犬や、西堀さんが持ち込んだカナリヤなどが一緒に乗っていました。しかし、ネコを連れていく予定はありませんでした。それがなぜ「宗谷」に乗りこんだかというと、地質・犬ぞり担当だった菊池徹(きくち とおる)隊員に、とあるご婦人が縁起物として生後まもないオスの三毛猫を手渡したから。

日本による初めての南極観測です。日本国民の多くが注目し、「宗谷」出航の日には、港に見送りの人が溢れました。まさに出航直前というとき、とつぜん差し出された子ネコを、菊池隊員はそのまま上着のポケットに放り込み…、というわけです。

予定にない子猫が乗船しているとなったら驚きそうなものですが、後に「たけし」と名付けられる子ネコは、みんなに可愛がられながら、船上ですくすくと成長していったのです。

子ネコを持ってきた女性は誰なのか、生後まもないオスの三毛猫をどこから連れてきたのか…、それらは謎に包まれたまま。

たけしは越冬隊員たちの手記などにも登場しています。

中でも、設営・報道担当だった藤井恒男(ふじい つねお)隊員が書いた『実録 南極物語 第一次越冬記者の回想』には、今回の「菊池隊員がたけしが手渡された時のエピソード」なども掲載されています。藤井隊員は越冬当時、「わが輩は南極のネコである」という連載物の新聞記事を日本に送っていたので、ネコのたけしは意外と有名人(ネコ)だったのかもしれません。

みんなに可愛がられるあまり、ぱんぱんになったたけし。

生まれたばかりで南極観測船に乗りこみ、昭和基地での越冬まで経験するなんて、激動のネコライフを送ってる!と私は思ったのですが、日本での生活や環境を知らなかったからこそ、たけしにとっては「宗谷」や南極が自然な環境だったのかもしれないな~とも考えてみたり。

来年1月からの展示では、すごろくやおみくじなどの昭和基地のお正月にちなんだ体験もあります。ぜひどうぞ~

2019年12月02日 Posted by 実はシロクマ派 at 22:10 │展示│マンガ・イラスト│南極へ行った猫 たけし

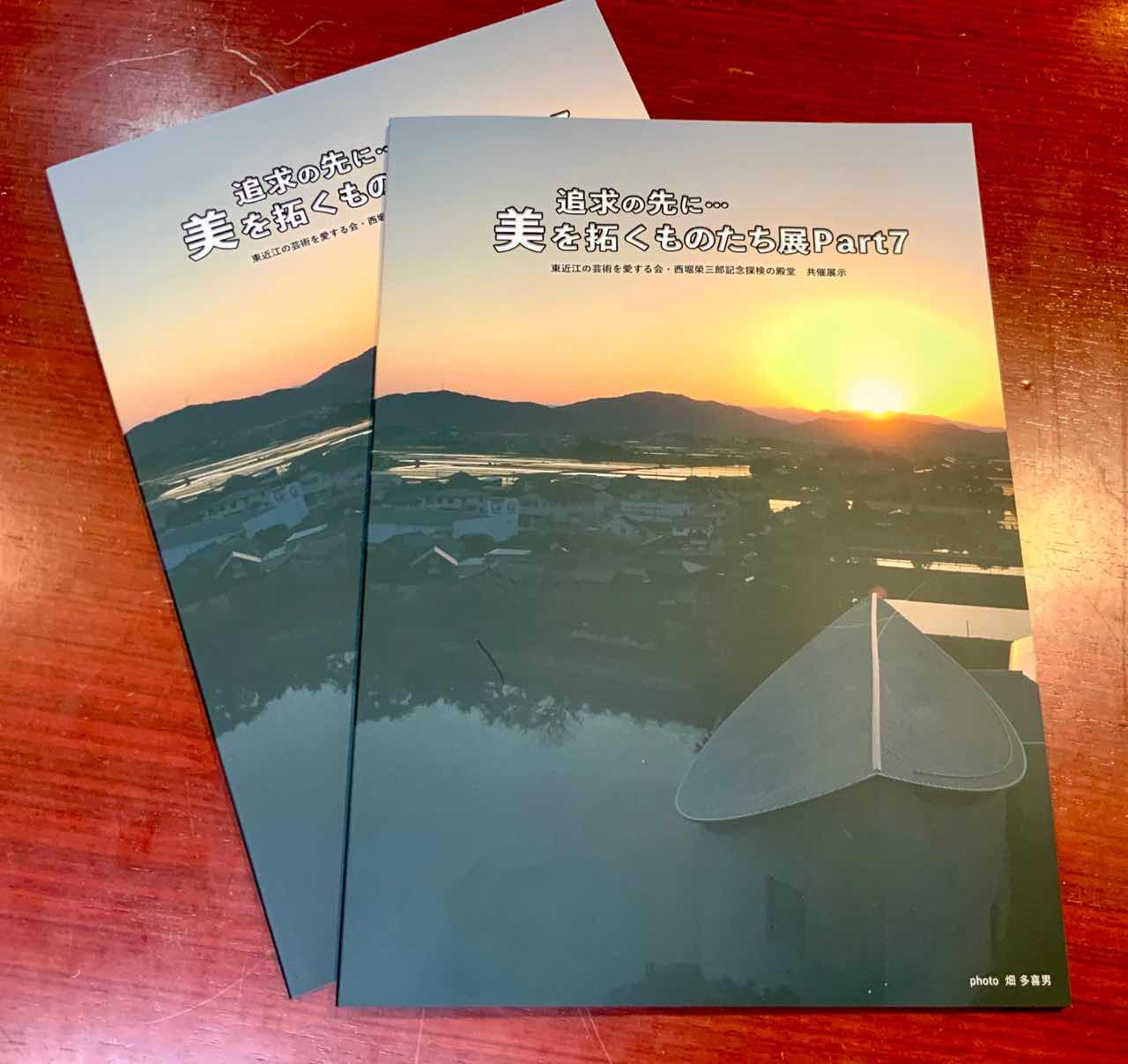

美を拓くものたち展Part7の図録ができました

今年7回目を迎える、美を拓くものたち展の図録ができました。全ページフルカラーで、71人のアーティストによる出品作品がご覧いただけます。

図録の表紙を見返してみると、日中・夕方・夜…と様々な探検の殿堂が表現されていて本当に驚きます。

今までの図録と合わせて、受付で販売(一冊700円)しております。ご来館のさいには、こちらもぜひ

東近江の万葉文化

以前のブログでもお伝えした『東近江の万葉文化』展。現在、東近江市の能登川博物館で開催中です。このあいだ見学してきたので、展示の様子を少しお伝えしますね。

2019/09/27

『東近江の万葉文化』は、能登川博物館で9月末から開催されている『国史跡 百済時境内』という展示の奥側にあります。展示の門?の向かって右側の壁面に何かが写真などが貼ってあるのが分かるでしょうか…

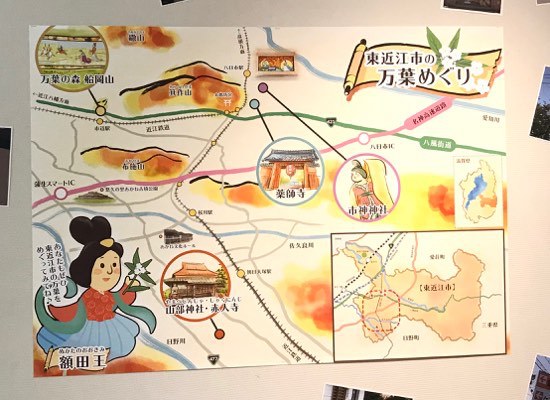

なんとそこには、東近江の万葉めぐりマップが!

こちらは、東近江の万葉歌碑の所在を示したものです。東近江市(の主に八日市・蒲生らへん)には、「万葉の森 船岡山」「薬師寺」「市神神社」「山部神社・赤人寺(しゃくにんじ)」という4つの万葉歌碑があるのです。

今回、私はこちらのイラストマップを制作させていただきました

「画面をにぎやかに、かわいい感じで」という依頼だったのですが、いかがでしょうか?せっかくの万葉に関する展示なので、和紙っぽい風合いにしたり、線を筆っぽくしてみたり。万葉の女流歌人・額田王(ぬかたのおおきみ)にも登場してもらってます。この額田王、最初は地図の半分を占めるくらいの大きさでした。制作が進むにつれて、東近江の地図や万葉歌碑のイラストが追加されていったので、今のスペースに収まったという裏話があります

地図の周りには、メジャーなものから、「よく見つけてきたね!?」というマイナーなスポットまで、『万葉集』関連のワードが入った東近江の看板や商品・お店などを撮影した写真が貼られていました。

マップの正面には、東近江の花・ムラサキに関する展示もありました。やっぱり実物で見ると、ムラサキの色の濃さにびっくりします。額田王も身に着けていたのかな~?と思いをはせつつ私は会場を後にしたのでありました。

本日、10月22日(火曜日)には、新たに即位した天皇陛下が即位を国内外に宣言される即位礼正殿の儀が行われました。テレビ中継でその様子を見ていた人も多いのではないでしょうか。私もその一人なのですが、天皇陛下の玉座「高御座(たかみくら)」と皇后さまの御座「御帳台(みちょうだい)」を見たときにビビッときました。そこには伝統工芸の粋を集めただろう金細工や黒漆だけでなく、紫色のとばりが!

やっぱり古代日本にとって、紫色は高貴な色だったんだ~と思うと同時に

「高御座(たかみくら)」と「御帳台(みちょうだい)」のとばりは、何を使って染められたのかな?という疑問が生まれました。

もしかして…

※ネットで調べてみたら、2020年3月1日(日)~22日(日)にかけて京都御所で「高御座」と「御帳台」の二つが展示されるそうです。

『南極ゆうびんー昭和基地の郵便局』の後半が始まりました

※南極ゆうびんのハガキ募集は終了しております※

7月24日(水)から西堀榮三郎記念室のミニ展示コーナーで開催している『南極ゆうびんー昭和基地の郵便局』ですが、10月5日(土)から後半の内容に展示を入れ替えました。

後半では、第60次南極地域観測隊で昭和基地の郵便局長を兼務された近藤巧さんに聞いた「教えてください!南極昭和基地 郵便局長!」や、「観測隊員がデザインしたオリジナルのスタンプ」などがご覧いただけます。

「教えてください!」コーナーでは、「一日平均何枚くらいのハガキに消印スタンプを押すのか」など、気になる質問にも答えていただきました。また、観測隊員による個性豊かなスタンプも拡大印刷しているので、じっくり細部まで鑑賞できます。

ぜひご覧ください

【会 期】 後半 令和元年10月5日(土)~12月28日(土)

【場 所】 西堀榮三郎記念室・ミニ展示コーナー

【主 催】 西堀榮三郎記念探検の殿堂

【協 力】 国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所 宇宙環境研究室