春やすみプログラミング体験イベント

23日(土曜日)と24日(日曜日)に、『春やすみプログラミング体験イベント』を開催しました。

体験イベントを通して、「プログラミングってこんなものだよ~」とお知らせするのが目的です。

ありがたいことに参加希望者が大勢いらっしゃいました

初めてプログラミング体験をする子もいれば、探検の殿堂の30分のロボット体験で興味を持ってやってきてくれた子も。色々な子どもたちが来てくれました。

今回のイベントでは、ロボットを何秒間動かす・方向転換させるなどの基本操作を体験してもらいました。

45分という時間だったので、みんな「まだまだやりたい!動かした~い!」という感じ。

名残惜しみつつ終了しましたが、もし興味があれば、ぜひ新年度のココロボにご応募ください。

新年度の科学探検隊ココロボは、4月以降、改めて各学校にチラシを配布いたしますので、今しばらくお待ちください。探検の殿堂公式サイトでも情報をアップしますので、市外の方は、そちらをご参照くださいませ。

東近江市の「広報ひがしおうみ」5月に探検の殿堂のココロボが特集で掲載されます!

ココロボの活動以外にも、今回の体験イベントも取材に来ていただきました。

写真撮影の様子を後ろからパシャリ。

もしかすると、5月号に乗っているかも!?

みなさん、ぜひご覧くださいませ

サルon the ロボット。

「このロボットはこんなこともできるよ~」と子供たちにも紹介。

障害物にぶつかったら後退して別の進路を行きます。

体験イベントを通して、「プログラミングってこんなものだよ~」とお知らせするのが目的です。

ありがたいことに参加希望者が大勢いらっしゃいました

初めてプログラミング体験をする子もいれば、探検の殿堂の30分のロボット体験で興味を持ってやってきてくれた子も。色々な子どもたちが来てくれました。

今回のイベントでは、ロボットを何秒間動かす・方向転換させるなどの基本操作を体験してもらいました。

45分という時間だったので、みんな「まだまだやりたい!動かした~い!」という感じ。

名残惜しみつつ終了しましたが、もし興味があれば、ぜひ新年度のココロボにご応募ください。

新年度の科学探検隊ココロボは、4月以降、改めて各学校にチラシを配布いたしますので、今しばらくお待ちください。探検の殿堂公式サイトでも情報をアップしますので、市外の方は、そちらをご参照くださいませ。

東近江市の「広報ひがしおうみ」5月に探検の殿堂のココロボが特集で掲載されます!

ココロボの活動以外にも、今回の体験イベントも取材に来ていただきました。

写真撮影の様子を後ろからパシャリ。

もしかすると、5月号に乗っているかも!?

みなさん、ぜひご覧くださいませ

サルon the ロボット。

「このロボットはこんなこともできるよ~」と子供たちにも紹介。

障害物にぶつかったら後退して別の進路を行きます。

タグ :ココロボ

京滋奈ブロック大会2019

1月6日にロボカップジュニア京滋奈ブロックが開催されました。

ココロボ、ココロボ2の参加者で入賞を果たしたチームがいます!

サッカーのビギナーズ部門ではココロボに参加してくれている

★★★S.Nが見事優勝!!★★★

田中製作所も第3位に!

サッカーのライトウェイト部門では、ココロボ2参加者の

ふじが第3位入賞!!

おめでと~~

詳しい結果は京滋奈ブロック2019の↓ページでもご覧いただけます。

京滋奈ブロック大会2019 お礼と結果

きっと、それぞれの試合ごとにドラマがあったことと思います。

今回の経験を活かして、次はどんな挑戦をしてくれるのか楽しみです。

残念ながら、私は京滋奈ブロックには行けなかったのですが、結果を聞いて驚き&喜び。

年明けから、幸先の良いニュースを運んでくれてありがとう

ココロボ、ココロボ2の参加者で入賞を果たしたチームがいます!

サッカーのビギナーズ部門ではココロボに参加してくれている

★★★S.Nが見事優勝!!★★★

田中製作所も第3位に!

サッカーのライトウェイト部門では、ココロボ2参加者の

ふじが第3位入賞!!

おめでと~~

詳しい結果は京滋奈ブロック2019の↓ページでもご覧いただけます。

京滋奈ブロック大会2019 お礼と結果

きっと、それぞれの試合ごとにドラマがあったことと思います。

今回の経験を活かして、次はどんな挑戦をしてくれるのか楽しみです。

残念ながら、私は京滋奈ブロックには行けなかったのですが、結果を聞いて驚き&喜び。

年明けから、幸先の良いニュースを運んでくれてありがとう

ロボカップジュニア東近江ノード大会(ビギナーズ)

今日は、ロボカップジュニア東近江ノード大会(ビギナーズ)が開催されました。

初めて大会に参加する子から、何度目かの子まで、これまで頑張ってきた成果を発揮する時です。

受付を済ませて「車検」を受けています。

ここでロボットの大きさや、変形しないか(パーツが固定されてないなど)etcをチェックされます。

車検がすんだロボットを撮影させてもらいました。「車検済」のシールが貼ってあります。

開会式の様子。ルール説明や司会進行はココロボサポーターの大学生がしてくださいました 閉会式のあとは、試合開始までロボットの調整タイム。みんな最後の仕上げを頑張っていました!

閉会式のあとは、試合開始までロボットの調整タイム。みんな最後の仕上げを頑張っていました!

ロボカップジュニア。試合時間になったら誰かが呼びに来てくれるわけではないので、自分たちできちんと時間を管理しなければなりません。遅刻したら失点します。今回のノード大会だと、試合場所と調整場所はすぐ近くですが、大会が進むにつれて試合会場が遠い場合もあるので、自分が出場する試合の場所と時間をしっかり確認しておくのが大事、というのが経験者の弁です。

戦いが始まりました!

予選はリーグ形式で各チーム総当たりで戦っていきます。

攻撃側がボールに近い黒丸の中にロボットを置けます。守備側は黒丸の外にロボットを配置します。ロボットの置き方はチームによって異なり、2台を縦に並べる所もあれば、横に並べるチームもありました。

実際の試合の様子です。

試合が始まったら、ロボットに触れるのは審判だけです。ロボットが硬直状況に陥ったり、故障したりしたら審判の判断でボールやロボットの位置を変えたりしてくれます。

試合を見ていて、プログラミングしたロボットにサッカーをさせて勝敗を決するというのが不思議だなぁーと改めて思いました。「ボールを確認する」「ボールに対して回り込む」などのサッカーをする上での基礎的なプログラミングが一番大切なのは分かるのですが、そこからさらに「相手に勝つ」という要素が入るとなると、一体どんな風に何をプログラミングしているのか私には皆目見当がつきません

本部席の様子。本部席でタイムキーパーをしているサポーターのお兄さんに興味津々のキッズたち。

ココロボの先生やサポーターの方にお聞きしたら、大会で勝ち残っていくには、やはりそういう基礎的な部分+アルファな部分が大切になるそうです。ロボットの状況判断やハマった時の復帰方法などなどが個性や創意工夫が発揮される場所がたくさんあるんでしょうね。

ロボットのスピードを出しすぎても、センサーがボールを認識できなくなってしまう場合があるそうです。

難しい!ですが、自分でやってみたら凄く楽しそうです。

授賞式の様子。ロボカップジュニア東近江ノード大会(ビギナーズ)の優勝者は、田中製作所。さんでした。

おめでとう!!

最後に記念撮影しました。みんな頑張りました~。

初めて大会に参加する子から、何度目かの子まで、これまで頑張ってきた成果を発揮する時です。

受付を済ませて「車検」を受けています。

ここでロボットの大きさや、変形しないか(パーツが固定されてないなど)etcをチェックされます。

車検がすんだロボットを撮影させてもらいました。「車検済」のシールが貼ってあります。

開会式の様子。ルール説明や司会進行はココロボサポーターの大学生がしてくださいました

閉会式のあとは、試合開始までロボットの調整タイム。みんな最後の仕上げを頑張っていました!

閉会式のあとは、試合開始までロボットの調整タイム。みんな最後の仕上げを頑張っていました!

ロボカップジュニア。試合時間になったら誰かが呼びに来てくれるわけではないので、自分たちできちんと時間を管理しなければなりません。遅刻したら失点します。今回のノード大会だと、試合場所と調整場所はすぐ近くですが、大会が進むにつれて試合会場が遠い場合もあるので、自分が出場する試合の場所と時間をしっかり確認しておくのが大事、というのが経験者の弁です。

戦いが始まりました!

予選はリーグ形式で各チーム総当たりで戦っていきます。

攻撃側がボールに近い黒丸の中にロボットを置けます。守備側は黒丸の外にロボットを配置します。ロボットの置き方はチームによって異なり、2台を縦に並べる所もあれば、横に並べるチームもありました。

実際の試合の様子です。

試合が始まったら、ロボットに触れるのは審判だけです。ロボットが硬直状況に陥ったり、故障したりしたら審判の判断でボールやロボットの位置を変えたりしてくれます。

試合を見ていて、プログラミングしたロボットにサッカーをさせて勝敗を決するというのが不思議だなぁーと改めて思いました。「ボールを確認する」「ボールに対して回り込む」などのサッカーをする上での基礎的なプログラミングが一番大切なのは分かるのですが、そこからさらに「相手に勝つ」という要素が入るとなると、一体どんな風に何をプログラミングしているのか私には皆目見当がつきません

本部席の様子。本部席でタイムキーパーをしているサポーターのお兄さんに興味津々のキッズたち。

ココロボの先生やサポーターの方にお聞きしたら、大会で勝ち残っていくには、やはりそういう基礎的な部分+アルファな部分が大切になるそうです。ロボットの状況判断やハマった時の復帰方法などなどが個性や創意工夫が発揮される場所がたくさんあるんでしょうね。

ロボットのスピードを出しすぎても、センサーがボールを認識できなくなってしまう場合があるそうです。

難しい!ですが、自分でやってみたら凄く楽しそうです。

授賞式の様子。ロボカップジュニア東近江ノード大会(ビギナーズ)の優勝者は、田中製作所。さんでした。

おめでとう!!

最後に記念撮影しました。みんな頑張りました~。

ロボカップジュニア東近江ノード大会(オープン・ライトウェイト)

本日、探検の殿堂でロボカップジュニアの東近江ノード大会(オープンとライトウェイト)が開催されました!

ロボカップジュニアの公式サイトはこちら↓

http://www.robocupjunior.jp/index.html

ロボカップジュニアとは、子ども達の好奇心や探求心を引き出し挑戦できる3種類の競技テーマ(サッカーリーグ、レスキューリーグ、OnStageリーグ)があり、誰でも参加できる大会です。ロボットの設計製作を通じて、基礎的な能力だけでなく、協調性や他人と協力することの大切さを学ぶことを目的としています。全国各地でノード大会(地区予選)が行われ、そこで勝ち抜いたチームがブロック大会へと進みます。

というわけで、探検の殿堂で東近江ノード大会・サッカーリーグが行われたのです。

サッカーリーグでは、使用するロボットの重さによってクラスが分かれています。色々な部品や機能が増えるほど、ロボットは強力になっていくので、重量でクラスを分けているようです)

受付を死守していた関係で途中からになったのですがオープン・ライトウェイトの東近江ノード大会の様子をご紹介したいと思います。

絶賛試合中のところをお邪魔しました。こちらはライトウェイト級の試合。競技に使うロボットは自軍2機、相手軍2機の計4機。2人で1チームです。

オープンとライトウェイトでは、写真の通り背の高いサッカーコートを使います。サッカーリーグはクラス別で使うコートが異なり、それとともにルールも変わってくるそうです。コートに書かれている白い白線からロボットやボールが飛び出したら、審判がボールを白線内部に戻したりしていました。

※私は人間がやるサッカースすらちゃんとルールを知っているとは言い難い人間です。

試合が始まる直前まで、真剣な表情でロボットを調整する子どもたち。

他の子どもたちも、ギリギリまでロボットを調整しています。

何のトラブルもなく試合を迎えられたら良いのですが、そうは問屋が卸さない。

いくつかのチームはロボット(のセンサー?)が上手く動かなくなったりして、何とか動かそうと焦りながらも色々試したり努力していました。

オープンの試合。オープンも二人一組ですが、使うロボットは1機のようです。サッカーのボールも、赤い光を出す球体ではなく、オレンジ色の普通のボールを使っています。余談ですが、↑の二人は、初めてロボットを扱う子どもたちがプログラミングを学ぶ「科学探検隊ココロボ」で、みんなのお兄さん役としてサポートに入ってくれていた子たちです。

なんのかんのとありつつも、試合は終了。閉会式を迎えました。

みんな頑張りました

大会である以上、勝った負けたがあるわけです。

参加者の一人に大会の感想を聞いてみたら「ぼろ負けやった…」と一言。

しかし、大会を見ていた私はこう思いました。

「勝ち負けよりも、迫りくる時間内に、なんとか課題を解決する経験を積んでいるのが素晴らしい!」って

時間がない!焦る!どうしよう!!という強いストレスがかかった状況で、諦めずに本来の能力を発揮することは非常に難しいことだと思います。

傍から見ていると、子どもたちのロボットそのものよりも、子どもたちがどんなふうに問題や精神的な焦りに対処しているかの方に私は注目してしまったのでした。

(勝ち負けも大事だよ~~と言われそうですが汗)

ロボカップジュニアはそういう訓練や経験を積む場としても優れているのかもしれません。

みんな、お疲れさま!

12月2日には探検の殿堂で、ビギナーズの東近江ノード大会も行われます!

ロボカップジュニアの公式サイトはこちら↓

http://www.robocupjunior.jp/index.html

ロボカップジュニアとは、子ども達の好奇心や探求心を引き出し挑戦できる3種類の競技テーマ(サッカーリーグ、レスキューリーグ、OnStageリーグ)があり、誰でも参加できる大会です。ロボットの設計製作を通じて、基礎的な能力だけでなく、協調性や他人と協力することの大切さを学ぶことを目的としています。全国各地でノード大会(地区予選)が行われ、そこで勝ち抜いたチームがブロック大会へと進みます。

というわけで、探検の殿堂で東近江ノード大会・サッカーリーグが行われたのです。

サッカーリーグでは、使用するロボットの重さによってクラスが分かれています。色々な部品や機能が増えるほど、ロボットは強力になっていくので、重量でクラスを分けているようです)

受付を死守していた関係で途中からになったのですがオープン・ライトウェイトの東近江ノード大会の様子をご紹介したいと思います。

絶賛試合中のところをお邪魔しました。こちらはライトウェイト級の試合。競技に使うロボットは自軍2機、相手軍2機の計4機。2人で1チームです。

オープンとライトウェイトでは、写真の通り背の高いサッカーコートを使います。サッカーリーグはクラス別で使うコートが異なり、それとともにルールも変わってくるそうです。コートに書かれている白い白線からロボットやボールが飛び出したら、審判がボールを白線内部に戻したりしていました。

※私は人間がやるサッカースすらちゃんとルールを知っているとは言い難い人間です。

試合が始まる直前まで、真剣な表情でロボットを調整する子どもたち。

他の子どもたちも、ギリギリまでロボットを調整しています。

何のトラブルもなく試合を迎えられたら良いのですが、そうは問屋が卸さない。

いくつかのチームはロボット(のセンサー?)が上手く動かなくなったりして、何とか動かそうと焦りながらも色々試したり努力していました。

オープンの試合。オープンも二人一組ですが、使うロボットは1機のようです。サッカーのボールも、赤い光を出す球体ではなく、オレンジ色の普通のボールを使っています。余談ですが、↑の二人は、初めてロボットを扱う子どもたちがプログラミングを学ぶ「科学探検隊ココロボ」で、みんなのお兄さん役としてサポートに入ってくれていた子たちです。

なんのかんのとありつつも、試合は終了。閉会式を迎えました。

みんな頑張りました

大会である以上、勝った負けたがあるわけです。

参加者の一人に大会の感想を聞いてみたら「ぼろ負けやった…」と一言。

しかし、大会を見ていた私はこう思いました。

「勝ち負けよりも、迫りくる時間内に、なんとか課題を解決する経験を積んでいるのが素晴らしい!」って

時間がない!焦る!どうしよう!!という強いストレスがかかった状況で、諦めずに本来の能力を発揮することは非常に難しいことだと思います。

傍から見ていると、子どもたちのロボットそのものよりも、子どもたちがどんなふうに問題や精神的な焦りに対処しているかの方に私は注目してしまったのでした。

(勝ち負けも大事だよ~~と言われそうですが汗)

ロボカップジュニアはそういう訓練や経験を積む場としても優れているのかもしれません。

みんな、お疲れさま!

12月2日には探検の殿堂で、ビギナーズの東近江ノード大会も行われます!

ココロボ最終回

今年の6月からやってきた今年度のココロボ、なんと本日が最終日となりました。

あっという間でビックリ。みんなはどんな成長を遂げたのでしょうか?

今回は、前半でプログラミングや工作の最終調整をして、後半では実際にロボレーブのルールに則って競技を行いました。

いろいろな工夫をこらしてくれたみんなのロボット。

ロボレーブでは、ロボットを一度ゴールに到着させた後、もう一度スタート位置まで戻ってくるようにプログラミングする必要があります。再度スタート位置に戻ってきたら、ロボットに取り付けた箱へピンポン玉を人間の手で投入。もういちど出発し、今度は、ゴールに設置されている箱の中に、ピンポン玉をいくつ入れることができるかを競います。

ゴールまでピンポン玉を運べても、いかにスムーズに、かつこぼさずにゴールの穴に入れられるかが難しいポイントです。

最初は調子よく穴にピンポン玉が入ったのですが、なんどもロボットが前後に動くうちに穴の位置がずれて、そこからピンポン玉がこぼれてしまいます…。

実際に競技をやってみたら、人間の手でピンポン玉を箱に入れるのも意外とテクニックがいります。このチームは、ピンポン玉がこぼれないようにカバーで覆ったり、ピンポン玉を個別に入れられるケース(大きな卵パックみたいなもの)を利用しています。時間は3分しかないので、みんなの息がピッタリ合うように、何度も練習していました。

このチームは、ロボットがゴールに到着した後の動き方を箱に直接書き込んでいます。凄くいいアイデアだな~と思いました。だれが見てもやり方が分かるようにしてくれるのは優しい!当日は緊張しているし、もしもに備えた対策ですね。備えあれば憂いなしと言いますし、お守りみたいで心強い!

なつかしのフローチャート。

模擬競技なので、時間内に何度でも挑戦してもらいました。工作を改善するところもあれば、プログラミングに手を加えるところもありました。

そして!ココロボサポーターの若者たちが凄いものを作ってくれたのです!!

その名も「ピンポン玉カウンターー!!」(私が付けました)

その名の通り、ピンポン玉の数をかぞえる機械です。いくつピンポン玉が運べたのかを数えるのが大変だろうと作ってくださいました。

しかも驚くべきことにこの機械、当日に思い立って!なんと1時間で!!制作されたものです。さらに、このピンポン玉カウンターは、みんなが使っているのと同じ車型ロボットを利用して作られているんです。

箱にピンポン玉を入れたら、筒の中を通って隣の段ボール箱に移動します。その筒の出口にライントレース用に使うセンサーを取り付けてあり、そこをピンポン玉が通ったら1とカウントされ、液晶に数字が表示されます。

明らかに人が数えるより早いし、間違いもないしで大活躍でした。

お二人で製作にあたられたそうなのですが、お一人はプログラミングなどのソフト面を、もうお一人は工作などのハード面を担当されたそうです。

ほんとビックリ。子どもたちも競技そっちのけで興味津々でした笑

とにかくやってみること!

1時間という限られた時間とモノでも、必要とされるものを作る!

これこそココロボという活動で、子どもたちに伝えたいこと、西堀榮三郎さんの精神です。

それを見事に体現して、子ども達に見せてくれました。

ありがとうございます

なにゃかんやとしていたら時間が来てしまいました。

最後はココロボ活動修了書をみんなにお渡し。

ココロボガールズが手紙をくれました。ありがと~~。先生と呼ばれるようなことは何一つとしてしていませんが また遊びに来てね~~

また遊びに来てね~~ 来年サッカーに来てくれるかしらん?

来年サッカーに来てくれるかしらん?

あっという間でビックリ。みんなはどんな成長を遂げたのでしょうか?

今回は、前半でプログラミングや工作の最終調整をして、後半では実際にロボレーブのルールに則って競技を行いました。

いろいろな工夫をこらしてくれたみんなのロボット。

ロボレーブでは、ロボットを一度ゴールに到着させた後、もう一度スタート位置まで戻ってくるようにプログラミングする必要があります。再度スタート位置に戻ってきたら、ロボットに取り付けた箱へピンポン玉を人間の手で投入。もういちど出発し、今度は、ゴールに設置されている箱の中に、ピンポン玉をいくつ入れることができるかを競います。

ゴールまでピンポン玉を運べても、いかにスムーズに、かつこぼさずにゴールの穴に入れられるかが難しいポイントです。

最初は調子よく穴にピンポン玉が入ったのですが、なんどもロボットが前後に動くうちに穴の位置がずれて、そこからピンポン玉がこぼれてしまいます…。

実際に競技をやってみたら、人間の手でピンポン玉を箱に入れるのも意外とテクニックがいります。このチームは、ピンポン玉がこぼれないようにカバーで覆ったり、ピンポン玉を個別に入れられるケース(大きな卵パックみたいなもの)を利用しています。時間は3分しかないので、みんなの息がピッタリ合うように、何度も練習していました。

このチームは、ロボットがゴールに到着した後の動き方を箱に直接書き込んでいます。凄くいいアイデアだな~と思いました。だれが見てもやり方が分かるようにしてくれるのは優しい!当日は緊張しているし、もしもに備えた対策ですね。備えあれば憂いなしと言いますし、お守りみたいで心強い!

なつかしのフローチャート。

模擬競技なので、時間内に何度でも挑戦してもらいました。工作を改善するところもあれば、プログラミングに手を加えるところもありました。

そして!ココロボサポーターの若者たちが凄いものを作ってくれたのです!!

その名も「ピンポン玉カウンターー!!」(私が付けました)

その名の通り、ピンポン玉の数をかぞえる機械です。いくつピンポン玉が運べたのかを数えるのが大変だろうと作ってくださいました。

しかも驚くべきことにこの機械、当日に思い立って!なんと1時間で!!制作されたものです。さらに、このピンポン玉カウンターは、みんなが使っているのと同じ車型ロボットを利用して作られているんです。

箱にピンポン玉を入れたら、筒の中を通って隣の段ボール箱に移動します。その筒の出口にライントレース用に使うセンサーを取り付けてあり、そこをピンポン玉が通ったら1とカウントされ、液晶に数字が表示されます。

明らかに人が数えるより早いし、間違いもないしで大活躍でした。

お二人で製作にあたられたそうなのですが、お一人はプログラミングなどのソフト面を、もうお一人は工作などのハード面を担当されたそうです。

ほんとビックリ。子どもたちも競技そっちのけで興味津々でした笑

とにかくやってみること!

1時間という限られた時間とモノでも、必要とされるものを作る!

これこそココロボという活動で、子どもたちに伝えたいこと、西堀榮三郎さんの精神です。

それを見事に体現して、子ども達に見せてくれました。

ありがとうございます

なにゃかんやとしていたら時間が来てしまいました。

最後はココロボ活動修了書をみんなにお渡し。

ココロボガールズが手紙をくれました。ありがと~~。先生と呼ばれるようなことは何一つとしてしていませんが

また遊びに来てね~~

また遊びに来てね~~ 来年サッカーに来てくれるかしらん?

来年サッカーに来てくれるかしらん?【第7回】ココロボ開催しました。

ナマステ!

10月7日(日)に7回目のココロボが開催されました。前回、9月30日のココロボは台風24号のため、11月4日(日)に振り替えとなりましたので、ご注意くださいませ。

私が見られなかった前々回分のココロボで、子供たちはどんな変化を遂げたのか知るのが楽しみでした。車型ロボットでピンポン玉を運ぶロボレーブ、それぞれのチームはどんな工作・プログラムを組んでいるのでしょうか?見てみましょう…

ゴールについたらピンポン玉が落ちるようにする仕組み、多くのチームは穴を開けた段ボールを利用して押し出す形式を採用していました。しかし仕組みは様々です。こちらのチームは針金を使っていました。

ゴールにたどり着くと、これが

こうなる(予定)この仕組みが上手く作動しても、ピンポン玉がスムーズに落ちない~と苦しんでいました。

こちらは、絵を描いたりハレパネを張り付けたりが特徴的なチーム。凄く和気あいあいと楽しみながらやってくれています。

黒いのは、最新式のメモリーチップだそうです

次はココロボガールズです。

ガールズは輪ゴムと針金を使った仕組みを考えています。おじいちゃま仕込みのペンチ使い。

工作チーム・プログラミングチームと別れて作業するのが多い中、こちらは先にプログラミングに目処を付けてから、工作に取り掛かっていました。

小学生と違って運ぶピンポン玉の数が201個と多いので、箱の軽量化を重視しています。プラスチック段ボールを使い、さらに側面に穴を開けて少しでも軽くしようとしています。

ここは、実際の作業に入る前に、入れ物部分の模型を作り、それを参考に実物を作成していました!確かに模型を作ることで、仕組みが上手く動くのかなどの検証ができるし、他のチームメンバーに説明するのにも役立つしで、凄く良いなぁと私は思いました。

今回は、ロボレーブ参加2回目のチームも一緒に活動しました。さすが2回目だけあって、工作もロボットの動きもこなれてました。先輩からどんどん良いところを吸収してもらいたいものです。先輩チームもプラスチック段ボールを使っていました。高さを調節したりしているようです…

あと面白いと思ったのが、タッチセンサ部分に段ボールを付けるアイデアです。

ピンポン玉を落とす仕組みが上手く作動しなかったので、上の箱部分を作りなおしたり、設置しなおす必要があるわーと皆が考えていた時に、上を直すんじゃなくて、下のタッチセンサ部分に工夫すればいいんじゃん!という逆の思考。ハッとしました。

後半は、ロボットに箱を取り付けて試運転するチームもちらほら。

一つのアイデアが上手くいくかどうかは別としても、解決方法は人の数だけあるんだなぁというのが目に見えて分かって感心しきりです。(輪ゴム使うなんて良く考えるな~と言ったら、ガールズの一人に「大人なのに…」と呆れられました)

みんな無事に、ピンポン玉を運べるのでしょうか!?

次回ココロボは10月21日(日)開催予定です。

10月7日(日)に7回目のココロボが開催されました。前回、9月30日のココロボは台風24号のため、11月4日(日)に振り替えとなりましたので、ご注意くださいませ。

私が見られなかった前々回分のココロボで、子供たちはどんな変化を遂げたのか知るのが楽しみでした。車型ロボットでピンポン玉を運ぶロボレーブ、それぞれのチームはどんな工作・プログラムを組んでいるのでしょうか?見てみましょう…

ゴールについたらピンポン玉が落ちるようにする仕組み、多くのチームは穴を開けた段ボールを利用して押し出す形式を採用していました。しかし仕組みは様々です。こちらのチームは針金を使っていました。

ゴールにたどり着くと、これが

こうなる(予定)この仕組みが上手く作動しても、ピンポン玉がスムーズに落ちない~と苦しんでいました。

こちらは、絵を描いたりハレパネを張り付けたりが特徴的なチーム。凄く和気あいあいと楽しみながらやってくれています。

黒いのは、最新式のメモリーチップだそうです

次はココロボガールズです。

ガールズは輪ゴムと針金を使った仕組みを考えています。おじいちゃま仕込みのペンチ使い。

工作チーム・プログラミングチームと別れて作業するのが多い中、こちらは先にプログラミングに目処を付けてから、工作に取り掛かっていました。

小学生と違って運ぶピンポン玉の数が201個と多いので、箱の軽量化を重視しています。プラスチック段ボールを使い、さらに側面に穴を開けて少しでも軽くしようとしています。

ここは、実際の作業に入る前に、入れ物部分の模型を作り、それを参考に実物を作成していました!確かに模型を作ることで、仕組みが上手く動くのかなどの検証ができるし、他のチームメンバーに説明するのにも役立つしで、凄く良いなぁと私は思いました。

今回は、ロボレーブ参加2回目のチームも一緒に活動しました。さすが2回目だけあって、工作もロボットの動きもこなれてました。先輩からどんどん良いところを吸収してもらいたいものです。先輩チームもプラスチック段ボールを使っていました。高さを調節したりしているようです…

あと面白いと思ったのが、タッチセンサ部分に段ボールを付けるアイデアです。

ピンポン玉を落とす仕組みが上手く作動しなかったので、上の箱部分を作りなおしたり、設置しなおす必要があるわーと皆が考えていた時に、上を直すんじゃなくて、下のタッチセンサ部分に工夫すればいいんじゃん!という逆の思考。ハッとしました。

後半は、ロボットに箱を取り付けて試運転するチームもちらほら。

一つのアイデアが上手くいくかどうかは別としても、解決方法は人の数だけあるんだなぁというのが目に見えて分かって感心しきりです。(輪ゴム使うなんて良く考えるな~と言ったら、ガールズの一人に「大人なのに…」と呆れられました)

みんな無事に、ピンポン玉を運べるのでしょうか!?

次回ココロボは10月21日(日)開催予定です。

【第6回】ココロボ開催しました。

9月16日(日)に6回目のココロボが開催されました。

最近、次の展示準備などでドタバタしていて、なかなかブログを更新できていません

前回から約1か月ほど経過しています。みんな内容は覚えているのでしょうか…?

と こ ろ が

実はわたし、今回、出勤人数などの関係でずっと事務所におりまして…内容をお知らせするどころか、写真すら撮影できていません。NO PHOTOです。

こりゃ6回目のレポートは欠番かな!と思っていたところ、保護者さまが私に内容をお知らせしてくださったのです涙涙涙

本当にありがとうございます!!

という訳で、今回は第6回ココロボ~想像編~をお届けします。

前回から引き続きロボレーブの準備をされたそう。

今年の11月9日~11日にかけて石川県の加賀で行われるロボレーブ大会に参加する場合は、参加者だけでチームを編成する必要があります。

参加締め切りは9月28日(金)!もうあまり時間がないので、チーム編成も確定していかなければなりません。

子どもたちは、チーム内で工作担当・プログラミング担当など役割分担を決めて作業を進めているそうです。私はそれを聞いて、2つのことを思いました。

1つは、工作かプログラミングか、自分はどちらが好き・得意なのかを知るきっかけになるだろうな、ということ。

もう1つは、たとえ自分のやりたい方が出来なくても、チーム全体のために頑張る経験ができるだろうな、という2つです。

特に後者のほうは、大人にも必要とされるけど、なかなか出来ないことではないでしょうか?「あっちのほうがやりたいのに…」と思うことがあっても、自分に課せられた役割のなかで、得意なことや能力を活かしてチーム全体の成果になるような貢献を残す。

それを続けていたら、いつか回りまわって、結果的に自分の得にもなるはずです。

西堀さんや近江商人もそう言ってます!(な~んて)

次回、一体子供たちがどんなものを作ったのかを見るのがとても楽しみです。

保護者の方ともお話していたのですが、子どもたちはアイデアを出して、それを形にするのが早い!!これは自分も見習わなくてはならないと思うところです。

もし自分がココロボに参加していても、あ~でもない・こ~でもない・このアイデアどうだろ?一回ネットで参考例を検索してみるかぁ!(←一番ダメなとこ)とグダグダグダグダ悩んで、作業に取り掛かろうと思ったら時間が来て次回に(そしてまた余計な知識を探してグダる)という未来しか見えません。

子供たちには、毎回メッセージカードを渡して、その日の感想を書いてもらっています。見るのが密かな楽しみです。今回、とっても素敵な文章を書いてくれた子がいるのでご紹介します。(日付が8月になってますが、今回の分なはず…)

とてもむずかしいけど なにかいやにならない。

読んだ瞬間、わたしの胸に飛びこんできました。

ありがとう、S.Sくん!

先日、探検の殿堂横に設営されてあるアンテナの向きが変更されました。ぜひ動画でごらんください。

アンテナってこんな風に動くんだ!と衝撃でした。

このアンテナを動かして、一体なにをするのか?はまた次回に〜

最近、次の展示準備などでドタバタしていて、なかなかブログを更新できていません

前回から約1か月ほど経過しています。みんな内容は覚えているのでしょうか…?

と こ ろ が

実はわたし、今回、出勤人数などの関係でずっと事務所におりまして…内容をお知らせするどころか、写真すら撮影できていません。NO PHOTOです。

こりゃ6回目のレポートは欠番かな!と思っていたところ、保護者さまが私に内容をお知らせしてくださったのです涙涙涙

本当にありがとうございます!!

という訳で、今回は第6回ココロボ~想像編~をお届けします。

前回から引き続きロボレーブの準備をされたそう。

今年の11月9日~11日にかけて石川県の加賀で行われるロボレーブ大会に参加する場合は、参加者だけでチームを編成する必要があります。

参加締め切りは9月28日(金)!もうあまり時間がないので、チーム編成も確定していかなければなりません。

子どもたちは、チーム内で工作担当・プログラミング担当など役割分担を決めて作業を進めているそうです。私はそれを聞いて、2つのことを思いました。

1つは、工作かプログラミングか、自分はどちらが好き・得意なのかを知るきっかけになるだろうな、ということ。

もう1つは、たとえ自分のやりたい方が出来なくても、チーム全体のために頑張る経験ができるだろうな、という2つです。

特に後者のほうは、大人にも必要とされるけど、なかなか出来ないことではないでしょうか?「あっちのほうがやりたいのに…」と思うことがあっても、自分に課せられた役割のなかで、得意なことや能力を活かしてチーム全体の成果になるような貢献を残す。

それを続けていたら、いつか回りまわって、結果的に自分の得にもなるはずです。

西堀さんや近江商人もそう言ってます!(な~んて)

次回、一体子供たちがどんなものを作ったのかを見るのがとても楽しみです。

保護者の方ともお話していたのですが、子どもたちはアイデアを出して、それを形にするのが早い!!これは自分も見習わなくてはならないと思うところです。

もし自分がココロボに参加していても、あ~でもない・こ~でもない・このアイデアどうだろ?一回ネットで参考例を検索してみるかぁ!(←一番ダメなとこ)とグダグダグダグダ悩んで、作業に取り掛かろうと思ったら時間が来て次回に(そしてまた余計な知識を探してグダる)という未来しか見えません。

子供たちには、毎回メッセージカードを渡して、その日の感想を書いてもらっています。見るのが密かな楽しみです。今回、とっても素敵な文章を書いてくれた子がいるのでご紹介します。(日付が8月になってますが、今回の分なはず…)

とてもむずかしいけど なにかいやにならない。

読んだ瞬間、わたしの胸に飛びこんできました。

ありがとう、S.Sくん!

先日、探検の殿堂横に設営されてあるアンテナの向きが変更されました。ぜひ動画でごらんください。

アンテナってこんな風に動くんだ!と衝撃でした。

このアンテナを動かして、一体なにをするのか?はまた次回に〜

【第5回目】ココロボ開催

8月19日(日曜日)に第5回目のココロボが開催されました。

JARE杯も終わりましたが、今度は新たな目標である

。. .。.:*・゜゚・*。. .。.:*・゜゚・*。. .。.:*・゜゚・*。.:*・゜゚・*

。. .。.:*・゜゚・*。. .。.:*・゜゚・*。. .。.:*・゜゚・*。.:*・゜゚・*

まずは、昨年、探検の殿堂から加賀ロボレーブ国際大会に参加した時の様子を見てもらいます。

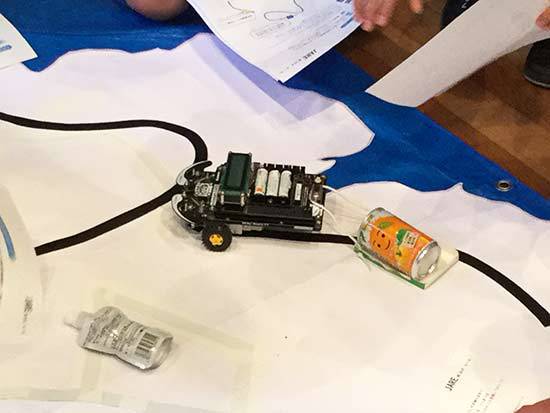

ロボレーブは、車型ロボットをライントレースで走らせて、ゴールにピンポン玉を運ぶ競技です。

こんな流れです↓↓↓

●車型ロボットの上に土台と容器を備え付けます。

●そして、その容器の中にピンポン玉を入れます。

●ロボットをライントレースで走らせます。

●ゴールには穴があいた入れ物が置いてあります。ゴールにたどり着いたら、穴の中にピンポン玉を入れます。

競技中の人間は、ロボットの容器にピンポン玉を入れることと、ゴールにたどり着いたロボットを再度スタート地点に戻す以外のことはしません。

石川県で、今年の11月9日(金)~11月11日(日)の間、加賀ロボレーブ国際大会が開かれます。探検の殿堂でも、希望者はこの国際大会に参加していただきます!!

(ちなみに、なぜこの時期に大会が開催されるかというと、石川県でカニ漁が解禁されるからだそうですよ。)

ロボレーブは、2~3人のチームで行うので、会場のレイアウトも前回までと変わっています。

最初に、車型ロボットに土台を取り付けます。この白い板のうえに、段ボールで作った容器を固定するというわけです。

みんな、段ボールの容器づくりに真剣。(手前の子はうなだれているわけではありません)

このロボレーブ、私が内容を聞いてびっくりしたのが

ゴールまでは、中身のピンポン玉をこぼさずに運ぶ。

ゴールについたら、ゴールの穴にピンポン玉を入れる。

(その間、人間はなにもしない)

ということです。どういうことでしょう。自動ドアですか?

子どもたちは、段ボールや型紙、針金などの材料を使って色々な仕組みを考えてくれました。

ごらんください…。

今回のロボレーブでは、容器を含めた大きさ(㎤)が決まっています。ちゃんと図りますよ~。ロボットの重心を前に持ってくるのか、後ろに持ってくるのかも悩みどころですね。

さらに、今回は学年によって運ぶピンポン玉の数が決まっています。自分たちが運ぶピンポン玉の量はこれくらい。なのであんまり大きかったり深かったりする段ボールは切ったりする必要があります。

中身を斜めにしたり…、針金を使ったり…

穴が開いているだけでは、摩擦でピンポン玉はスムーズに落ちません。せっかくゴールに辿りついても、ピンポン玉が穴に落ちていかなかったら意味がありません。

手で持っている段ボールの片側に穴が開いてあります。ゴールにタッチすることで、段ボールが押されて穴が開き、ピンポン玉が落ちる!

この「押し出し案」はいくつかのチームも考えていました。ただ、段ボールの強度だと、押し出しが上手くいかなかったり、曲がったりしちゃったり…。

段ボールの代わりに、糸やストローを使う手もあるのかも!?

違う材料を使うのか、それとも全然違う解決法を考えだすのか。これからが本当に楽しみです!!

自分たちが現在持っている知識と経験でなんとか解決法を生み出そうと試行錯誤や工夫を重ねる子供たちが素晴らしいなぁと私は感動していました。ほんとうに上手いこと考えるなぁ~~と感心しきりです。

ココロボガールズです。

私は何枚も写真を撮影させていただいているのですが、ポーズをとってくれるのは(今のところ)ココロボガールズだけです。

みんな頑張れ~~

JARE杯も終わりましたが、今度は新たな目標である

。. .。.:*・゜゚・*。. .。.:*・゜゚・*。. .。.:*・゜゚・*。.:*・゜゚・*

ロボレーブに挑戦します!!

。. .。.:*・゜゚・*。. .。.:*・゜゚・*。. .。.:*・゜゚・*。.:*・゜゚・*

まずは、昨年、探検の殿堂から加賀ロボレーブ国際大会に参加した時の様子を見てもらいます。

ロボレーブは、車型ロボットをライントレースで走らせて、ゴールにピンポン玉を運ぶ競技です。

こんな流れです↓↓↓

●車型ロボットの上に土台と容器を備え付けます。

●そして、その容器の中にピンポン玉を入れます。

●ロボットをライントレースで走らせます。

●ゴールには穴があいた入れ物が置いてあります。ゴールにたどり着いたら、穴の中にピンポン玉を入れます。

競技中の人間は、ロボットの容器にピンポン玉を入れることと、ゴールにたどり着いたロボットを再度スタート地点に戻す以外のことはしません。

石川県で、今年の11月9日(金)~11月11日(日)の間、加賀ロボレーブ国際大会が開かれます。探検の殿堂でも、希望者はこの国際大会に参加していただきます!!

(ちなみに、なぜこの時期に大会が開催されるかというと、石川県でカニ漁が解禁されるからだそうですよ。)

ロボレーブは、2~3人のチームで行うので、会場のレイアウトも前回までと変わっています。

最初に、車型ロボットに土台を取り付けます。この白い板のうえに、段ボールで作った容器を固定するというわけです。

みんな、段ボールの容器づくりに真剣。(手前の子はうなだれているわけではありません)

このロボレーブ、私が内容を聞いてびっくりしたのが

ゴールまでは、中身のピンポン玉をこぼさずに運ぶ。

ゴールについたら、ゴールの穴にピンポン玉を入れる。

(その間、人間はなにもしない)

ということです。どういうことでしょう。自動ドアですか?

子どもたちは、段ボールや型紙、針金などの材料を使って色々な仕組みを考えてくれました。

ごらんください…。

今回のロボレーブでは、容器を含めた大きさ(㎤)が決まっています。ちゃんと図りますよ~。ロボットの重心を前に持ってくるのか、後ろに持ってくるのかも悩みどころですね。

さらに、今回は学年によって運ぶピンポン玉の数が決まっています。自分たちが運ぶピンポン玉の量はこれくらい。なのであんまり大きかったり深かったりする段ボールは切ったりする必要があります。

中身を斜めにしたり…、針金を使ったり…

穴が開いているだけでは、摩擦でピンポン玉はスムーズに落ちません。せっかくゴールに辿りついても、ピンポン玉が穴に落ちていかなかったら意味がありません。

手で持っている段ボールの片側に穴が開いてあります。ゴールにタッチすることで、段ボールが押されて穴が開き、ピンポン玉が落ちる!

この「押し出し案」はいくつかのチームも考えていました。ただ、段ボールの強度だと、押し出しが上手くいかなかったり、曲がったりしちゃったり…。

段ボールの代わりに、糸やストローを使う手もあるのかも!?

違う材料を使うのか、それとも全然違う解決法を考えだすのか。これからが本当に楽しみです!!

自分たちが現在持っている知識と経験でなんとか解決法を生み出そうと試行錯誤や工夫を重ねる子供たちが素晴らしいなぁと私は感動していました。ほんとうに上手いこと考えるなぁ~~と感心しきりです。

ココロボガールズです。

私は何枚も写真を撮影させていただいているのですが、ポーズをとってくれるのは(今のところ)ココロボガールズだけです。

みんな頑張れ~~

2018JARE杯&「サイエンスカフェ南極料理人」を開催しました。

7月29日(日)に探検の殿堂でロボット競技会のJARE杯とサイエンスカフェ「南極料理人 諦めきれるならそれは夢ではない」が開催されました。たくさんのご参加、ありがとうございました。イベントの様子をご紹介します。

(実は、私はやむをえない事情で参加できませんでした涙 なので細かいところがフワ~っとしていますが、ご了承ください。)

28日は自主練習日でした。とうとうこれまでのプログラミングの成果を見せる時が来ました。

ちなみに、JARE杯開催にあたり、現在南極で越冬中の第59次南極地域観測隊からの特別メッセージもいただきました!第59次隊のみなさま、素敵なメッセージとお写真をありがとうございました。

みんな上手く走れるかな!?

南極料理人の渡貫淳子(わたぬきじゅんこ)さんも、JARE杯を見学してくださいました。

実は、ただ見学しているだけではなくて、だれが「渡貫賞」をゲットするに相応しいかも審査されていたのです…!!

JARE杯の後は、サイエンスカフェ「南極料理人 諦めきれるならそれは夢ではない」を開催しました。南極料理人・渡貫さんから、南極での食の工夫や、渡貫さんが南極への夢を諦めなかった原動力などについて直接お話をしてくださいました。

とても気になるワードですよ、これは…。やっぱり閉鎖された環境での人間関係は気になりますよね。聞きたかった…、無念です。

西堀さんのお話も出てきたようです。

いよいよJARE杯の結果発表&表彰式です。午前の部、午後の部の上位入賞者と優勝者が決まりました~!!やったね。おめでとう!

左にあるのはお菓子タワー、こちらも進呈します 。

。

さらに!!渡貫賞(渡貫さんがピンときたロボットに与える賞)の受賞者には、ここでしか食べられない!!南極料理人・渡貫さん手づくり!!!!!デラックスかき氷(南極風)をプレゼント。

南極条約に加盟している国々の旗と、渡貫さん手づくりクッキー(ペンギンと人の形ですよ~)、写真では見えにくいですが青いタピオカが表面に散らしてあります。いいなぁ~、どんな味がしたんだろう?

南極条約に加盟している国々の旗と、渡貫さん手づくりクッキー(ペンギンと人の形ですよ~)、写真では見えにくいですが青いタピオカが表面に散らしてあります。いいなぁ~、どんな味がしたんだろう?

当日はお天気のこともあり「イベントやれるかな~汗」とみんなで話しておりましたが、無事に開催できて良かったです。

遠いところから探検の殿堂にお越しくださり、貴重なお話しだけでなく特製かき氷まで作ってくださった渡貫さん。

JARE杯に参加してくれた子どもたちと保護者のみなさま。

当日、お越しくださいました来館者のみなさま。

そして、イベントにご協力いただいたサポーターのみなさま。

本当にありがとうございました。

(実は、私はやむをえない事情で参加できませんでした涙 なので細かいところがフワ~っとしていますが、ご了承ください。)

28日は自主練習日でした。とうとうこれまでのプログラミングの成果を見せる時が来ました。

ちなみに、JARE杯開催にあたり、現在南極で越冬中の第59次南極地域観測隊からの特別メッセージもいただきました!第59次隊のみなさま、素敵なメッセージとお写真をありがとうございました。

みんな上手く走れるかな!?

南極料理人の渡貫淳子(わたぬきじゅんこ)さんも、JARE杯を見学してくださいました。

実は、ただ見学しているだけではなくて、だれが「渡貫賞」をゲットするに相応しいかも審査されていたのです…!!

JARE杯の後は、サイエンスカフェ「南極料理人 諦めきれるならそれは夢ではない」を開催しました。南極料理人・渡貫さんから、南極での食の工夫や、渡貫さんが南極への夢を諦めなかった原動力などについて直接お話をしてくださいました。

とても気になるワードですよ、これは…。やっぱり閉鎖された環境での人間関係は気になりますよね。聞きたかった…、無念です。

西堀さんのお話も出てきたようです。

いよいよJARE杯の結果発表&表彰式です。午前の部、午後の部の上位入賞者と優勝者が決まりました~!!やったね。おめでとう!

左にあるのはお菓子タワー、こちらも進呈します

。

。

さらに!!渡貫賞(渡貫さんがピンときたロボットに与える賞)の受賞者には、ここでしか食べられない!!南極料理人・渡貫さん手づくり!!!!!デラックスかき氷(南極風)をプレゼント。

南極条約に加盟している国々の旗と、渡貫さん手づくりクッキー(ペンギンと人の形ですよ~)、写真では見えにくいですが青いタピオカが表面に散らしてあります。いいなぁ~、どんな味がしたんだろう?

南極条約に加盟している国々の旗と、渡貫さん手づくりクッキー(ペンギンと人の形ですよ~)、写真では見えにくいですが青いタピオカが表面に散らしてあります。いいなぁ~、どんな味がしたんだろう?

当日はお天気のこともあり「イベントやれるかな~汗」とみんなで話しておりましたが、無事に開催できて良かったです。

遠いところから探検の殿堂にお越しくださり、貴重なお話しだけでなく特製かき氷まで作ってくださった渡貫さん。

JARE杯に参加してくれた子どもたちと保護者のみなさま。

当日、お越しくださいました来館者のみなさま。

そして、イベントにご協力いただいたサポーターのみなさま。

本当にありがとうございました。

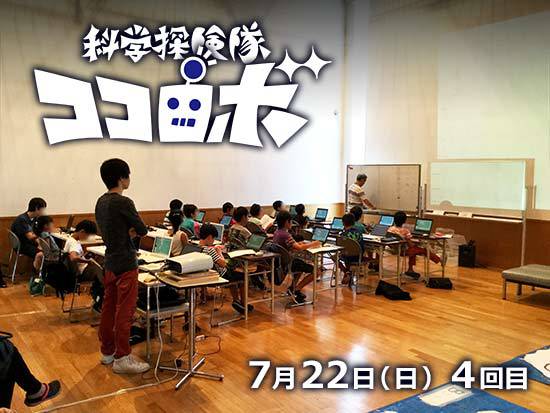

ココロボ4回目が開催されました。

22日に開催されたココロボ4回目の様子を紹介します。

7月29日(日)の探検の殿堂内部競技会JARE杯に向けて、みんな頑張っています!

午前の部のみんなは今回↓に挑戦しました。

.:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:.

●前回のおさらい

●タッチセンサーを使う

●車型ロボットにソリをつけて実際にお菓子を引かせる

.:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:..:*゚..:。:..:*゚:.。:.

まず最初はおさらいから。

前回の終わりに先生から教えてもらった、「車型ロボットの左右のセンサーがどちらも黒色だった場合」の動きをロボットにプログラミングします。このプログラムを追加して、前回の難所ポイントをクリアできるか試しました。

コースを回れるようになったら、次はロボットのタッチセンサーを使います!

ロボットが石の置いてある場所に到着したら、ロボットのタッチセンサーが「何かに当たったぞ?」と反応して3秒停止、その間にお菓子を載せたソリをロボットに引っ掛けます。そして来た道を戻る!

時間は3分間。得点の取り方には2種類あります。

(1) 180秒(3分)ーゴールまでかかった秒数=得点

(2) 運べたお菓子の重さ

ゴールまでの速さをとるか、お菓子の重さをとるか。どちらを取るかは子どもたち次第です。

悩ましいのは、お菓子を載せたソリを引かせると帰り道をコースアウトしてしまう場合があること。

重りを載せたソリを引くと、ロボットの速さが変わってしまうからです。

子どもたちは何度も数値を変えたりして試していました。

後半はひたすら練習。ゴールまでの時間を測る子もいました。

JARE杯の前日28日(土曜日)には、自主練習日も設けています。

10:00~16:00まで。事前申し込みも必要ないので、練習したい子は気軽にお越しください。

次回はいよいよJARE杯!!