西堀榮三郎と伊吹山

滋賀県の最高峰・伊吹山。

去る11月に、標高1,377メートルを誇るこの山に登ってきました。

なぜ突然登山に目覚めたのか?

それは、中学生時代の西堀榮三郎らも1919(大正8)年の4月に伊吹山に登っているから。探検の殿堂は、生誕120年を迎える今西錦司(来年2022年)や西堀榮三郎(再来年2023年)の企画展を控えており、彼ら登山における足跡や組織運営について絶賛調査中というわけ。

ということで、伊吹山調査の様子を簡単にお届けします。

伊吹山の登頂付近から。

伊吹山の登頂付近から。

登山家としての西堀や今西を語る時、ヒマラヤでの活躍が取り上げられることが多いですが、彼らの登山は京都の北山や滋賀の鈴鹿山脈から始まりました。中学・高校生だった彼らが過ごした関西近郊の山々は、登山の経験を積む場所だけでなく、遥かヒマラヤにまで挑める組織が形成されていく土壌ともなりました。

まだ京都府立第一中学校(通称・京一中)の生徒だった16歳の西堀らも1919(大正19)年に伊吹山に登頂しました。当時の京一中では、自身も山男だった先生が赴任してきたことで登山の気運が高まっていました。年に二回ほど、先生は何人かの生徒を引率して中部地方への登山旅行に出かけました。

そうした活動がきっかけで、京一中に山岳部が誕生。最初は先生による活動でしたが、次第に生徒主体の部へと変化していきました。山岳部に所属していた西堀や今西らは「青葉会」を結成し、先生による引率以外でも、自発的に登山計画を立て、身近な山に踏み入っていったのです。

ちなみに冒頭で「伊吹山に登った」と言いましたが。嘘です。

ちなみに冒頭で「伊吹山に登った」と言いましたが。嘘です。

伊吹山には車で標高約700メートルまで登れるドライブウェイがあり、それを使いました。(※現在は冬季休業中)つまり私が登ったのは677メートルです。

当日は天気にも恵まれ絶好の撮影日和!

上向きの機嫌で車から降りた瞬間

なんか………寒い!!

風がすげー冷たい!!

はっきり言って、あまり登山に興味がなく生きてきたので、山に登るときはきちんとした服装を揃えた方が良いという考えがありませんでした。なぜ上着すら持ってこなかったのか。完全なる普段着、事務所にいるような服装で来た私。

ふと横のボスを見たら、ちゃんとそれっぽい服装をして上着も別に用意してる……

ドライブウェイの駐車場から山頂部分までは、傾斜もゆるく、登山路もきちんと整備されていたので、ふだんから運動不足の私でも問題なく歩くことができました。私が登った日は本当に天気が良く、あまり風が強く吹くことも無かったことと、登っている内に体が温まってきたこともあり、寒さに堪えることは無かったのですが、もし皆さんが車で行かれる際には、防寒・防風対策はしっかりすることオススメします。

昨今の伊吹山は増えすぎたシカによる植物の獣害被害に悩まされており、いたるところでシカガードが設置されていました。

雲が近い!

雲が近い!

伊吹山から見る滋賀県の北東は山、山、山…。山が広がっています。素人の私には見分けが付かないのですが、きちんと凸ごとに名前がついていてスゴイな~と思いました。

ドライブウェイからの道は伊吹山の北側にありますが、一般の登山道は琵琶湖に面した南側(?)にあります。南側は周りに高い山も無いので、登山中も非常に素晴らしい眺めが楽しめるようです。伊吹山は夜間登山の山としても有名だそうです。

登山道を登って山頂付近にたどり着くと、正面に建物が見えます。この建物が立っている場所には、かつて登山者たちが避難するための石室がありました。登山者のための石室を建てたのが、東近江市の近江商人・藤井彦四郎さんです。

手元にある『写真でふりかえる伊吹山物語ー神の山とあゆむ上野人ー』(発行:米原市上野区)によると、1918(大正7)年に「伊吹山帳に登山者の安全を図るため篤志家五個荘村藤井彦四郎氏 石室を建設して寄贈(平成3年老朽化で解体)」とあります。

建物の入り口付近の石碑

建物の入り口付近の石碑

我々が伊吹山に登った時は、まだこの石室が建設された詳しい年月を把握しておらず「う~~ん、西堀さんたちが登った当時はまだ石室は建設途中だったのかなぁ?」などと推測しながら写真撮影していたのですが、彼らが登頂した1919(大正8)年4月には、とっくに彦四郎さんによる石室があったようです。なんてこったい

ちなみに、石室を建てた藤井彦四郎さんのお兄さんの善助さんも商人として大成功をおさめ、1921年(大正10年)には大津に私設の「藤井天文台」を建てました。その藤井天文台で、京一中卒業後に受験に失敗し浪人生となった西堀さんが天文学について学ぶ…、という繋がりと面識があったりします。

山頂の日本武尊(やまとたけるのみこと)の像

山頂の日本武尊(やまとたけるのみこと)の像

南弥勒菩薩像。

南弥勒菩薩像。

伊吹山の山頂には、いろいろな像があるのですが、上の写真の二体の像は大正元年に山頂に建立されたそうなので、西堀さんたちも間違いなく同じものを見ています。お参りしたかな?

そして……

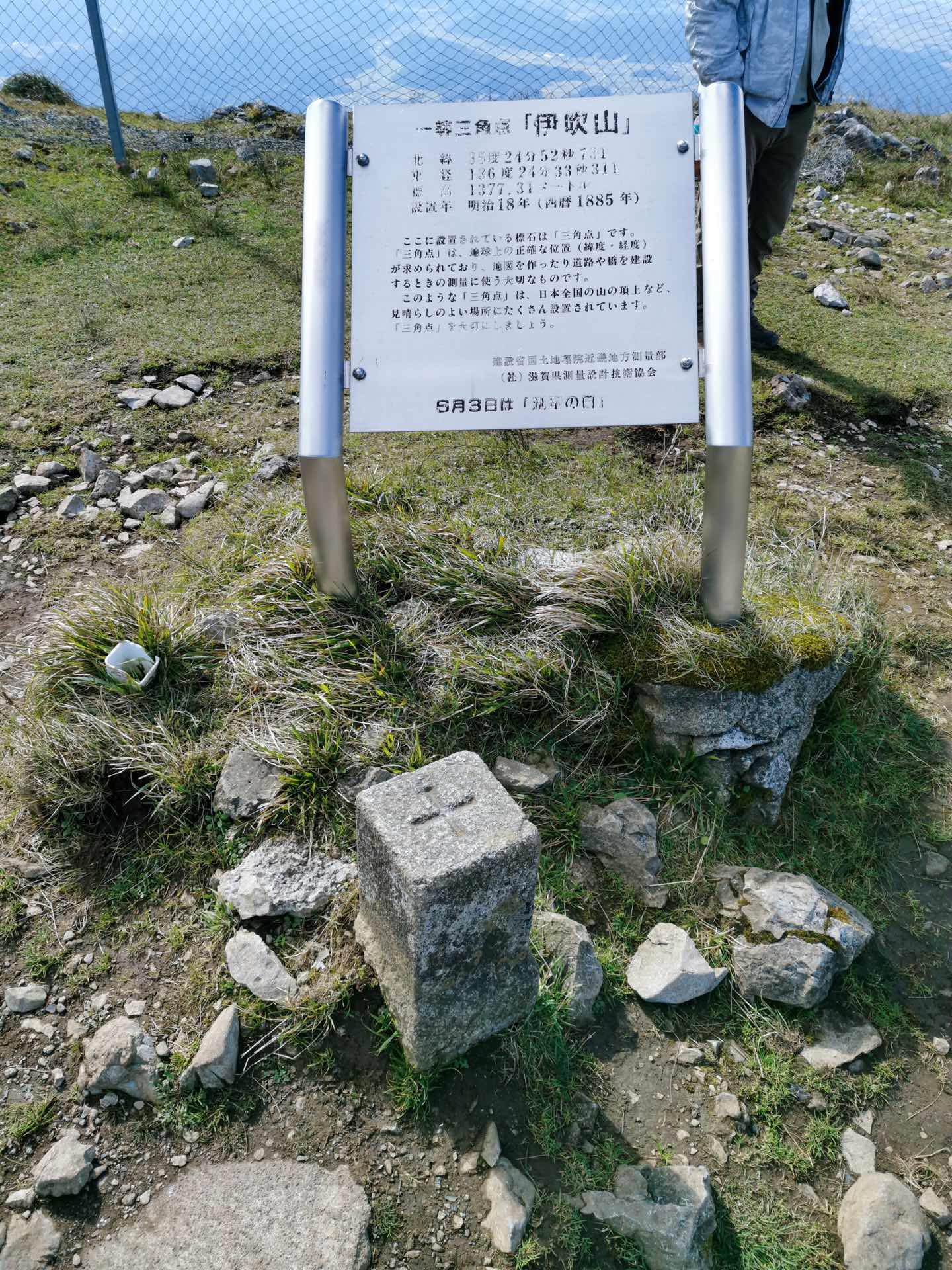

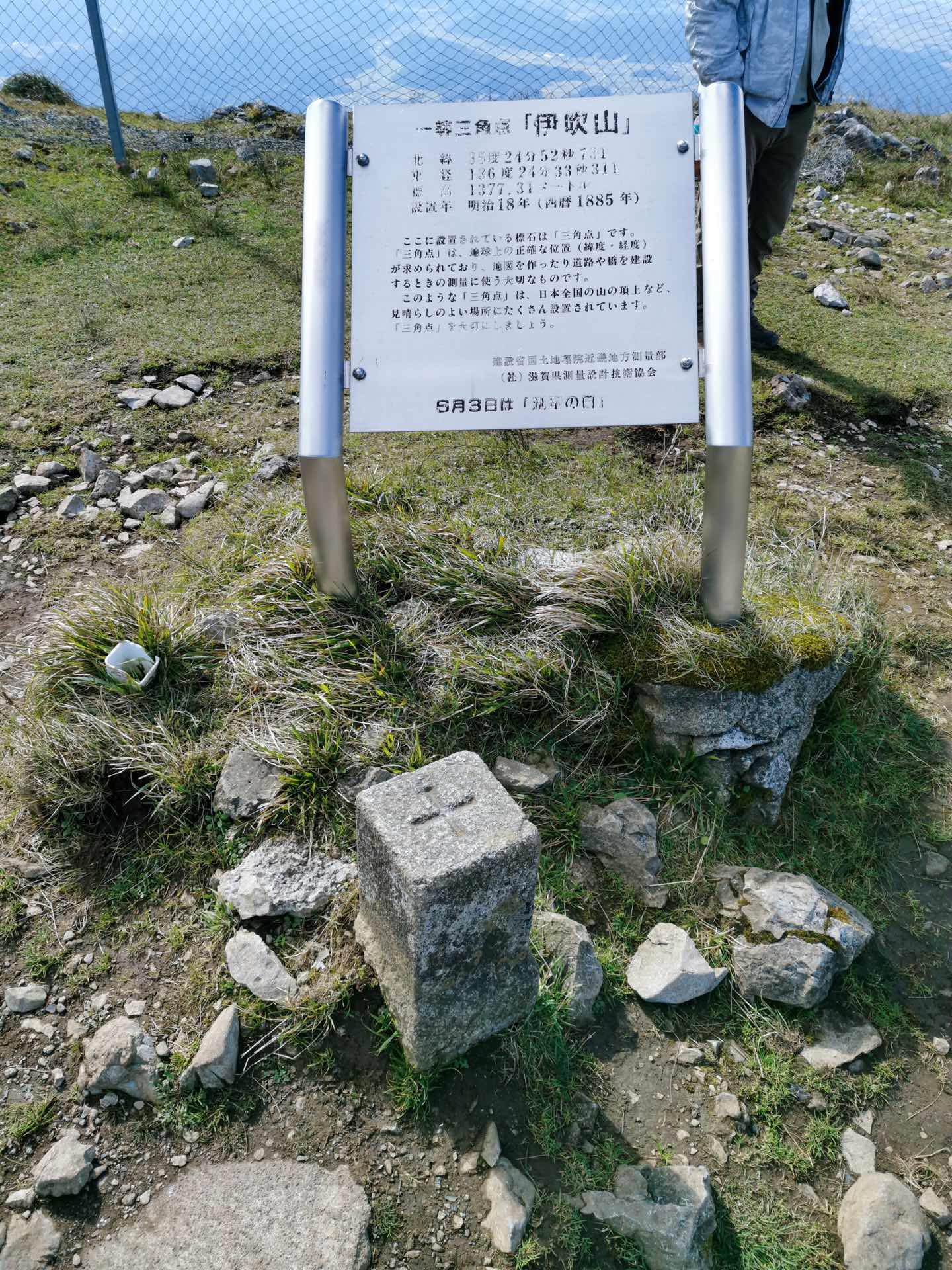

伊吹山三角点に建つ!!

伊吹山三角点に建つ!!

探検の殿堂には、1919年当時に西堀さんたちが撮影した集合写真が残っています。その写真では全員でバンザイしているので、それと似た感じでパシャリ!!

西堀さんたちの集合写真の背景には、当時、山頂にあった石造りの伊吹山観測所(※測候所と記載されることがあるようです)が写っています。今は無いですが、観測所はどんな角度で立ってたんだろう…。それにしても、伊吹山の山頂はけっこうな広さの平地が広がっているのがお分かりいただけるでしょう。

三角点の様子。

三角点の様子。

西堀さんたちが、この山を登った当時は、どんな様子だったんだろう?

そもそも、どういう交通ルートで来て、どんな登山計画で登ったんだろう?

あの集合写真を撮影したときは、どんな話をしていたんだろう?

今後、さらなる未踏の山に挑むことになる若い彼らに、ここから広がる風景はどう見えたんだろう?

昔のことに思いを馳せると、なんだかセンチメンタルな気分に……。と同時に、山関係を漫画にしようとしたら、かなりたくさんのこと(人間関係や時代背景など)を調査しないといけないなぁ~~と遥かな気持ちになりました。

探検の殿堂では引き続き、西堀さんたちの登山関係について調査を続けていきます。何か情報をお持ちの方は、ぜひ探検の殿堂までお知らせください。

たった700メートルにも満たない登山(と言っていいのか?)でしたが、大きな充足感と課題を持って私は山頂を後にしたのでした。

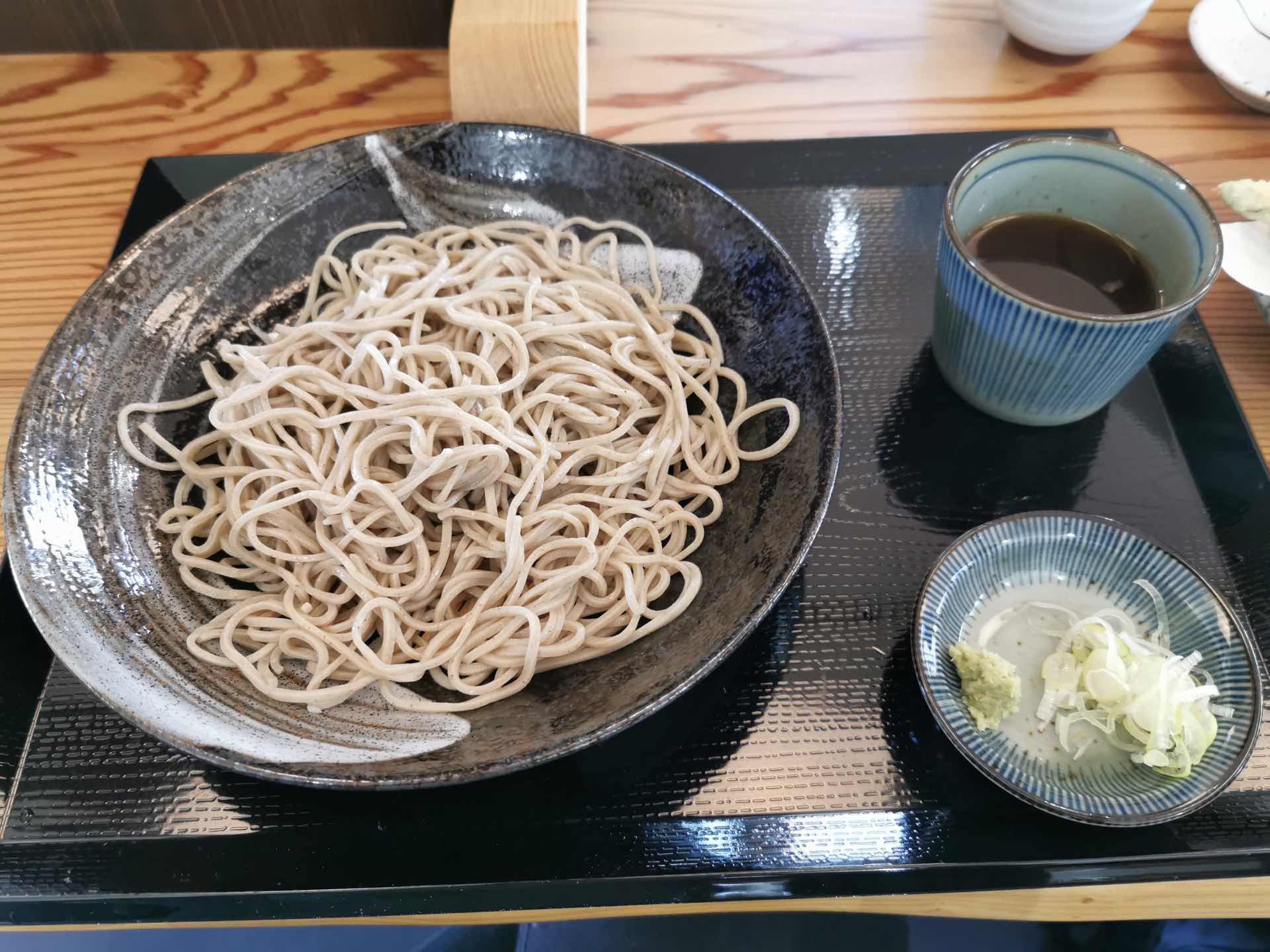

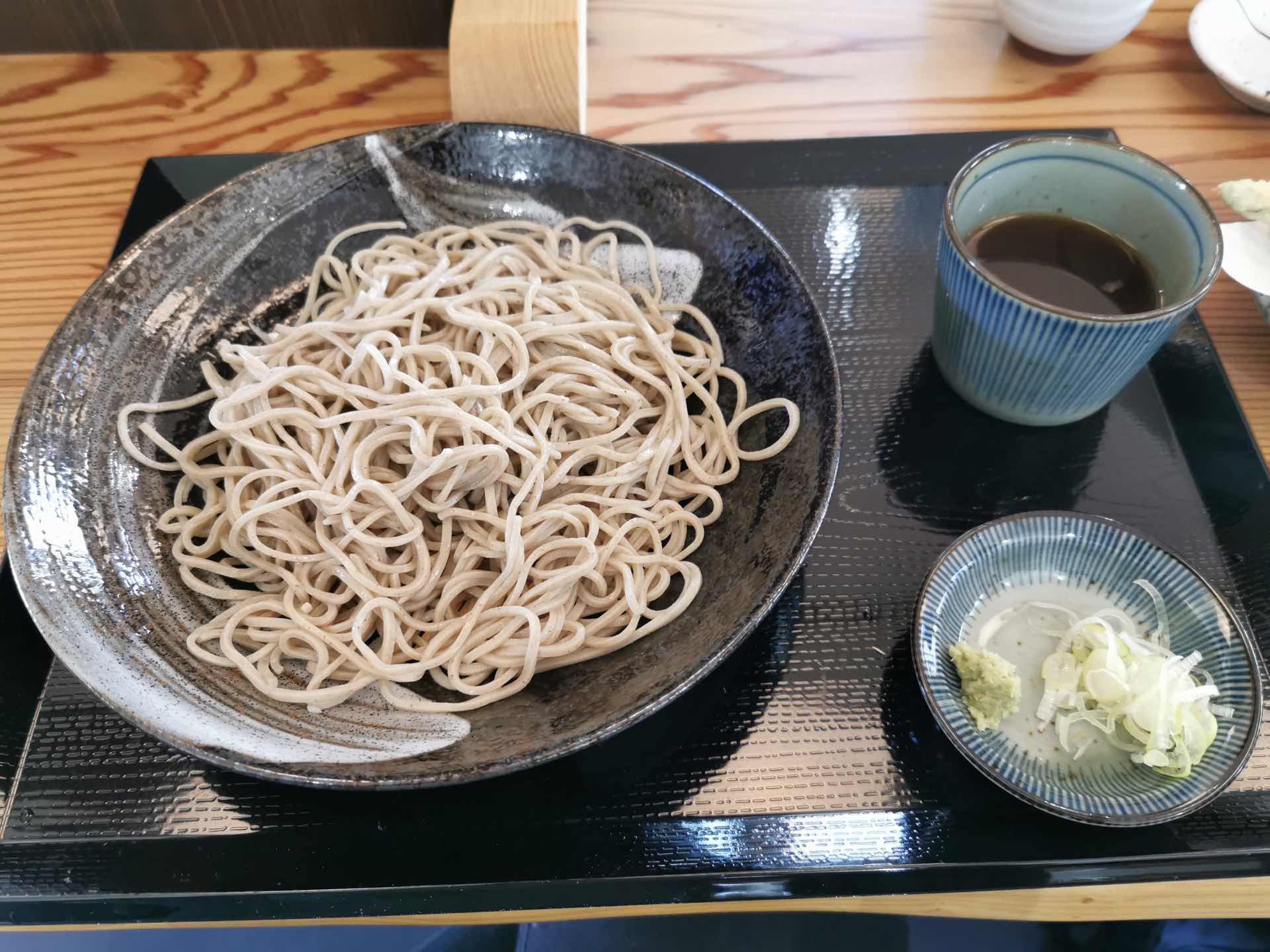

伊吹山のふもとのお店で食べた伊吹そば

伊吹山のふもとのお店で食べた伊吹そば

おわり

去る11月に、標高1,377メートルを誇るこの山に登ってきました。

なぜ突然登山に目覚めたのか?

それは、中学生時代の西堀榮三郎らも1919(大正8)年の4月に伊吹山に登っているから。探検の殿堂は、生誕120年を迎える今西錦司(来年2022年)や西堀榮三郎(再来年2023年)の企画展を控えており、彼ら登山における足跡や組織運営について絶賛調査中というわけ。

ということで、伊吹山調査の様子を簡単にお届けします。

伊吹山の登頂付近から。

伊吹山の登頂付近から。登山家としての西堀や今西を語る時、ヒマラヤでの活躍が取り上げられることが多いですが、彼らの登山は京都の北山や滋賀の鈴鹿山脈から始まりました。中学・高校生だった彼らが過ごした関西近郊の山々は、登山の経験を積む場所だけでなく、遥かヒマラヤにまで挑める組織が形成されていく土壌ともなりました。

まだ京都府立第一中学校(通称・京一中)の生徒だった16歳の西堀らも1919(大正19)年に伊吹山に登頂しました。当時の京一中では、自身も山男だった先生が赴任してきたことで登山の気運が高まっていました。年に二回ほど、先生は何人かの生徒を引率して中部地方への登山旅行に出かけました。

そうした活動がきっかけで、京一中に山岳部が誕生。最初は先生による活動でしたが、次第に生徒主体の部へと変化していきました。山岳部に所属していた西堀や今西らは「青葉会」を結成し、先生による引率以外でも、自発的に登山計画を立て、身近な山に踏み入っていったのです。

ちなみに冒頭で「伊吹山に登った」と言いましたが。嘘です。

ちなみに冒頭で「伊吹山に登った」と言いましたが。嘘です。伊吹山には車で標高約700メートルまで登れるドライブウェイがあり、それを使いました。(※現在は冬季休業中)つまり私が登ったのは677メートルです。

当日は天気にも恵まれ絶好の撮影日和!

上向きの機嫌で車から降りた瞬間

なんか………寒い!!

風がすげー冷たい!!

はっきり言って、あまり登山に興味がなく生きてきたので、山に登るときはきちんとした服装を揃えた方が良いという考えがありませんでした。なぜ上着すら持ってこなかったのか。完全なる普段着、事務所にいるような服装で来た私。

ふと横のボスを見たら、ちゃんとそれっぽい服装をして上着も別に用意してる……

ドライブウェイの駐車場から山頂部分までは、傾斜もゆるく、登山路もきちんと整備されていたので、ふだんから運動不足の私でも問題なく歩くことができました。私が登った日は本当に天気が良く、あまり風が強く吹くことも無かったことと、登っている内に体が温まってきたこともあり、寒さに堪えることは無かったのですが、もし皆さんが車で行かれる際には、防寒・防風対策はしっかりすることオススメします。

昨今の伊吹山は増えすぎたシカによる植物の獣害被害に悩まされており、いたるところでシカガードが設置されていました。

雲が近い!

雲が近い!伊吹山から見る滋賀県の北東は山、山、山…。山が広がっています。素人の私には見分けが付かないのですが、きちんと凸ごとに名前がついていてスゴイな~と思いました。

ドライブウェイからの道は伊吹山の北側にありますが、一般の登山道は琵琶湖に面した南側(?)にあります。南側は周りに高い山も無いので、登山中も非常に素晴らしい眺めが楽しめるようです。伊吹山は夜間登山の山としても有名だそうです。

登山道を登って山頂付近にたどり着くと、正面に建物が見えます。この建物が立っている場所には、かつて登山者たちが避難するための石室がありました。登山者のための石室を建てたのが、東近江市の近江商人・藤井彦四郎さんです。

手元にある『写真でふりかえる伊吹山物語ー神の山とあゆむ上野人ー』(発行:米原市上野区)によると、1918(大正7)年に「伊吹山帳に登山者の安全を図るため篤志家五個荘村藤井彦四郎氏 石室を建設して寄贈(平成3年老朽化で解体)」とあります。

建物の入り口付近の石碑

建物の入り口付近の石碑我々が伊吹山に登った時は、まだこの石室が建設された詳しい年月を把握しておらず「う~~ん、西堀さんたちが登った当時はまだ石室は建設途中だったのかなぁ?」などと推測しながら写真撮影していたのですが、彼らが登頂した1919(大正8)年4月には、とっくに彦四郎さんによる石室があったようです。なんてこったい

ちなみに、石室を建てた藤井彦四郎さんのお兄さんの善助さんも商人として大成功をおさめ、1921年(大正10年)には大津に私設の「藤井天文台」を建てました。その藤井天文台で、京一中卒業後に受験に失敗し浪人生となった西堀さんが天文学について学ぶ…、という繋がりと面識があったりします。

山頂の日本武尊(やまとたけるのみこと)の像

山頂の日本武尊(やまとたけるのみこと)の像 南弥勒菩薩像。

南弥勒菩薩像。伊吹山の山頂には、いろいろな像があるのですが、上の写真の二体の像は大正元年に山頂に建立されたそうなので、西堀さんたちも間違いなく同じものを見ています。お参りしたかな?

そして……

伊吹山三角点に建つ!!

伊吹山三角点に建つ!!探検の殿堂には、1919年当時に西堀さんたちが撮影した集合写真が残っています。その写真では全員でバンザイしているので、それと似た感じでパシャリ!!

西堀さんたちの集合写真の背景には、当時、山頂にあった石造りの伊吹山観測所(※測候所と記載されることがあるようです)が写っています。今は無いですが、観測所はどんな角度で立ってたんだろう…。それにしても、伊吹山の山頂はけっこうな広さの平地が広がっているのがお分かりいただけるでしょう。

三角点の様子。

三角点の様子。西堀さんたちが、この山を登った当時は、どんな様子だったんだろう?

そもそも、どういう交通ルートで来て、どんな登山計画で登ったんだろう?

あの集合写真を撮影したときは、どんな話をしていたんだろう?

今後、さらなる未踏の山に挑むことになる若い彼らに、ここから広がる風景はどう見えたんだろう?

昔のことに思いを馳せると、なんだかセンチメンタルな気分に……。と同時に、山関係を漫画にしようとしたら、かなりたくさんのこと(人間関係や時代背景など)を調査しないといけないなぁ~~と遥かな気持ちになりました。

探検の殿堂では引き続き、西堀さんたちの登山関係について調査を続けていきます。何か情報をお持ちの方は、ぜひ探検の殿堂までお知らせください。

たった700メートルにも満たない登山(と言っていいのか?)でしたが、大きな充足感と課題を持って私は山頂を後にしたのでした。

伊吹山のふもとのお店で食べた伊吹そば

伊吹山のふもとのお店で食べた伊吹そばおわり

マーケット市のご一行がご来館されました

探検の殿堂3Dプリントモデルと小原二三夫さん

ポスター展示発表してきました

探検の殿堂で第三回東近江市中学校生徒会交流会が開かれました

南極観測隊とガリ版

田代安定さんのお孫さんとひ孫さんがいらっしゃいました。

探検の殿堂3Dプリントモデルと小原二三夫さん

ポスター展示発表してきました

探検の殿堂で第三回東近江市中学校生徒会交流会が開かれました

南極観測隊とガリ版

田代安定さんのお孫さんとひ孫さんがいらっしゃいました。