ミズノ博士に聞いた!金のギンブナと銀のギンブナの謎

先日、ブログでお知らせした、能登川博物館で飼育されている金色に変色したギンブナですが、その謎について詳しい方に聞いてみました。ブログの掲載を快諾してくださったので、みなさまにも金のギンブナの謎についてQ&A方式でご報告します。

今回お話をお聞きするのは、「夢はアユが楽しめる川!」ミズノ博士です。ミズノ博士、能登川博物館のギンブナの色が、黒から金色に変わりました。しかも、また黒色に戻りつつあります。魚の色が途中で変わるなんて、よくあることなのでしょうか?

はい、人間が年をとると様相が変わっていくように、「とても良くあること」です。だから、すごーく赤い金魚を買ってきても、色が落ちてしまうことが良くあります。逆に、銀色だった金魚が年をとって突然赤い色が出てくることもあります。

じゃあ、私が驚いただけで、さかなにとったらフツーのことだったということ!?

そうよ。

ちょっと体の色が変わったくらいで驚くなんて、ニンゲンって変なの!

(やっぱり目が怖い)それならどうして魚の体の色は、そんなに簡単に変わるのですか?

とても良いしつもんですね!

お魚さんは、きいろ、あかいろ、にじいろ(ぎんいろ)、しろ、くろ、の5色の色を組み合わせて体の色ができています。これらの色は遺伝、生息環境、興奮状態などによって、それぞれの細胞が小さくなったり、広がったりします。今回の体色変化は、黒色の細胞が優勢だったのが、黄色の細胞が目立つようになってきたのですね!

魚は5色の組み合わせで色が決まっている!?って、ちょっと待ってください。サバやサンマといった魚は青色だけど、魚が持っている色の細胞に青色はありませんでしたよね。じゃあどうして、青色の魚がいるの?

(ググりたいのを、グッと我慢)もしかして、にじいろ(ぎんいろ)という色の細胞は、ダイアモンドダストのように光を反射するのかも。お寿司屋さんで「光もの」とも呼ばれるし、サバやサンマは、にじいろ(ぎんいろ)の細胞による反射によって、青色に見えるのですか?

まさに、その通りです!

光の反射の色なんです。

空の色と発色過程は同じなんて素敵ですよね!

そういえば、去年開催した『好きを仕事に』で協力していただいた、ちょうちょ大好きアサノ博士にも、色の細胞そのものを羽根に持っている蝶々と、羽根が光を反射している蝶々がいるということを教えてもらいました。自然界には、いろいろな生き物がいますね。

金魚さんはもともとフナなので、すごく小さいころは黒っぽい子も多いのですよ。金魚や錦鯉がずっと同じ色が付いたままなのが不自然なのです。愛好家の皆さんは「色落ち」を防ぐために、赤色細胞の発色が良くなる餌をあげるなど、不断の努力で奇麗な体色を守っているです。

美しさの背後に努力アリ、ということですね。

遺伝、生息環境、興奮状態によって、簡単に魚の色が変わるそうですが、能登川博物館の金のギンブナは何がきっかけで色の変化が起きたんでしょうね

実は、遺伝だけでなく、おどろいたり、太陽に当たる場所、日陰の場所だけでも、細胞が収縮したり拡大するので、色が変わっているのですよ!

驚いただけでも!?

ますますあの水槽のなかで、金のギンブナに何があったのか気になりますが…、能登川博物館の金のギンブナが、何かの異常ではないと分かって一安心です。

次はどんな色に変わるのか、変わらないのか?じっくり観察して楽しんでくださいね!

ミズノ博士、今回は金のギンブナの謎について教えてくださって本当にありがとうございました。魚の体色変化や、その仕組みについても学ぶことができました。

こちらこそ、楽しい質問をありがとうございました。

ばいば~い。

能登川博物館に会いにきてね~

10分の1くらい咲いた桜

今日は生憎の雨でしたが、昨日つぼみだった桜が早速咲き始めていました。

と言っても咲いたのは、一本の枝の先端部分だけ。

これから一気に開花しそうです。

つぼみの状態だと結構赤みがあるのに、花びらが開くと白っぽい。

こっちはずいぶん赤みが強い色をしています。

これは桜ですか?

さくら

金のギンブナと銀のギンブナ

今回はまったく探検の殿堂とは関係ないのですが、メダカ繋がりの淡水魚ネタということでご容赦ください。

\金のギンブナ/

東近江市にある能登川博物館では、入り口近くの水槽で生き物を飼育しています。ギンブナやザリガニ、ドジョウやら色々な水の生き物がいる中で、少し前から金色の魚↑がいることに気づきました。

私が知らないうちに、新しい魚が増えたんだと思っていたら、衝撃の事実が判明したので紹介します。

なんと、この魚は、もとから水槽にいたギンブナが金色に変化したものだというのです!!

よく見ると、尾びれのあたりは黒色なのが分かる

しかも、能登川博物館のMさん曰く

一時は全身が完全な真っ黄色に変化したのに、去年の夏ごろから、もう一度黒くなり始めてきたというではありませんか。

よく見ると、ほかのギンブナに比べて、眼が全体的に黒目がちすぎる気がする。

体に対する黒目の割合が大きすぎるのでしょうか?なんだか恐怖を感じます。

ちなみに普通のギンブナはこちら↓です。目が全然違う。

\銀のギンブナ/

いたって普通です。

本当かよとお思いの方。

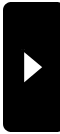

2018年3月に撮影された水槽の写真をご覧ください。

2018年当時、水槽には5匹のギンブナがいました。

そして、能登川博物館のWさんに確認してみましたところ現在のギンブナの数は4匹とのお返事が。

増えるどころか減っているのです。

多分、1〜3の大きなギンブナのうち、一匹が死んで、おそらく3か4のどちらかが金色に変わったはず。

なにより、Mさんの「新しい魚が入ったわけではなく、元からいたギンブナの色が変わった」という証言もあります。

つまり、元からいたギンブナが金に変わったというのは事実なのです。

ギンブナの色が、黒から途中で変わるなんて。

しかも部分的に黒色に戻ったりするなんて。

それってよくあることなの?

もっと不思議なのは、

水槽の中でなぜこの個体だけが

この一年という期間で

色の変化が起きたのかということです。

インターネットで軽く調べてみたところ、同じように金色に変色したギンブナの記事は見つかったのですが、いまいち答えがはっきりしません。

フナやメダカなどの淡水魚類が、ホルモンや神経系の興奮により体の色が変わることを体色変化と言うそうですが、問題の個体も体色変化が起きたのでしょうか?

仲が良かったギンブナを喪ったストレスで金色になったんでしょうか…

+++++++++++

尾びれの様子をみると、もしかすると、これから普通の銀色に戻ったりするかもしれません。金色のギンブナが見たい方は能登川博物館までどうぞ。

気になるので魚博士に聞いてみようと思います。

続報をお待ちください。

\金のギンブナ/

東近江市にある能登川博物館では、入り口近くの水槽で生き物を飼育しています。ギンブナやザリガニ、ドジョウやら色々な水の生き物がいる中で、少し前から金色の魚↑がいることに気づきました。

私が知らないうちに、新しい魚が増えたんだと思っていたら、衝撃の事実が判明したので紹介します。

なんと、この魚は、もとから水槽にいたギンブナが金色に変化したものだというのです!!

よく見ると、尾びれのあたりは黒色なのが分かる

しかも、能登川博物館のMさん曰く

一時は全身が完全な真っ黄色に変化したのに、去年の夏ごろから、もう一度黒くなり始めてきたというではありませんか。

よく見ると、ほかのギンブナに比べて、眼が全体的に黒目がちすぎる気がする。

体に対する黒目の割合が大きすぎるのでしょうか?なんだか恐怖を感じます。

ちなみに普通のギンブナはこちら↓です。目が全然違う。

\銀のギンブナ/

いたって普通です。

本当かよとお思いの方。

2018年3月に撮影された水槽の写真をご覧ください。

2018年当時、水槽には5匹のギンブナがいました。

そして、能登川博物館のWさんに確認してみましたところ現在のギンブナの数は4匹とのお返事が。

増えるどころか減っているのです。

多分、1〜3の大きなギンブナのうち、一匹が死んで、おそらく3か4のどちらかが金色に変わったはず。

なにより、Mさんの「新しい魚が入ったわけではなく、元からいたギンブナの色が変わった」という証言もあります。

つまり、元からいたギンブナが金に変わったというのは事実なのです。

ギンブナの色が、黒から途中で変わるなんて。

しかも部分的に黒色に戻ったりするなんて。

それってよくあることなの?

もっと不思議なのは、

水槽の中でなぜこの個体だけが

この一年という期間で

色の変化が起きたのかということです。

インターネットで軽く調べてみたところ、同じように金色に変色したギンブナの記事は見つかったのですが、いまいち答えがはっきりしません。

フナやメダカなどの淡水魚類が、ホルモンや神経系の興奮により体の色が変わることを体色変化と言うそうですが、問題の個体も体色変化が起きたのでしょうか?

仲が良かったギンブナを喪ったストレスで金色になったんでしょうか…

+++++++++++

尾びれの様子をみると、もしかすると、これから普通の銀色に戻ったりするかもしれません。金色のギンブナが見たい方は能登川博物館までどうぞ。

気になるので魚博士に聞いてみようと思います。

続報をお待ちください。

ダメダカ

今日は東近江市では一瞬ですが、雪が降りました。

みなさん、気温と湿度を快適に保ってお過ごしください。

上は、火鉢で燃えている炭火の動画。

寒い冬にブログにのせて、みんなの心を温めようと思ったら、完全に時期を逃したものです。

_____________

ブログに書きたいネタはあれど、肝心の手が追いつきません。

むしろ更新されていない時の方が、現実ではいろいろ起きている感じ

_____________

そういえば事務所で飼育していたメダカたち。

最後にブログに登場してから、死んだメダカはゼロです。

週に一回は水を交換・補充するようにしたのが効いてるんだと思います。

しかし

もう春になろうというのに、いつまでも暖かい事務所にいては、ダメダカになってしまう

そろそろ、元いた屋外に引っ越ししてもらわなきゃ。

というわけで、何匹かのメダカを外の水槽に移動させました。

見覚えのある方もいるかもしれません。

もともと事務所に入れてたけれど、メダカの飼育数が多すぎ&水替えをサボりすぎて、メダカが何十匹も死んでいった地獄の水槽です。

あれから、水だけを捨てて土を乾燥させてました。

こっちに移動させて(また大量死が発生しないか)しばらく様子を見ます。

このオレンジのメダカはメスで、最近は卵を抱えるようになりました。

実はこの子、探検の殿堂の近所に住むメダカ名人から去年の夏にいただいたメダカたちの、唯一の生き残りです。

いわば、今いる探検の殿堂のメダカたちの母、メダカマザーとも言えるでしょう。(ほかの親メダカはすべて死んだので)

ありがとう、メダカマザー。

たくさんのメダカベビィたちを生んでくれた特別なメダカ。

屋外水槽行きです。

ほかにも、成長して大きくなったやつらを屋外へ移動。

メダカの水槽に入ってた水もできるだけ中に注ぎました。

さすがに冷えてたのか、投入直後はメダカもじっとしていましたが、しばらくすると、活発に動き回るようになって一安心です。

これから暖かくなって、日光の日も浴びて、すくすく成長するに違いない

殿

この字、どこがおかしいか分かりますか?

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

昨日、気づいたことがあります。

探検の殿堂の「殿」なのですが…

自分が長年に渡って、字を間違えていたことに

右上の「几」とするべきところが、「コ」になってます。

確かに形は似てるけど、なぜ90度回転させたのか。

【証拠】4日にあげたブログ記事に使った画像↑

いけしゃあしゃあと、平然と、堂々たる様で…、間違っている!

正しい漢字はこちらです。

勉強は大事だということが大変よく分かりますね。

これまでに書いた色々なもののことを考えると……

初雪

すこぉ〜しも寒くないよ♫

なんたってボクたち樺太犬さ

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

今日の東近江市は雪模様。

横に長い東近江市だけあって、市内での降雪量に差がありました。

八日市や能登川方面は10センチ以上の積雪があったそうなのですが、探検の殿堂がある湖東には全然積もりませんでした。

しかし、寒い‼︎‼︎

雪は少なくても路面が凍って危険です。

みなさんご注意ください

鳥よ

エセバードウォッチャーなる私は、たまに自前の双眼鏡で鳥たちを観察しています。今回は双眼鏡のレンズ越しに撮影した鳥をお見せします。

これはアオサギ。

アオサギは、一年を通して日本で生息する留鳥なので、運が良ければ、溜池のほとりで佇んでいるのが観察できます。面白いことに、私は溜池ではアオサギしかサギ類を見かけたことがありません。滋賀県にお住まいでしたら、田んぼに大量発生しているシロサギやオオサギと呼ばれる、真っ白いサギを見かけたことがあるでしょう。しかし、白いサギをここで発見したことがないのです。

ここは彼?彼女?のテリトリーなのでしょうか…

アオサギは、オスもメスも同じ色をしているので、エセバードウォッチャーの私では雌雄を判別できません。

ちなみに、東近江市で見かけるサギ類は非常に警戒心が強いです!

私はサギ類が好きなので、発見すると近くで観察しようとにじり寄っても、すぐに飛び立たれてしまいます。こちらがサギを目視している・意識を向けている段階ですでにMAX警戒です。

この写真も、アオサギから離れた位置に停めた車の中から撮影しました。

そんな警戒心が強いアオサギですが、実は滋賀県でも近くで観察できるスポットを発見しました。

それは

彦根城!!!

これは去年の夏に、彦根城の掘りのまわりを歩いていた時に撮影しました。

写真だと、実際の目で見るよりも遠くにいるように映ってしまうのですが、3メートルくらい接近しても、全然気にしない。人力車がすぐそばを走っていても、無視!!

彦根城は観光地だけあって、めちゃくちゃ人に慣れている白鳥やら水鳥やらがたくさんいるので、エセバードウォッチャー的には見逃せないスポット。今度は双眼鏡を持っていこうと思います。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

すっかり話がそれましたが、馬堤溜をただよう水鳥たちです。

茶色の水鳥たちの中に、白い鳥たちがいます。

アオサギはともかく、体の小さい鳥は、倍率の低い双眼鏡とスマホカメラの撮影ではこれが限界です…

かれら。

これがミコアイサです。目の周りが黒いので、パンダみたい。

この特徴的なカラーなのはオスだけだそうです。一見すると3羽しかいないように思えるけれど、多分、メスのミコアイサも一緒に飛んできてるのだと思います。

ぜひミコアイサでネット検索してみてください。

もっと綺麗な画像が見られます。

そしてこれはオオバン。

そしてこれはオオバン。

真っ黒ボディに白いくちばしと額が特徴なかわいいやつら。

まったくめずらしくない鳥ですが、お気に入り。

よく猛禽類におそわれている

これはアオサギ。

アオサギは、一年を通して日本で生息する留鳥なので、運が良ければ、溜池のほとりで佇んでいるのが観察できます。面白いことに、私は溜池ではアオサギしかサギ類を見かけたことがありません。滋賀県にお住まいでしたら、田んぼに大量発生しているシロサギやオオサギと呼ばれる、真っ白いサギを見かけたことがあるでしょう。しかし、白いサギをここで発見したことがないのです。

ここは彼?彼女?のテリトリーなのでしょうか…

アオサギは、オスもメスも同じ色をしているので、エセバードウォッチャーの私では雌雄を判別できません。

ちなみに、東近江市で見かけるサギ類は非常に警戒心が強いです!

私はサギ類が好きなので、発見すると近くで観察しようとにじり寄っても、すぐに飛び立たれてしまいます。こちらがサギを目視している・意識を向けている段階ですでにMAX警戒です。

この写真も、アオサギから離れた位置に停めた車の中から撮影しました。

そんな警戒心が強いアオサギですが、実は滋賀県でも近くで観察できるスポットを発見しました。

それは

彦根城!!!

これは去年の夏に、彦根城の掘りのまわりを歩いていた時に撮影しました。

写真だと、実際の目で見るよりも遠くにいるように映ってしまうのですが、3メートルくらい接近しても、全然気にしない。人力車がすぐそばを走っていても、無視!!

彦根城は観光地だけあって、めちゃくちゃ人に慣れている白鳥やら水鳥やらがたくさんいるので、エセバードウォッチャー的には見逃せないスポット。今度は双眼鏡を持っていこうと思います。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

すっかり話がそれましたが、馬堤溜をただよう水鳥たちです。

茶色の水鳥たちの中に、白い鳥たちがいます。

アオサギはともかく、体の小さい鳥は、倍率の低い双眼鏡とスマホカメラの撮影ではこれが限界です…

かれら。

これがミコアイサです。目の周りが黒いので、パンダみたい。

この特徴的なカラーなのはオスだけだそうです。一見すると3羽しかいないように思えるけれど、多分、メスのミコアイサも一緒に飛んできてるのだと思います。

ぜひミコアイサでネット検索してみてください。

もっと綺麗な画像が見られます。

そしてこれはオオバン。

そしてこれはオオバン。真っ黒ボディに白いくちばしと額が特徴なかわいいやつら。

まったくめずらしくない鳥ですが、お気に入り。

よく猛禽類におそわれている

あぁ、悲しみのメダカ

※注意※

病気になったメダカの画像が掲載してあります。

苦手な方はご注意ください。

あまり気持ちの良いものではありませんが、画像を掲載することで、似たような症状で悩んでいるダカ愛好家に情報提供できるかも…思い掲載することにしました。しかし、こちらに掲載されている情報が必ずしも正しいわけでないので、処置を行うかどうかは自己責任でお願いします。

無事に新年を迎えられたメダカたちについて記事を書いた記憶も新しいこのごろ。メダカに深刻な事件が起きました(またかよ)

今度は、謎の大量死が続いていた水槽の方ではなく、いままで何の問題もなかった小さな水槽×2に問題が生じたのです。そのうちの一つは、この夏にメダカ名人から譲っていただいた成体メダカたちが生きていた水槽。彼らは、今いる多くの子メダカたちの親でした(過去形)

先週の土曜日

ボス「メダカが病気になってるね」

↓↓↓注意・メダカの写真

なにこれ

なんか、メダカが白いヴェールをまとったようになってる…

これはいったいなんなの

4匹いるうちの、銀色2匹はこの症状が出ていなかったので、急いで別の水槽へ移動。しかし、赤色のほうは、残念ながら2匹とも完璧に病気でした。

メダカの謎の奇病に大騒ぎをしているさなか、その隣にあるガラス製の小さな水槽の中を見ると

そこには息絶えたメダカの姿(2匹)が……

うそでしょ

とりあえず生きている二匹を救い上げ、急いで急ごしらえの水槽へ(二度目)

突然のことで驚きましたが、とにかく今生きている病気メダカをなんとかしなければなりません。

しかし、色々とメダカの病気で画像検索をしても、こんなふうに白いベールをまとったような症状を見つけることが出来ませんでした。それっぽいなと思ったのが、>水カビ病や白カビ病と呼ばれるもの。体力の低下や、体の傷によってカビ菌に感染し、綿のようなフワフワができるそうです。画像検索すると、ほんとうに綿毛っぽいフワフワした感じで、ヴェールのようにはなってないような気もします。

こういう時、みなさんならどうしますか。

〇ダメ元で、メチレンブルー水溶液や塩浴をさせてみて、回復の見込みにかけるか。

●それとも、メダカに詳しい人に処置の方法を教えてもらうか。

われわれは、メダカ専門家の意見に従うことにしました。

そして、それがメダカの運命をわける岐路だったのでしょう。

返信を待っている間に病状は悪化し、その日のうちに症状がひどかった方が死にました。

か、かなしい……

このままでは、かろうじて生きている方も間違いなく死ぬ。

死んだメダカの犠牲を無駄にしてはならない。

どうせなら、素人判断だろうとダメもとでやってみようと、塩浴することにしました。

多分、ダメだろうな~となかば諦めつつ、休館日明けに出勤してみると

生きてた!!

しかも、病気の症状が治まっている!!

これは塩浴の効果なのでしょうか?

症状が悪化していた時や、塩浴をし始めた時は、かなり苦しそうにジタバタともがいたり、突発的に暴れたり(?)していたメダカの挙動も、落ち着きを取り戻しつつあります。

思うに、われわれがメダカの水槽の水交換をしなさすぎたゆえに今回のような悲劇が起きたのかもしれない。

よく、メダカを屋外で飼育している人が、「全然餌あげない(けど生きてる)」「水の交換なんてしたことない(けど生きてる)」「放置してる(けど生きてる)」と言うのは、水槽が屋外にあるので、

●日光(紫外線)のよる殺菌効果や、ビタミンAやビタミンDの生成

●雨水による新鮮な水と酸素の供給がされるのかもしれません。

思えば去年の11月初めに屋内に水槽を移動させて以降、水替えを行った記憶がありません。さすがに、水槽内の浄化サイクルをオーバーしてしまったのかも。

水槽は増えど、メダカは減っていくばかり…

病気になったメダカの画像が掲載してあります。

苦手な方はご注意ください。

あまり気持ちの良いものではありませんが、画像を掲載することで、似たような症状で悩んでいるダカ愛好家に情報提供できるかも…思い掲載することにしました。しかし、こちらに掲載されている情報が必ずしも正しいわけでないので、処置を行うかどうかは自己責任でお願いします。

無事に新年を迎えられたメダカたちについて記事を書いた記憶も新しいこのごろ。メダカに深刻な事件が起きました(またかよ)

今度は、謎の大量死が続いていた水槽の方ではなく、いままで何の問題もなかった小さな水槽×2に問題が生じたのです。そのうちの一つは、この夏にメダカ名人から譲っていただいた成体メダカたちが生きていた水槽。彼らは、今いる多くの子メダカたちの親でした(過去形)

先週の土曜日

ボス「メダカが病気になってるね」

↓↓↓注意・メダカの写真

なにこれ

なんか、メダカが白いヴェールをまとったようになってる…

これはいったいなんなの

4匹いるうちの、銀色2匹はこの症状が出ていなかったので、急いで別の水槽へ移動。しかし、赤色のほうは、残念ながら2匹とも完璧に病気でした。

メダカの謎の奇病に大騒ぎをしているさなか、その隣にあるガラス製の小さな水槽の中を見ると

そこには息絶えたメダカの姿(2匹)が……

うそでしょ

とりあえず生きている二匹を救い上げ、急いで急ごしらえの水槽へ(二度目)

突然のことで驚きましたが、とにかく今生きている病気メダカをなんとかしなければなりません。

しかし、色々とメダカの病気で画像検索をしても、こんなふうに白いベールをまとったような症状を見つけることが出来ませんでした。それっぽいなと思ったのが、>水カビ病や白カビ病と呼ばれるもの。体力の低下や、体の傷によってカビ菌に感染し、綿のようなフワフワができるそうです。画像検索すると、ほんとうに綿毛っぽいフワフワした感じで、ヴェールのようにはなってないような気もします。

こういう時、みなさんならどうしますか。

〇ダメ元で、メチレンブルー水溶液や塩浴をさせてみて、回復の見込みにかけるか。

●それとも、メダカに詳しい人に処置の方法を教えてもらうか。

われわれは、メダカ専門家の意見に従うことにしました。

そして、それがメダカの運命をわける岐路だったのでしょう。

返信を待っている間に病状は悪化し、その日のうちに症状がひどかった方が死にました。

か、かなしい……

このままでは、かろうじて生きている方も間違いなく死ぬ。

死んだメダカの犠牲を無駄にしてはならない。

どうせなら、素人判断だろうとダメもとでやってみようと、塩浴することにしました。

多分、ダメだろうな~となかば諦めつつ、休館日明けに出勤してみると

生きてた!!

しかも、病気の症状が治まっている!!

これは塩浴の効果なのでしょうか?

症状が悪化していた時や、塩浴をし始めた時は、かなり苦しそうにジタバタともがいたり、突発的に暴れたり(?)していたメダカの挙動も、落ち着きを取り戻しつつあります。

思うに、われわれがメダカの水槽の水交換をしなさすぎたゆえに今回のような悲劇が起きたのかもしれない。

よく、メダカを屋外で飼育している人が、「全然餌あげない(けど生きてる)」「水の交換なんてしたことない(けど生きてる)」「放置してる(けど生きてる)」と言うのは、水槽が屋外にあるので、

●日光(紫外線)のよる殺菌効果や、ビタミンAやビタミンDの生成

●雨水による新鮮な水と酸素の供給がされるのかもしれません。

思えば去年の11月初めに屋内に水槽を移動させて以降、水替えを行った記憶がありません。さすがに、水槽内の浄化サイクルをオーバーしてしまったのかも。

水槽は増えど、メダカは減っていくばかり…

【東近江スマイルネット】アフロ高田さんが来襲

今日、探検の殿堂にアフロ高田さんという方がいらっしゃいました。

どうやら東近江スマイルネット所属のアナウンサー?の方のようです。東近江スマイルネットの「スマイルあらかると」という番組で、現在開催中のミニ展示『ネコのたけしがナビゲートする 昭和基地のお正月in1958』を紹介してくださるそうで、取材にいらっしゃいました。カメラマンさんとお二人でお越しくださいましたが、名前のとおり、アフロの方(左)です。

たけしもお二人に、すご~~くなついてました。足元でゴロゴロしはじめちゃったり。

残念ながら二人には、たけしの姿は見えなかったみたいなんですけど…

アフロ高田さんとお喋りしました。

恐るべきことに、何にも台本がありません。

当日が本番です。

私がろくな返答ができなかったのは、たけしの妨害のせいです。

アフロさんには、お正月遊びに用意した「福笑い・おみくじ・すごろく・射的」をすべてプレイしてもらいました。これは、福笑いをしているところですね。アフロさんはアフロなのに目隠しできるのかしら?という心配していたんですが無事に装着できました。

なんか面白い目隠し姿だったので、番組でその姿をぜひごらんください。

これは「とうぞくカモメ射的」を遊んでいる所。

「最初の何発かは外して、最後の挑戦で当てる」という流れでいきましょう!ということだったのですが、現実はうまくいかないものです。

発射!ミス

発射!ミス

発射!ミス

ちなみに、なぜとうぞくカモメ射的なのかというと、

実は、同じ缶詰・食べ物ばかりが続いて隊員のモチベーションが低下してしまう!ということで、西堀さんたちは南極に生息していた「トウゾクカモメ」を銃でハンティングし、バーベキューにして食べていた…という出来事があったからです。これは、そのエピソードにちなんだ遊びというわけです。

輪ゴムを弾代わりに飛ばすのですが、軌道にじゃっかんのクセがあります。やってみると、意外とハマってしまう魅力があるようです。

★★★★★

西堀さんたちが過ごした南極でのお正月を参考につくった『新春すごろく』では、アフロさんとマイボス、私でクリアするまで実際に遊んでみました。たぶん、すごろくについては番組内で上手に説明してくださるでしょう(他人任せ)

物だけの撮影も含めて収録時間は、だいたい3時間半おこないました。

長い時間の撮影をおこなってくださったスマイルネットのお二人には感謝です。

ありがとうございました。

予定放送時間は、6分だそうです。