ミニ冊子『マンガで分かる!西堀榮三郎 南極編』

ミニ冊子『マンガで分かる!西堀榮三郎 南極編』が出来ました。

夏の連携展で展示したマンガと、その主要な登場人物だった第一次越冬隊員・北村泰一(きたむら たいいち)さんを紹介する写真や文章が掲載しています。

近日、とある企業さんが研修で探検の殿堂をご利用してくださいます。その際にお土産としてお渡しできればと思い立って作ってみました。これでお家に帰ってからも西堀ストーリーが楽しめます

来年の1月には、市内の生徒会交流会が探検の殿堂で開かれるので、その時にもみんなにお渡ししようと考えています。

こうして冊子の形になると、みんなにバラ撒きたくなってくるのでした。

私はタイトルを考えるのが苦手なので「西堀榮三郎 〜〜編」は非常に使いやすくて気に入ってます。

ネパール編、プログラミング編、アインシュタイン博士との邂逅編……

何にでも編を付ければ良いんです。

このミニ冊子は、コピー用紙が1枚あればホッチキスいらずで作れちゃいます(全8ページ)。「1枚で冊子」とかで検索したら、詳しい作り方が載ってるページがたくさん出てくるので、ご興味があれば調べてみてはいかがでしょうか?

鳥、鳥、鳥、鳥、鳥鳥鳥鳥……

季節が冬に移り変わるにつれ、馬堤溜(うまづつみだめ)に水鳥がやってきました。

↑上の写真の点々はすべて水鳥

最近は、よく溜め池のほとり?で集団日向ぼっこをしているのを目撃します。こういう風景を見ると、水鳥もやっぱり冬の水は冷たいんだろうな~と思います。

水草以外にも、地上に生えている草?もよく食べています。以前、川のほとりの田んぼを突いている水鳥(オオバン)の集団も見かけたことがあります。人がいないとどんどん侵略してくるので要注意です。

探検の殿堂にやってきている水鳥たちは、人が近づいたり気配がすると、すぐに溜め池や空に逃げていきます。なので遠くからしか写真が撮れません。ぜひ直接ご覧ください。

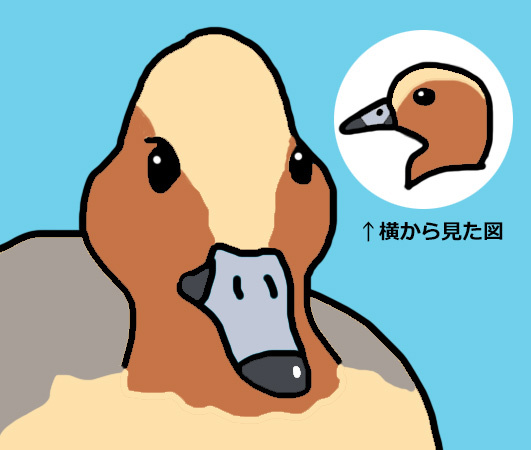

馬堤溜でよく見かける水鳥のヒドリガモです。日本の水鳥として非常にメジャーで、琵琶湖でも良く見られます。オスの頭のラインが特徴。(水鳥はオスの方が派手で特徴があるので見分けやすいです。メスは地味なのが多くて見分けが困難)

初めてヒドリガモを教えてもらったとき、「この鳥、モヒカンや!」と思いました。

色といい形と言い、モヒカンにそっくりでしょ。

頭にモヒカンしている水鳥がいたら、それはヒドリガモかもしれません。

おいしいネパール珈琲の入れ方?

ナマステ!

3月17日(日)に、探検の殿堂で「西堀榮三郎番組完成披露試写会」が開かれます。

関係者への取材やインタビューだけでなく、実際にネパールまで行って、西堀さんの残した足跡を辿った番組が初お披露目されます。制作は東近江スマイルネットさん。

なんと初!海外取材!!だそうです。

完成披露試写会では、番組の視聴だけでなく「ネパールのお弁当とネパール珈琲or紅茶」も皆様に楽しんでいただければと考えております。ネパールの珈琲豆や紅茶は、ネパールプロジェクト実行委員会の方が現地で買ってきてくださいました。

実際に何度か珈琲を淹れてみましたが、淹れる人によって全然味が違います。

コーヒーミルと珈琲豆。

ミルは珈琲豆の粗さを調節できます。同じ粗さで挽いた珈琲豆でも淹れ方によって、全然味が変わります!

今回使った珈琲豆はネパール産の「Everest Coffe」。

(※こちらは3月17日に提供する珈琲ではありません)

ココロボサポーターの方が好奇心とご厚意から、珈琲豆を挽いて淹れてくださいました。ありがとうございます

良く珈琲の淹れ方で聞く、最初にお湯を細く注いでドーム状に蒸らすやり方です。専用の器具がない中、ガラスの急須?でめちゃくちゃ丁寧に淹れてくださいました。珈琲粉がすごく膨らんでいました。

美味しくいただきました。

お味は…、美味しい珈琲でした。(何年かぶりに珈琲を飲んだ人間の感想)

一緒に飲んだ珈琲通のみなさん曰く「珈琲の苦みや渋みが良く出ている」とのこと。

珈琲と聞いて想像する味だったと思います。

私も淹れてみます。蒸すとかしません。

フィルターがすでに濡れているのは、お湯をくぐらせたからです。珈琲の淹れ方について調べてみたら、意外とフィルターがお湯を吸収するとかなんとか…。

一気お湯を淹れました。

お湯をドバドバ入れるだけでなく、注ぎながらスプーンでかき混ぜます!!

質のいい珈琲豆を使う場合、蒸らさず、ドバドバお湯を注いだ方が美味しい珈琲が入れられるという記事も見かけたので、珈琲って難しい。

出来上がりました。

飲んでみたら…、確かに味が違う!!

丁寧にいれたものより、苦みが抑えられてあっさりしています。半面、ほんのすこ~しだけ酸味を感じたような。

これもまた美味しい珈琲でした。完全に好みの問題ですね。

それにしても、お湯の注ぎ方(蒸らすかどうか?)だけで、ここまで味に違いがでるなんて不思議なものです。せっかくなので、今度は生の珈琲豆を焙煎するところからやってみたいものです。

実際に珈琲豆を挽いているところ。

一度に挽けるのは2~3人分です。それでも結構、時間がかかる&力が要るのが分かっていただけるかと。

ネパールの珈琲、ぜひ来年3月17日の西堀番組完成披露試写会でご賞味ください。

どんな味がするでしょうか?

3月17日(日)に、探検の殿堂で「西堀榮三郎番組完成披露試写会」が開かれます。

関係者への取材やインタビューだけでなく、実際にネパールまで行って、西堀さんの残した足跡を辿った番組が初お披露目されます。制作は東近江スマイルネットさん。

なんと初!海外取材!!だそうです。

完成披露試写会では、番組の視聴だけでなく「ネパールのお弁当とネパール珈琲or紅茶」も皆様に楽しんでいただければと考えております。ネパールの珈琲豆や紅茶は、ネパールプロジェクト実行委員会の方が現地で買ってきてくださいました。

実際に何度か珈琲を淹れてみましたが、淹れる人によって全然味が違います。

コーヒーミルと珈琲豆。

ミルは珈琲豆の粗さを調節できます。同じ粗さで挽いた珈琲豆でも淹れ方によって、全然味が変わります!

今回使った珈琲豆はネパール産の「Everest Coffe」。

(※こちらは3月17日に提供する珈琲ではありません)

ココロボサポーターの方が好奇心とご厚意から、珈琲豆を挽いて淹れてくださいました。ありがとうございます

良く珈琲の淹れ方で聞く、最初にお湯を細く注いでドーム状に蒸らすやり方です。専用の器具がない中、ガラスの急須?でめちゃくちゃ丁寧に淹れてくださいました。珈琲粉がすごく膨らんでいました。

美味しくいただきました。

お味は…、美味しい珈琲でした。(何年かぶりに珈琲を飲んだ人間の感想)

一緒に飲んだ珈琲通のみなさん曰く「珈琲の苦みや渋みが良く出ている」とのこと。

珈琲と聞いて想像する味だったと思います。

私も淹れてみます。蒸すとかしません。

フィルターがすでに濡れているのは、お湯をくぐらせたからです。珈琲の淹れ方について調べてみたら、意外とフィルターがお湯を吸収するとかなんとか…。

一気お湯を淹れました。

お湯をドバドバ入れるだけでなく、注ぎながらスプーンでかき混ぜます!!

質のいい珈琲豆を使う場合、蒸らさず、ドバドバお湯を注いだ方が美味しい珈琲が入れられるという記事も見かけたので、珈琲って難しい。

出来上がりました。

飲んでみたら…、確かに味が違う!!

丁寧にいれたものより、苦みが抑えられてあっさりしています。半面、ほんのすこ~しだけ酸味を感じたような。

これもまた美味しい珈琲でした。完全に好みの問題ですね。

それにしても、お湯の注ぎ方(蒸らすかどうか?)だけで、ここまで味に違いがでるなんて不思議なものです。せっかくなので、今度は生の珈琲豆を焙煎するところからやってみたいものです。

実際に珈琲豆を挽いているところ。

一度に挽けるのは2~3人分です。それでも結構、時間がかかる&力が要るのが分かっていただけるかと。

ネパールの珈琲、ぜひ来年3月17日の西堀番組完成披露試写会でご賞味ください。

どんな味がするでしょうか?

ミニ展示が出来るまで 第3話 ~後悔~

自分が想定したよりもミニじゃない感じで、じゃっかん後悔し始めたワタクシ。

気分の浮き沈みが激しすぎ。

それはともかく、やるべきこと(展示とチラシ作る)が分かったので、次からは具体的な作業に取り掛かっている様子をお伝えできるはずです。本題に入るまでが長くてすみません

タグ :ミニ展示ができるまで展示

ロボカップジュニア東近江ノード大会(ビギナーズ)

今日は、ロボカップジュニア東近江ノード大会(ビギナーズ)が開催されました。

初めて大会に参加する子から、何度目かの子まで、これまで頑張ってきた成果を発揮する時です。

受付を済ませて「車検」を受けています。

ここでロボットの大きさや、変形しないか(パーツが固定されてないなど)etcをチェックされます。

車検がすんだロボットを撮影させてもらいました。「車検済」のシールが貼ってあります。

開会式の様子。ルール説明や司会進行はココロボサポーターの大学生がしてくださいました 閉会式のあとは、試合開始までロボットの調整タイム。みんな最後の仕上げを頑張っていました!

閉会式のあとは、試合開始までロボットの調整タイム。みんな最後の仕上げを頑張っていました!

ロボカップジュニア。試合時間になったら誰かが呼びに来てくれるわけではないので、自分たちできちんと時間を管理しなければなりません。遅刻したら失点します。今回のノード大会だと、試合場所と調整場所はすぐ近くですが、大会が進むにつれて試合会場が遠い場合もあるので、自分が出場する試合の場所と時間をしっかり確認しておくのが大事、というのが経験者の弁です。

戦いが始まりました!

予選はリーグ形式で各チーム総当たりで戦っていきます。

攻撃側がボールに近い黒丸の中にロボットを置けます。守備側は黒丸の外にロボットを配置します。ロボットの置き方はチームによって異なり、2台を縦に並べる所もあれば、横に並べるチームもありました。

実際の試合の様子です。

試合が始まったら、ロボットに触れるのは審判だけです。ロボットが硬直状況に陥ったり、故障したりしたら審判の判断でボールやロボットの位置を変えたりしてくれます。

試合を見ていて、プログラミングしたロボットにサッカーをさせて勝敗を決するというのが不思議だなぁーと改めて思いました。「ボールを確認する」「ボールに対して回り込む」などのサッカーをする上での基礎的なプログラミングが一番大切なのは分かるのですが、そこからさらに「相手に勝つ」という要素が入るとなると、一体どんな風に何をプログラミングしているのか私には皆目見当がつきません

本部席の様子。本部席でタイムキーパーをしているサポーターのお兄さんに興味津々のキッズたち。

ココロボの先生やサポーターの方にお聞きしたら、大会で勝ち残っていくには、やはりそういう基礎的な部分+アルファな部分が大切になるそうです。ロボットの状況判断やハマった時の復帰方法などなどが個性や創意工夫が発揮される場所がたくさんあるんでしょうね。

ロボットのスピードを出しすぎても、センサーがボールを認識できなくなってしまう場合があるそうです。

難しい!ですが、自分でやってみたら凄く楽しそうです。

授賞式の様子。ロボカップジュニア東近江ノード大会(ビギナーズ)の優勝者は、田中製作所。さんでした。

おめでとう!!

最後に記念撮影しました。みんな頑張りました~。

初めて大会に参加する子から、何度目かの子まで、これまで頑張ってきた成果を発揮する時です。

受付を済ませて「車検」を受けています。

ここでロボットの大きさや、変形しないか(パーツが固定されてないなど)etcをチェックされます。

車検がすんだロボットを撮影させてもらいました。「車検済」のシールが貼ってあります。

開会式の様子。ルール説明や司会進行はココロボサポーターの大学生がしてくださいました

閉会式のあとは、試合開始までロボットの調整タイム。みんな最後の仕上げを頑張っていました!

閉会式のあとは、試合開始までロボットの調整タイム。みんな最後の仕上げを頑張っていました!

ロボカップジュニア。試合時間になったら誰かが呼びに来てくれるわけではないので、自分たちできちんと時間を管理しなければなりません。遅刻したら失点します。今回のノード大会だと、試合場所と調整場所はすぐ近くですが、大会が進むにつれて試合会場が遠い場合もあるので、自分が出場する試合の場所と時間をしっかり確認しておくのが大事、というのが経験者の弁です。

戦いが始まりました!

予選はリーグ形式で各チーム総当たりで戦っていきます。

攻撃側がボールに近い黒丸の中にロボットを置けます。守備側は黒丸の外にロボットを配置します。ロボットの置き方はチームによって異なり、2台を縦に並べる所もあれば、横に並べるチームもありました。

実際の試合の様子です。

試合が始まったら、ロボットに触れるのは審判だけです。ロボットが硬直状況に陥ったり、故障したりしたら審判の判断でボールやロボットの位置を変えたりしてくれます。

試合を見ていて、プログラミングしたロボットにサッカーをさせて勝敗を決するというのが不思議だなぁーと改めて思いました。「ボールを確認する」「ボールに対して回り込む」などのサッカーをする上での基礎的なプログラミングが一番大切なのは分かるのですが、そこからさらに「相手に勝つ」という要素が入るとなると、一体どんな風に何をプログラミングしているのか私には皆目見当がつきません

本部席の様子。本部席でタイムキーパーをしているサポーターのお兄さんに興味津々のキッズたち。

ココロボの先生やサポーターの方にお聞きしたら、大会で勝ち残っていくには、やはりそういう基礎的な部分+アルファな部分が大切になるそうです。ロボットの状況判断やハマった時の復帰方法などなどが個性や創意工夫が発揮される場所がたくさんあるんでしょうね。

ロボットのスピードを出しすぎても、センサーがボールを認識できなくなってしまう場合があるそうです。

難しい!ですが、自分でやってみたら凄く楽しそうです。

授賞式の様子。ロボカップジュニア東近江ノード大会(ビギナーズ)の優勝者は、田中製作所。さんでした。

おめでとう!!

最後に記念撮影しました。みんな頑張りました~。