年末年始のお知らせ

★★★お知らせ★★★

年末年始のため、探検の殿堂は下記の期間を休館いたします。

12月28日(金曜日)~1月5日(土曜日)

★★★★★★★★★★

早いもので、もう年末ですね〜。

E.Eネパールプロジェクト実行委員の皆さまが、ネパールから新たな西堀さんの資料をゲットしてきてくださったので、現在開催中のミニ企画展に新たな資料と展示が増えます!なのでその展示の作成が今年の仕事納めでした。本当にギリギリまでかかっていましたが、皆の協力もあり無事に形になることができました。感謝です

探検の殿堂の休館中も、いくつか記事を上げたいと思っているのでどうぞよろしくお願いします。

年末年始のため、探検の殿堂は下記の期間を休館いたします。

12月28日(金曜日)~1月5日(土曜日)

★★★★★★★★★★

早いもので、もう年末ですね〜。

E.Eネパールプロジェクト実行委員の皆さまが、ネパールから新たな西堀さんの資料をゲットしてきてくださったので、現在開催中のミニ企画展に新たな資料と展示が増えます!なのでその展示の作成が今年の仕事納めでした。本当にギリギリまでかかっていましたが、皆の協力もあり無事に形になることができました。感謝です

探検の殿堂の休館中も、いくつか記事を上げたいと思っているのでどうぞよろしくお願いします。

木彫りの西堀さん

メリークリスマス!

『追求の先に…美を拓くものたち展Part6』でも展示していた西堀さんの肖像。西堀さんの像を触って年齢を当ててみよう!コーナーに参加してくださった来館者のみなさま、ありがとうございました。心なしか、以前よりも西堀さんの像も輝いているような気がします。

こちらの肖像は、西堀さんが喜寿を迎えたお祝いとして制作されたもの。

つまり正解は……『77歳』でした!!

年齢をピタリと当てられた方は…

残念ながらいらっしゃいませんでした

難しい問題だったようです。みなさん、かなりおじいちゃんっぽいなという所までは推察していただいていたようなのですが

しかし!おひとり、ニアピン賞の76歳を当ててくださった方がいらっしゃいます。

ニアピン賞をゲットされた方には、探検の殿堂オリジナルグッズをプレゼントいたします!!追ってご連絡いたしますので、楽しみにお待ちください。おめでとうございます

。

。---------------------------------------

肖像の作者は北出照治(きたでてるじ)先生。岐阜県飛騨地方で生産される一位一刀彫(いちいいっとうぼり)という手法で作られた木工作品です。材木であるイチイの木目や色合いをそのまま活かしてあるのが特徴です。西堀さんの肖像も、眼球やあごに丁度木目が現れています。

書籍『西堀榮三郎選集 別巻 人生にロマンを求めて 西堀榮三郎追悼』には、北出先生が肖像制作の依頼を受けた経緯や、制作にあたり何度か西堀さんとお会いされたときの様子などのお話しが掲載されています。この書籍は、生前の西堀さんと交流のあった方たちからの追悼文で構成されており、色々な西堀さん像が知れる資料でもあります。

メリークリスマス西堀さん

メリークリスマス

西堀さんは、晩年クリスチャンに改宗され洗礼も受けられたそうです。洗礼名はアンデレ。どうして晩年にクリスチャンに改宗したのか、気になったのでマイボスに聞いてみたところ次のような話が聞けました。

------------------------------

西堀さんには5人のお子さんがいましたが、澄子(すみこ)さんという娘さんは幼いうちに亡くなってらっしゃいます。当時、西堀さんは真空管開発のために京大理学部から東京のマツダランプ(現・東芝)に転職されました。東京への転居の際、不幸にもはやり病で長女の澄子さん(8歳)が亡くなってしまいます。慣れない東京での生活、知人も少ない中、西堀さんたち家族に良くしてくれた方が、教会で澄子さんのお葬式をおこなってくださったそうです。

家族の憩いの場であった暖炉のある居間。

暖炉横にあったキャビネットにはいつも澄子さんの写真が飾られていました。

西堀さんご本人もはっきりとクリスチャンに改宗した理由を文章などで形に残されていません。なので最初は大多数の友人・知人はビックリされたとか。今となってはもう想像することしかできませんが、クリスチャンに改宗した理由の一つに澄子さんの存在があるのかもしれません。

西堀さんのお墓は富士霊園にあります。

西堀さんと長女の澄子さん、そして奥様の美保子さまの名前が刻まれています。

写真で分かる通り、西堀さんの妻であった美保子さんも、クリスチャンに改宗されました。

マイボスが以前、富士霊園にお墓参りされた時の写真です。

非常に景色の良い場所らしく、近年は西堀ツアー(西堀さんに縁のある場所を尋ねるツアー)のスポットの一つになっているそうです。

富士山近郊に行かれる機会があったら、いかがでしょうか。

------------------------------

※探検の殿堂は、明日休館します。

西堀さんは、晩年クリスチャンに改宗され洗礼も受けられたそうです。洗礼名はアンデレ。どうして晩年にクリスチャンに改宗したのか、気になったのでマイボスに聞いてみたところ次のような話が聞けました。

------------------------------

西堀さんには5人のお子さんがいましたが、澄子(すみこ)さんという娘さんは幼いうちに亡くなってらっしゃいます。当時、西堀さんは真空管開発のために京大理学部から東京のマツダランプ(現・東芝)に転職されました。東京への転居の際、不幸にもはやり病で長女の澄子さん(8歳)が亡くなってしまいます。慣れない東京での生活、知人も少ない中、西堀さんたち家族に良くしてくれた方が、教会で澄子さんのお葬式をおこなってくださったそうです。

家族の憩いの場であった暖炉のある居間。

暖炉横にあったキャビネットにはいつも澄子さんの写真が飾られていました。

西堀さんご本人もはっきりとクリスチャンに改宗した理由を文章などで形に残されていません。なので最初は大多数の友人・知人はビックリされたとか。今となってはもう想像することしかできませんが、クリスチャンに改宗した理由の一つに澄子さんの存在があるのかもしれません。

西堀さんのお墓は富士霊園にあります。

西堀さんと長女の澄子さん、そして奥様の美保子さまの名前が刻まれています。

写真で分かる通り、西堀さんの妻であった美保子さんも、クリスチャンに改宗されました。

マイボスが以前、富士霊園にお墓参りされた時の写真です。

非常に景色の良い場所らしく、近年は西堀ツアー(西堀さんに縁のある場所を尋ねるツアー)のスポットの一つになっているそうです。

富士山近郊に行かれる機会があったら、いかがでしょうか。

------------------------------

※探検の殿堂は、明日休館します。

タグ :クリスチャン

絵本『南極点 夢に挑み続けた男 村山雅美』

以前ご紹介した絵本『南極点 夢に挑み続けた男 村山雅美』を献本で送っていただきました。作者の関屋敏隆(せきや としたか)さんとポプラ社さん、本当にありがとうございます。(前回ご紹介した記事はこちら)

チラシに掲載されていたイラストを拝見した時は「型染版画」って普通の絵と何が違うんだろう?という疑問も、実物を拝見したら謎が解けました!紙ではなく木綿布に描かれているようで、絵本では布地まではっきりと見えます。

優しい色合いの絵だけでなく、南極にかかわる情報量も素晴らしいです!

特に、昭和基地の施設や、雪上車や砕氷船といった乗り物などの装備に関する内容も詳しく載っていてワクワクしました

南極で亡くなった犬たちのその後や、第一次越冬隊と一緒に南極に行った樺太犬の飼い主さんの声など、私もこの絵本で初めて知ったことが多くあり、物凄く丁寧な取材と調査をされて描かれた絵本だなと思いました。

おすすめの一冊です。

今日の昭和基地

こちらは昨日の昭和基地、午前2時58分のライブ映像です。今の日本なら真夜中・真っ暗闇の時間のはず。

こうして一日中太陽が沈まない現象のことを「白夜」(びゃくや)と言うそうです。反対に一日中太陽が昇らない現象は「極夜」(きょくや)だそうです。

2018年の日本の冬至は12月22日(土曜日)。

南半球にある南極は日本と季節が反対なので、南極は現在夏まっさかりで白夜という訳です。日本で暮らしていたら、一日中明るいなんて想像できません。昭和基地では、白夜と極夜は約45日間ほど続くそうです。

とうとう分厚い雪の下にある地面が見えました!

とうとう分厚い雪の下にある地面が見えました!

こちらは国立極地研究所 南極観測のホームページで公開されている「進め!しらせ」というページです。砕氷船「しらせ」の動きをお知らせしてくれるページです。

今年の11月11日に日本を出発した「しらせ」ですが、今日確かめてみたら…

もう昭和基地目前!!

南極にも、確実に夏が迫ってきています。

日本の探検家たち

12月16日(日曜日)に『追求の先に…美を拓くものたち展Part6』が終了いたしました。

今回は、視覚障害をお持ちの方にもアートを楽しんでいただける『触って感じるコーナー』も設置いたしました。初の試みでしたが、実際に目の見えない来館者の方たちが展示を触る様子を間近で拝見できて、私たち自身にも大変勉強になった展示となりました。

西堀の探検精神に賛同し作品を提供してくださった作家の先生たち

展示会にお越しくださった来館者のみなさま

本当にありがとうございました!

----------------------------------------------

さて、本日18日(水曜日)からは、探検の殿堂の常設展である『日本の探検家たち』を2階で開催しております。常設展では、探検の殿堂が顕彰している50人の探検家たちの肖像画(日本画)をご覧いただけます。

今日は朝から探検家たちの肖像画を設置する作業を行いました。大人が両手を広げた大きさ以上ある肖像画ばかりなので、私も実際に目の当たりにしてその迫力に驚きました。(収蔵室にしまわれていた時は「巨大すぎる!」と思っていましたが、こうして設置してみると良い具合に収まっているように感じます)

どこで、どんなことを成し遂げた探検家なのか、という説明もございますので、ぜひ肖像画と一緒にお楽しみください。

今回は、視覚障害をお持ちの方にもアートを楽しんでいただける『触って感じるコーナー』も設置いたしました。初の試みでしたが、実際に目の見えない来館者の方たちが展示を触る様子を間近で拝見できて、私たち自身にも大変勉強になった展示となりました。

西堀の探検精神に賛同し作品を提供してくださった作家の先生たち

展示会にお越しくださった来館者のみなさま

本当にありがとうございました!

----------------------------------------------

さて、本日18日(水曜日)からは、探検の殿堂の常設展である『日本の探検家たち』を2階で開催しております。常設展では、探検の殿堂が顕彰している50人の探検家たちの肖像画(日本画)をご覧いただけます。

今日は朝から探検家たちの肖像画を設置する作業を行いました。大人が両手を広げた大きさ以上ある肖像画ばかりなので、私も実際に目の当たりにしてその迫力に驚きました。(収蔵室にしまわれていた時は「巨大すぎる!」と思っていましたが、こうして設置してみると良い具合に収まっているように感じます)

どこで、どんなことを成し遂げた探検家なのか、という説明もございますので、ぜひ肖像画と一緒にお楽しみください。

雪?あられ?みぞれ??

今日は、朝の出勤時に雪?のようなものを観測しました。

↑は水滴ではなくて、半分固まってるような状態です。(右側のやつが分かりやすいかも?)完全に白い粒が降っていた時もあるので、ついに雪か!?と思ったんですが、お昼に近づくにつれ止みました。11時半の現在、晴れています。

これって雪なのか、みぞれなのか何なのか気になって調べたら、空から降ってくるものにも色々な分類があることが分かりました。

雪は、空気中の水分が凍ったものが、地上まで解けずに降ってきたもの。

あられは、雪よりも大粒(直径5mm未満)な氷のこと。

ひょうは、直径5mmより大きな氷のこと。

みぞれは、雪と雨がまざって降っていること。

今日見たのは、多分みぞれなんだと思います。

天気予報ではみぞれも雪としてカウントされるそうなので、本日12月15日土曜日が2018年度初、探検の殿堂での降雪観測日ということです、多分。

雪かきとか、凍り付いたフロントガラスのことを思うと、今から気が重いです。

そして!

とうとう明日は現在開催中の『『追求の先に…美を拓くものたち展Part6』の最終日です。

9月ごろはまだ暖かかったのに、季節が移り変わるのはあっという間ですね。

作品を間近で鑑賞したり、「触って感じるコーナー」では実物に触れることが出来るまたとない機会。ぜひ、ご来館をおまちしております。

タグ :雪

どうしてGOOGLE ~電車・バスでのアクセス方法~

※ご注意※

このページの情報は2018年12月14日(金曜日)のものです。

JR琵琶湖線をご利用されて探検の殿堂までお越しいただく場合のアクセスをお伝えします。

ステップ1

JR琵琶湖線のJR近江八幡駅で下車してください。

ステップ2

JR近江八幡駅で、近江鉄道に乗り換えます。行先は、八日市(ようかいち)駅です。

ステップ3

近江鉄道八日市駅で下車したら、ちょこっとバス・湖東線に乗り換えてください。

↓ちょこっとバスの路線図&時刻表のページです。

https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007636.html

湖東線の路線図と時刻表です。

※改正などでページアドレスが変わってしまう場合があります。その場合、「ちょこっとバス 湖東線」などで検索してください。

ステップ4

探検の殿堂・味咲館(みさきかん)で降ります。

こんな感じのところです。味咲館の看板が目印。

探検の殿堂に到着です。

ステップ5

お帰りの際は、ちょこっとバス・湖東線の「湖東支所」から乗車してください。

湖東支所のバス停。

※湖東線は一日8本(土日祝は7本)なので、行きと帰りの時間をご確認されることをおススメいたします。わからないことなどございましたら、お気軽にお問合せください。

詳しくは公式サイトにも載っていますので、よければご覧ください。↓

西堀榮三郎記念探検の殿堂公式サイト アクセスページ

=================

ここ最近、探検の殿堂へのアクセスについてお電話いただくことがあるのですが、結構「行き方を調べたんですが、最寄り駅はJR能登川駅じゃないんですか?」という驚きのお声がちらほら!!

なんでかな~と考えていたところ、答えが分かりました。

googleで、JR琵琶湖線経由の探検の殿堂行きを調べると、最寄り駅がJR能登川に!

そこからバスで僧坊へ行ってから

さらに徒歩で21分の道のりが!!

(歩きだとだいたい30分くらいかかると思っていた方が良いそうです。)

確かに自分自身も、公式ページのアクセス方法ではなく、GoogleMAPで「~~からーーへ」で行き方を調べてしまうことが多いので、意外な盲点かもしれません。

(こういう場合、Google さんにお願いしたら修正されるものなのでしょうか?)

もし電車やバスでお越しの場合、お気をつけください。

このページの情報は2018年12月14日(金曜日)のものです。

JR琵琶湖線をご利用されて探検の殿堂までお越しいただく場合のアクセスをお伝えします。

ステップ1

JR琵琶湖線のJR近江八幡駅で下車してください。

ステップ2

JR近江八幡駅で、近江鉄道に乗り換えます。行先は、八日市(ようかいち)駅です。

ステップ3

近江鉄道八日市駅で下車したら、ちょこっとバス・湖東線に乗り換えてください。

↓ちょこっとバスの路線図&時刻表のページです。

https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007636.html

湖東線の路線図と時刻表です。

※改正などでページアドレスが変わってしまう場合があります。その場合、「ちょこっとバス 湖東線」などで検索してください。

ステップ4

探検の殿堂・味咲館(みさきかん)で降ります。

こんな感じのところです。味咲館の看板が目印。

探検の殿堂に到着です。

ステップ5

お帰りの際は、ちょこっとバス・湖東線の「湖東支所」から乗車してください。

湖東支所のバス停。

※湖東線は一日8本(土日祝は7本)なので、行きと帰りの時間をご確認されることをおススメいたします。わからないことなどございましたら、お気軽にお問合せください。

詳しくは公式サイトにも載っていますので、よければご覧ください。↓

西堀榮三郎記念探検の殿堂公式サイト アクセスページ

=================

ここ最近、探検の殿堂へのアクセスについてお電話いただくことがあるのですが、結構「行き方を調べたんですが、最寄り駅はJR能登川駅じゃないんですか?」という驚きのお声がちらほら!!

なんでかな~と考えていたところ、答えが分かりました。

googleで、JR琵琶湖線経由の探検の殿堂行きを調べると、最寄り駅がJR能登川に!

そこからバスで僧坊へ行ってから

さらに徒歩で21分の道のりが!!

(歩きだとだいたい30分くらいかかると思っていた方が良いそうです。)

確かに自分自身も、公式ページのアクセス方法ではなく、GoogleMAPで「~~からーーへ」で行き方を調べてしまうことが多いので、意外な盲点かもしれません。

(こういう場合、Google さんにお願いしたら修正されるものなのでしょうか?)

もし電車やバスでお越しの場合、お気をつけください。

絵本『南極点 夢に挑み続けた男 村山雅美』

本日、12月12日に絵本『南極点 夢に挑み続けた男 村山雅美』がポプラ社より出版されます。作者は関屋敏隆(せきや としたか)さん。絵本だけでなく、旅や探検家、自然科学をテーマにした様々な本を出されていらっしゃいます。

探検の殿堂にも出版をお知らせするチラシを送ってくださいました。

(受付横に設置しておりますので、どうぞご覧ください)

こちらの絵本は、南極点到達50周年を記念した絵本。日本で初めての南極越冬を達成したのは、西堀榮三郎さんが越冬隊長をされた第一次越冬隊ですが、日本で初めて南極点に到達したのは第9次隊越冬隊の皆さんです。村山雅美さんは9次隊の隊長でした。

この絵本は型染版画(かたぞめはんが)という技法で仕上げられているそうです。どうやら、切り抜いた型に紙を当てて、切り抜かれた箇所に糊を乗せて絵の具が着色しないようにしてから、その他の部分に色を付けた後、糊を落とす…という技法のようです。

(ネットでやりかたを調べてみたのですが、もやり方や使用する材料などが色々あるようです)実物を拝見するのが楽しみです

日本初の南極点到達を成し遂げた第9次越冬隊の活躍、ぜひ絵本でもご覧ください

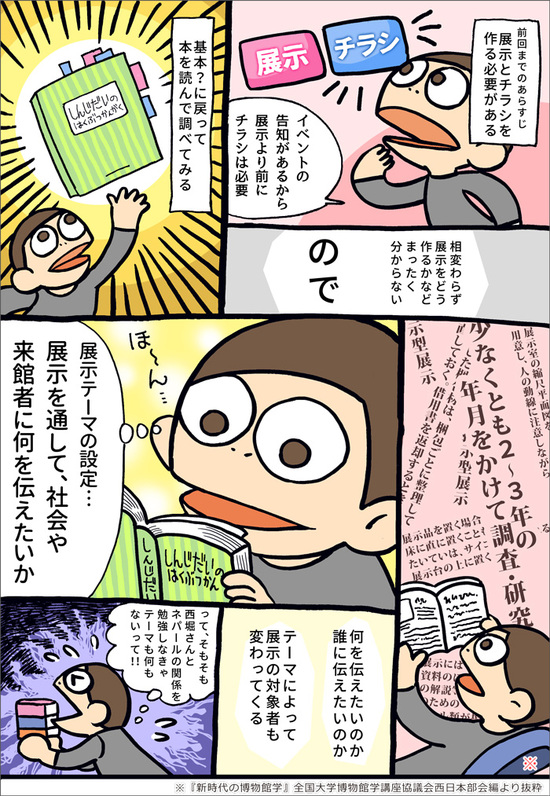

ミニ展示が出来るまで 第4話 ~基礎~

展示を作る人のお手伝いをしたことはあったので、経験者に教えてもらったり、見よう見まねでとりあえず初める、というのも考えたのですが、その前に本で展示の作り方について調べてみました。

博物館の規模や性質は抜きにして、展示の作り方の基礎・理想を知らなきゃあ!と思ったからです。

その中で一番記憶に残ったのが「最初に自分が展示を通して何を伝えたいかというテーマを作る」というもの。

一番最初にそれに気づいていたのに……

教科書通りにはいきませんでした(ネタバレ)

※私が読んだ『新時代の博物館学』。

展示の作り方以外にも、資料の調査研究や扱い方、博物館での学びについてなど、博物館や学芸員について簡潔かつ包括的にまとめてあります。これ一冊で、博物館機能について一通りのことは分かるので私のような初心者にはピッタリの本です。