ミニ展示が出来るまで 第6話

探検の殿堂無線倶楽部のSさん、頑張りましたが全然似ませんでした

スミマセン。当時のラジオ少年が作っている自作のラジオとかは実際とは違うかもしれません

スミマセン。当時のラジオ少年が作っている自作のラジオとかは実際とは違うかもしれません当初、ミニ展示は「アマチュア無線が好き!」という方を対象に考えていました。なので、アマチュア無線機を好きな人は、どんなことに楽しさを見出していているのか、どこにキュンとくるのかを知りたいと思って、探検の殿堂無線倶楽部のメンバーであるSさんにお話をお聞きししたのでした。(アマチュア無線がどんなものか、やり方などもまったく知らなかったので)

紆余曲折のち、間口をもうすこし広げることになった&ミニ展示では西堀さんとネパールの関係についても取り扱うことから、全力のアマチュア無線推し路線ではなくなりました。

しかし、この時お聞きしたお話はめちゃくちゃ面白かったです。

特に、アマチュア無線機が、普通だったら会うことも話すこともないような人と繋げてくれるという点に大変、ひじょ~に惹かれました。

そのイメージは私にかなり強い影響を与え…

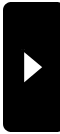

↑一番最初のチラシ案

(記念室の雰囲気に合うようなレトロ感+アマチュア無線機+マンガのミックス)

西堀榮三郎さんがアマチュア無線機FT-101を通して、探検の殿堂に来てくれた来館者のみなさんに呼びかけるイメージです。

9NAPというのは、西堀さんのコールサイン。

ネパールにいる西堀さんからCQjapan(CQというのは不特定多数に呼びかけるサイン)、つまりミニ展示に来た現代に生きる来館者の人たちに呼びかけるような…

そんな導入から始まるマンガがあったら面白そうじゃないですか?

しかし、さすがにアマチュア無線のことやコールサインのことを知らないと全然分からないチラシというのも困るので、別案へと変身したのでした。

(続く)

西堀さんとプログラミング

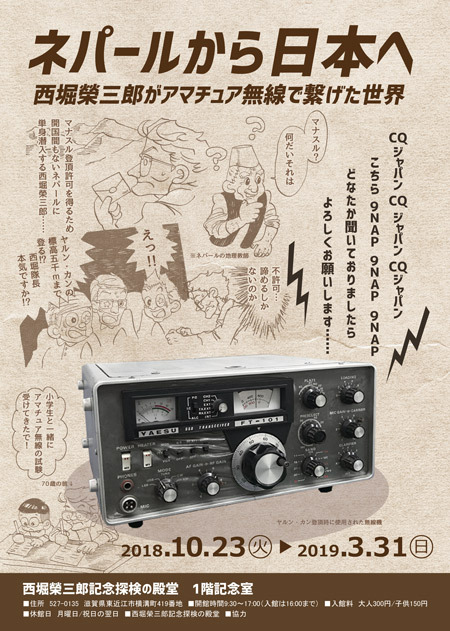

西堀榮三郎さんとプログラミングに関するマンガを描きました。

探検家、登山家、技術者…と多方面で功績を残した西堀さんですが、実はプログラミングにも通じてらっしゃいました。ヒマラヤにあるマナスル登頂許可を得るためにネパールへ入国して以降、ネパール王室と親交を深めていた西堀さん。

1985年に開催された科学万博にネパールが出展する際、持ち前のプログラミング技術や挑戦心を活かして、ネパール語の翻訳機やプロッターを制作したというエピソードをマンガにしてみました。

マンガでは、翻訳プログラミング制作にあたっての西堀さんの頑張りや、翻訳機制作の背景なども知っていただけます。他にも、西堀さんが愛用したポケコンや、当時の印刷機であったプロッターなどについてもご紹介しているので、レトロな電子機器好きの方にも楽しんでいただけるかと。

(ここ最近、ポケコンを探していたのはそういう訳だったのです)

プログラミングを通して創意工夫や試行錯誤を楽しむ「科学探検隊ココロボ」が探検の殿堂で企画され、毎年開催されているのにはこういう背景があったんだ~と知っていただければ幸いです

こちらのマンガも↓と同じく、ミニ冊子にしております~。

-----------

-----------

せっかくなのでブログでも冒頭の1ページを載せてみます。

ご興味がございましたら、ぜひ

続きは探検の殿堂で

探検の殿堂で第三回東近江市中学校生徒会交流会が開かれました

昨日、西堀榮三郎記念探検の殿堂で東近江市内の中学校生徒会交流会が開かれました。

市内中学校の生徒会会長と副会長が集まって、それぞれの学校での取り組みや活動を発表しあい、課題について意見を出し合って相互に交流を深めるのが生徒会交流会。一年に2~3回行われており、2018年度は探検の殿堂以外でも五個荘地区まちなみ保存交流館や、愛東地区の百済寺が会場となりました。

私は生徒会交流会なるものを知らなかったので、お邪魔にならないように見学させていただきました。その様子をみなさまにもお伝えしましょう。

探検の殿堂に集まってくれた生徒会のみんなは、2学期に任命されたばかりの新メンバー。初めての場所、初めて会う他校の生徒たちに最初は緊張している面持ちです。

ずいぶん前から来て練習している生徒たちがいるな~と感心していたら、今回の総合司会役だった湖東中学校の生徒会のみなさんでした。

会場に設置されたフラッグ。

昨年の秋ごろから、学区内の小学校や中学校でまわしながら完成させていったそうです。

交流会は各学校の活動報告から始まりました。

3~4学校が同時に発表するので、各生徒会は一人ずつ違う学校の発表を聞いて質疑応答をかわします。2回ほど発表を繰り返したら、発表する学校が入れ替わります。

発表にあたり総合司会から

〇わかりやすくゆっくり話す

〇他の学校の迷惑にならない声の大きさ

〇発表の時間厳守

〇発表を聞く人は内容をよく聞いて、質問したり、相手の課題に対して「自分のとこはこうしてるよ~」と提案したりすること

というお達しがありました。大人でも心掛けたいお約束。

発表の様子をいくつかご紹介します。

永源寺中学校では、独自の取り組みである「しいたけ栽培」やあいさつ運動、三重県いなべ市にある藤原中学校との交流について発表してくれました。

しいたけ栽培をしてるなんて、私は初めて知りました。凄く面白そう、やってみたいな~。

発表を終えたら、「どうして他校と交流しようと思ったんですか?」という質問が!

自分たちの活動発表以上に、他校の生徒から飛んでくる質問に答えるのが一番緊張する!と言っていた生徒さんがいました。確かに、なぜその活動をしようと思ったのか、その過程で何が分かったのかなどの背景が分からないと、質問って応えられませんもんね。

永源寺中学校の生徒会のみんなは、「他校を知ったら、もっと自分たちの学校を盛り上げられると思うから」としっかり回答されていました

愛東中学校さんによる発表。

現代の中学生にとってもスマホのやりすぎや学校への持ち込みは悩みの種のようです。(私も耳が痛いです)こうやって学校全体で取り組んだら、一人だと難しいことも改善できていくんじゃないかと思うし、改善しようとする意識が素晴らしいです。ノーモア時間ドロボーは、今年から取り組み範囲が中学校区まで拡大されたそうです。

今回から滋賀学園中学校さんは今回が初!生徒会交流会参加だそうです。

私が見た限り、発表に合わせてパワーポイントの操作も生徒さんが担当していたのはココだけだったと思います。(※生徒さんが発表しつつリモコンでスライドを遠隔操作していた中学校さんがいらしたらすみません! )こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

多くの学校がパワーポイントで発表するなか、アナログな手法をとる中学校もありました。

聖徳中学校さんは、発表にあわせてキーワードを書いた紙をどんどんホワイトボードに貼っていってました。

箱に紙を入れる順番を間違えたら一大事です。

動いているものがあるとやっぱり目が引き寄せられます。

(集団ダンスで一人だけ止まってたら目立つ論理)

こちらは能登川中学校さんです。

写真を見ていて、やっぱりホワイトボードに張り出してあると一覧性があるなと思いました。紙と太いマジックさえあれば誰でも作れるというシンプルさも私はひじょうにすき大好きです

パワポはパワポで、動画を見せられたり、写真を切り替えたり、大きく映し出したりできますし、それぞれの媒体の特色が改めて分かりますね。

発表方法もそれぞれに個性があって、個人的にものすごく刺激になりました。

他にも、自転車のカギがつけっぱで困っているという学校に「毎月、カギ点検してるよ~」とアドバイスしてる風景が見られたりと、それぞれの学校独自の取り組みや悩みが聞けて大変興味深かったです。

残念ながら私の身体は一つしかないので、全中学校の発表は聞けなかったのですが…

活動報告の次は、マイボスによる探検の殿堂の説明&館内見学を行いました。

今回は西堀語録のなかから「異質の力でチームワーク」をピックアップ。学校や生徒会という集団の中に身を置くからこそ、このテーマが選ばれたのだと思います。他にも、なぜ探検の殿堂がここにあるのか、西堀さんとの関係などについてもお話がありました。

――――――――――――――――――――――――

西堀宅の暖炉のある居間を再現した記念室にもご案内して、西堀さんが実際に使っていた椅子にも座っていただきました。

館内見学の後は、西堀かるたを使ったかるたとり大会が開催されました。

座席は学校別ではなくバラバラ!なので最初はよそよそしかったみんなも…

かるたとりで次第にフレンドリーに。持ち札の数が分かるからでしょうか?白熱していました。

(背後から「あった!そこ~」とか言って惑わせたのは私です)

かるたとり大会後には、生徒会のみんなでオリジナルかるたの創作にチャレンジ!

テーマは夢・未来・挑戦です。

各班ごとにあ行、か行、さ行…を振り当てて、かるたの文章を創作。

その中から一つを選んでみんなの前で発表するというものでした。

この班は、全員で「き」のかるただけを創作すると決めて創作していました。

めっっっちゃ賢いな~と感心してしまいました 。

。

確かに発表するのは一つだけなので、全員で同じひらがなに取り掛かった方が、芋づる式にたくさんの単語や案が生み出せそうです。(与えられた時間が短い場合とかは特に)これも協力の仕方だよな~と目から鱗の気分でした。

各班の力作です。他にも、「学校生活」や「生徒会」など、いま学生生活を送ってるからこそ出てくる単語が使われているかるたもありました。

ちなみにマイボスと私もオリジナルかるたを考案したので見てください。

私作。(字が汚い…)

むずかしい

ことほど燃える

価値がある

いかがでしょうか…

マイボス作。

丸だけが

正解じゃないよ

人生は

私のお気に入りは↑です。

こうして自分で考えて何かを創作するというのは面白いもんですね。。

こんな感じのワークシートがあると楽しいかもしれません

最後は記念撮影。

自分自身もとても勉強になったので、見学できて本当に良かったです。

各生徒会のみなさん、交流会で見たこと感じたこと学んだことを、ぜひこれからの学校生活・生徒会活動に活かしてくださいね。

生徒会のみなさん、先生がた、ほんとうにありがとうございました。

また探検の殿堂に遊びに来てくださいね~

市内中学校の生徒会会長と副会長が集まって、それぞれの学校での取り組みや活動を発表しあい、課題について意見を出し合って相互に交流を深めるのが生徒会交流会。一年に2~3回行われており、2018年度は探検の殿堂以外でも五個荘地区まちなみ保存交流館や、愛東地区の百済寺が会場となりました。

私は生徒会交流会なるものを知らなかったので、お邪魔にならないように見学させていただきました。その様子をみなさまにもお伝えしましょう。

探検の殿堂に集まってくれた生徒会のみんなは、2学期に任命されたばかりの新メンバー。初めての場所、初めて会う他校の生徒たちに最初は緊張している面持ちです。

ずいぶん前から来て練習している生徒たちがいるな~と感心していたら、今回の総合司会役だった湖東中学校の生徒会のみなさんでした。

会場に設置されたフラッグ。

昨年の秋ごろから、学区内の小学校や中学校でまわしながら完成させていったそうです。

交流会は各学校の活動報告から始まりました。

3~4学校が同時に発表するので、各生徒会は一人ずつ違う学校の発表を聞いて質疑応答をかわします。2回ほど発表を繰り返したら、発表する学校が入れ替わります。

発表にあたり総合司会から

〇わかりやすくゆっくり話す

〇他の学校の迷惑にならない声の大きさ

〇発表の時間厳守

〇発表を聞く人は内容をよく聞いて、質問したり、相手の課題に対して「自分のとこはこうしてるよ~」と提案したりすること

というお達しがありました。大人でも心掛けたいお約束。

発表の様子をいくつかご紹介します。

永源寺中学校では、独自の取り組みである「しいたけ栽培」やあいさつ運動、三重県いなべ市にある藤原中学校との交流について発表してくれました。

しいたけ栽培をしてるなんて、私は初めて知りました。凄く面白そう、やってみたいな~。

発表を終えたら、「どうして他校と交流しようと思ったんですか?」という質問が!

自分たちの活動発表以上に、他校の生徒から飛んでくる質問に答えるのが一番緊張する!と言っていた生徒さんがいました。確かに、なぜその活動をしようと思ったのか、その過程で何が分かったのかなどの背景が分からないと、質問って応えられませんもんね。

永源寺中学校の生徒会のみんなは、「他校を知ったら、もっと自分たちの学校を盛り上げられると思うから」としっかり回答されていました

愛東中学校さんによる発表。

現代の中学生にとってもスマホのやりすぎや学校への持ち込みは悩みの種のようです。(私も耳が痛いです)こうやって学校全体で取り組んだら、一人だと難しいことも改善できていくんじゃないかと思うし、改善しようとする意識が素晴らしいです。ノーモア時間ドロボーは、今年から取り組み範囲が中学校区まで拡大されたそうです。

今回から滋賀学園中学校さんは今回が初!生徒会交流会参加だそうです。

私が見た限り、発表に合わせてパワーポイントの操作も生徒さんが担当していたのはココだけだったと思います。(※生徒さんが発表しつつリモコンでスライドを遠隔操作していた中学校さんがいらしたらすみません!

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

多くの学校がパワーポイントで発表するなか、アナログな手法をとる中学校もありました。

聖徳中学校さんは、発表にあわせてキーワードを書いた紙をどんどんホワイトボードに貼っていってました。

箱に紙を入れる順番を間違えたら一大事です。

動いているものがあるとやっぱり目が引き寄せられます。

(集団ダンスで一人だけ止まってたら目立つ論理)

こちらは能登川中学校さんです。

写真を見ていて、やっぱりホワイトボードに張り出してあると一覧性があるなと思いました。紙と太いマジックさえあれば誰でも作れるというシンプルさも私はひじょうにすき大好きです

パワポはパワポで、動画を見せられたり、写真を切り替えたり、大きく映し出したりできますし、それぞれの媒体の特色が改めて分かりますね。

発表方法もそれぞれに個性があって、個人的にものすごく刺激になりました。

他にも、自転車のカギがつけっぱで困っているという学校に「毎月、カギ点検してるよ~」とアドバイスしてる風景が見られたりと、それぞれの学校独自の取り組みや悩みが聞けて大変興味深かったです。

残念ながら私の身体は一つしかないので、全中学校の発表は聞けなかったのですが…

活動報告の次は、マイボスによる探検の殿堂の説明&館内見学を行いました。

今回は西堀語録のなかから「異質の力でチームワーク」をピックアップ。学校や生徒会という集団の中に身を置くからこそ、このテーマが選ばれたのだと思います。他にも、なぜ探検の殿堂がここにあるのか、西堀さんとの関係などについてもお話がありました。

――――――――――――

2019/01/19

マイボスが湖東図書館から面白い資料を借りてきてくれましたのでみなさまにもご紹介します。こちらは昭和44年(1969年)8月1日、今から約50年前に湖東中新聞委員会によって発行された「湖東中学新聞」です。

西堀宅の暖炉のある居間を再現した記念室にもご案内して、西堀さんが実際に使っていた椅子にも座っていただきました。

館内見学の後は、西堀かるたを使ったかるたとり大会が開催されました。

座席は学校別ではなくバラバラ!なので最初はよそよそしかったみんなも…

かるたとりで次第にフレンドリーに。持ち札の数が分かるからでしょうか?白熱していました。

(背後から「あった!そこ~」とか言って惑わせたのは私です)

かるたとり大会後には、生徒会のみんなでオリジナルかるたの創作にチャレンジ!

テーマは夢・未来・挑戦です。

各班ごとにあ行、か行、さ行…を振り当てて、かるたの文章を創作。

その中から一つを選んでみんなの前で発表するというものでした。

この班は、全員で「き」のかるただけを創作すると決めて創作していました。

めっっっちゃ賢いな~と感心してしまいました

。

。確かに発表するのは一つだけなので、全員で同じひらがなに取り掛かった方が、芋づる式にたくさんの単語や案が生み出せそうです。(与えられた時間が短い場合とかは特に)これも協力の仕方だよな~と目から鱗の気分でした。

各班の力作です。他にも、「学校生活」や「生徒会」など、いま学生生活を送ってるからこそ出てくる単語が使われているかるたもありました。

ちなみにマイボスと私もオリジナルかるたを考案したので見てください。

私作。(字が汚い…)

むずかしい

ことほど燃える

価値がある

いかがでしょうか…

マイボス作。

丸だけが

正解じゃないよ

人生は

私のお気に入りは↑です。

こうして自分で考えて何かを創作するというのは面白いもんですね。。

こんな感じのワークシートがあると楽しいかもしれません

最後は記念撮影。

自分自身もとても勉強になったので、見学できて本当に良かったです。

各生徒会のみなさん、交流会で見たこと感じたこと学んだことを、ぜひこれからの学校生活・生徒会活動に活かしてくださいね。

生徒会のみなさん、先生がた、ほんとうにありがとうございました。

また探検の殿堂に遊びに来てくださいね~

タグ :生徒会交流会

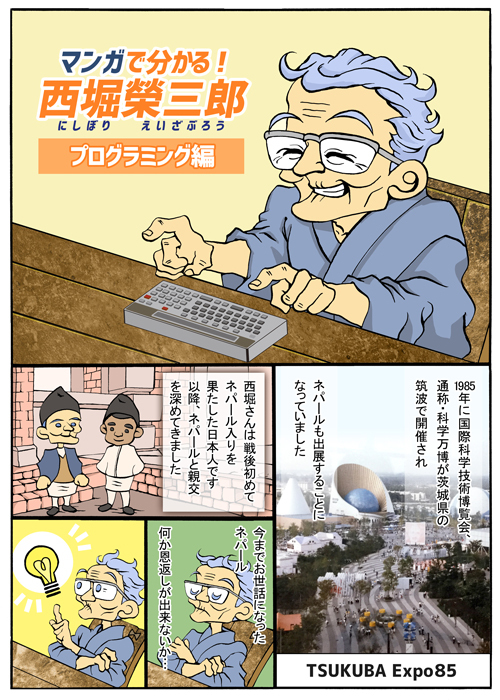

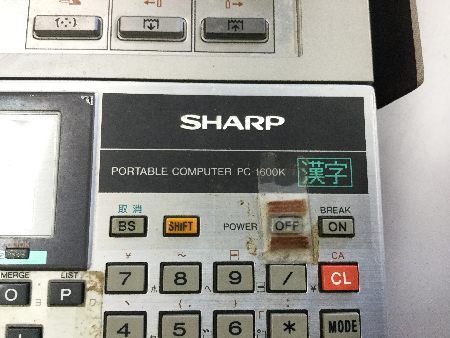

ポケットコンピュータ PC-1600K

先日の記事でもお伝えした通り、西堀榮三郎さんが愛用したポケコン、PC-1500の捜索話(続報)です。

----------------------------------------------------------------------------

あれから数日、マイボスが「PC-1500探してるんだっけ?」と資料の保管室へ。

そして帰ってきたマイボスの手には見覚えのあるポケコンボックスが!!

こんなにすぐ探し出せるなんて

私はあんなに探して見つからなかったのに

さっすが~~

喜び勇みつつ開封します。とうとうお目当てのPC-1500をゲット!

こっちにもプロッター※と替え芯がちゃんと付属してる

あれ、でも後継機であるPC-1500Aよりもプロッターが大きい…?

と思って良く見てみたら

これ、PC-1500ちゃう、PC-1600Kや!!

さすが、後継機だけあって漢字表記も可能に

と感心している場合でもありません。

なんということでしょう。

ほんとうに、どこにいったの、PC-1500

引き続き捜査を続けます。

--------------------------------------

2019/01/12

>今日はあるものを探していました。探検の殿堂の収蔵資料ですが、とんと見かけない。私が探しているもの、それはポケットコンピュータのPC-1500です。

あれから数日、マイボスが「PC-1500探してるんだっけ?」と資料の保管室へ。

そして帰ってきたマイボスの手には見覚えのあるポケコンボックスが!!

こんなにすぐ探し出せるなんて

私はあんなに探して見つからなかったのに

さっすが~~

喜び勇みつつ開封します。とうとうお目当てのPC-1500をゲット!

こっちにもプロッター※と替え芯がちゃんと付属してる

※プロッターとは

コンピューターで作成した線や図形を用紙に描くための装置。通常のプリンターのプリンターヘッドの代わりにボールペンやシャープペンシルを使うもので、用紙の上に固定されたペンを動かして作図する。

写真のように、ポケコンをプロッターに接続して印刷します。ボックスの上に見えている緑や赤の細い棒状のものが替え芯になります。

コンピューターで作成した線や図形を用紙に描くための装置。通常のプリンターのプリンターヘッドの代わりにボールペンやシャープペンシルを使うもので、用紙の上に固定されたペンを動かして作図する。

(ASCII.jpデジタル用語辞典より引用)

写真のように、ポケコンをプロッターに接続して印刷します。ボックスの上に見えている緑や赤の細い棒状のものが替え芯になります。

あれ、でも後継機であるPC-1500Aよりもプロッターが大きい…?

と思って良く見てみたら

これ、PC-1500ちゃう、PC-1600Kや!!

さすが、後継機だけあって漢字表記も可能に

と感心している場合でもありません。

なんということでしょう。

ほんとうに、どこにいったの、PC-1500

引き続き捜査を続けます。

ミニ展示が出来るまで 第5話 ~驚愕~

今回のあらすじ

ミニ展示の場所を知る

私もミニ展示の場所を知ったときは驚いたものです。

10か月働いていたのに、記念室の奥ミニ展示コーナーだったとは露ほど知らず…

最初はミニ展示コーナーにA3サイズに印刷した漫画をパネルでいくつか展示しようと考えていましたが、マイボスのアドバイスを受けて、展示コーナーの壁面を覆うくらいに拡大したものを展示することになりました。

その方がガラス越しにも見やすくて良かったと思います。

しかし今にして思うと、

限られたスペースだからこそ

来館者に何を伝えるか、

その要素の見極めが物凄く大事だったな~~~~

と痛感しています。

―――――――――――――

第四話から、なんと1か月も時間が空いてしまいました。

というかまだ5話しか進んでいないことに驚愕しました。

漫画のあとにくっつけてた「展示が出来るまで」のロゴはどこにいったんでしょうか?

タグ :展示が出来るまで

南極観測隊とガリ版

今日はお休みをいただいたので、東近江市にある『ガリ版伝承館』にお邪魔してきました。

ガリ版伝承館

【所在地】 〒529-1521 東近江市蒲生岡本町663番地

【開館時間】土・日曜日の午前10時~午後4時30分(入館は午後4時まで)

【開館日】 土・日曜日(ただし年末年始は休館)

【入館料】 無料

【ガリ版体験】300円(要事前予約)

※2019年1月20日現在の情報です。

ガリ版伝承館は、明治末に建てられた堀井新治郎父子の本家を改修したものです。

堀井新次郎父子は、明治時代にトーマス・エジソンのミメオグラフを参考に、謄写版(とうしゃばん)を発明したことで有名です。謄写版は、鉄筆を使って原紙を作成する時に「ガリガリ」という音がするので、「ガリ版」という愛称で日本で多く使われていました。

ガリ版伝承館には、東近江の地域おこし協力隊員として三崎尚子さんが2018年から就任されています。滋賀報知新聞社さんのサイトでは、三崎さんが書かれた記事がご覧いただけます。

お忙しい中、ガリ版伝承館やガリ版について色々と教えてくださいました。

中に入ると、ガリ版の歴史や、ガリ版印刷で使う道具、実際にガリ版で印刷された冊子やチラシなどが展示されています。撮影OKだったので撮りまくりました。

しかしみなさん、ぎもんにおもっているでしょう。

なぜ探検の殿堂(非)公式ブログでガリ版伝承館がとうじょうするのか。

なぜ記事としてあっぷしているのか

それは……

これです!!

南 極 新 聞 !!! (原 本)

実は、南極観測隊はガリ版を使って新聞を発行していたのです。

西堀さんたち一次隊の時は、砕氷船「宗谷」にガリ版があったものの、昭和基地までは持ち込まれませんでした。しかし、それ以降はガリ版が基地内に持ち込まれ、越冬中もこうやって南極新聞が発行されていたのです。

南極新聞では業務連絡以外にも、それぞれの仕事の紹介やコラム、面白エピソードなども掲載されていました。昭和基地の規模が大きくなるにつれて、仕事上の関わりが薄い人同士も出てきます。そんな中、南極新聞は仲間意識の芽生え に役立ったとかなんとか…

に役立ったとかなんとか…

(マイボスの話を聞いていた時のメモによるので、訂正が入るかもしれません。)

実際に読んでみたら、真水の節水をお願いする記事や、第44話を迎えた「オーロラ千一夜」、一次隊に参加した立見辰雄(たつみたつお)さんが書かれた基地建設に関わる記事など色々載っていました。

これは隊員たちの心の楽しみなるでしょうね~

ガリ版を作った人の字や絵からも人柄が感じられるような気がします。

展示を見終えた後は「ガリ版体験」をさせていただきました。

ポストカード大の紙に下書きを描きます。

せっかくなので西堀さんに登場していただきました。

次は下書きの上に、ロウ紙と呼ばれる特殊な原紙を重ねます。

そして「鉄筆」という道具で下書きの線をなぞって写し取ります。鉄筆には、鉄製の硬いペン先と、木やプラスチックで出来た柄が尖っている部分があります。下書きは、柄が尖った部分でなぞります。一応西堀さんが持ってるのが鉄筆のつもり。(鉄筆の写真取り忘れたアホ)

今度は鉄製のペン先を使って、写し取った下書きの線をガリガリ削っていきます。色が出るのは鉄筆で削った部分なので、この段階で文字などの形も整えました。せっかくガリ版伝承館に来てるのに、南極要素がモコモコ服しかなかったので、ペンギンを追加。もっとデカく南極!って書けばよかったカモ(;´∀`)

穴が開いている部分に印刷する紙をセットして、その上にロウ紙を固定!

ローラーに中性インクをつけます。

色は探検の殿堂のイメージカラーである紺色をお願いしました。

そしてロウ紙の上からローラーでインクを塗ります!

最初は色が出にくいので、何度か試し刷りをしました。

完 成 !!

Woooooo!!

初めてにしてはいい感じではないでしょうか!?

印刷を繰り返して原紙がダメになってしまうまで、何人もの西堀さんを生み出すことが出来ます。良いお土産になりますね~

印刷されたもののアップを見てみると、ほんのりドットのようにインクが乗っているのが分かります。

ガリ版は初めてでしたが…

すごく面白いです(*´▽`*)

わたしこれめっちゃ好き

今回は1色刷りでしたが、2色刷りをすることもできるそうです。

しかもTシャツをガリ版で印刷する体験もあるとか!

300円でこんなに楽しめるなんて、なんてサイコーなんでしょうか。

体験してみたら「ガリ版ってこ~ゆ~ものなのね!」というのが凄く分かりやすかったです。

木版画などのように反転して版を作らなくていいので、絵を描く延長線上でガリ版が作れるのが凄く魅力的

-----------------------------------------

昨年の5月ごろに、マイボスからガリ版と南極観測隊の話を聞いてから、ガリ版伝承館に来てみたいとずっと思っていたのです。なかなか予定が合わなかったのですが、ようやく実現しました。

みなさんも、ぜひガリ版伝承館をお訪れた際には南極新聞をご覧ください。

三崎さん、ありがとうございました!

ガリ版伝承館

【所在地】 〒529-1521 東近江市蒲生岡本町663番地

【開館時間】土・日曜日の午前10時~午後4時30分(入館は午後4時まで)

【開館日】 土・日曜日(ただし年末年始は休館)

【入館料】 無料

【ガリ版体験】300円(要事前予約)

※2019年1月20日現在の情報です。

ガリ版伝承館は、明治末に建てられた堀井新治郎父子の本家を改修したものです。

堀井新次郎父子は、明治時代にトーマス・エジソンのミメオグラフを参考に、謄写版(とうしゃばん)を発明したことで有名です。謄写版は、鉄筆を使って原紙を作成する時に「ガリガリ」という音がするので、「ガリ版」という愛称で日本で多く使われていました。

ガリ版伝承館には、東近江の地域おこし協力隊員として三崎尚子さんが2018年から就任されています。滋賀報知新聞社さんのサイトでは、三崎さんが書かれた記事がご覧いただけます。

お忙しい中、ガリ版伝承館やガリ版について色々と教えてくださいました。

中に入ると、ガリ版の歴史や、ガリ版印刷で使う道具、実際にガリ版で印刷された冊子やチラシなどが展示されています。撮影OKだったので撮りまくりました。

しかしみなさん、ぎもんにおもっているでしょう。

なぜ探検の殿堂(非)公式ブログでガリ版伝承館がとうじょうするのか。

なぜ記事としてあっぷしているのか

それは……

これです!!

南 極 新 聞 !!! (原 本)

実は、南極観測隊はガリ版を使って新聞を発行していたのです。

西堀さんたち一次隊の時は、砕氷船「宗谷」にガリ版があったものの、昭和基地までは持ち込まれませんでした。しかし、それ以降はガリ版が基地内に持ち込まれ、越冬中もこうやって南極新聞が発行されていたのです。

南極新聞では業務連絡以外にも、それぞれの仕事の紹介やコラム、面白エピソードなども掲載されていました。昭和基地の規模が大きくなるにつれて、仕事上の関わりが薄い人同士も出てきます。そんな中、南極新聞は仲間意識の芽生え

に役立ったとかなんとか…

に役立ったとかなんとか…(マイボスの話を聞いていた時のメモによるので、訂正が入るかもしれません。)

実際に読んでみたら、真水の節水をお願いする記事や、第44話を迎えた「オーロラ千一夜」、一次隊に参加した立見辰雄(たつみたつお)さんが書かれた基地建設に関わる記事など色々載っていました。

これは隊員たちの心の楽しみなるでしょうね~

ガリ版を作った人の字や絵からも人柄が感じられるような気がします。

展示を見終えた後は「ガリ版体験」をさせていただきました。

ポストカード大の紙に下書きを描きます。

せっかくなので西堀さんに登場していただきました。

次は下書きの上に、ロウ紙と呼ばれる特殊な原紙を重ねます。

そして「鉄筆」という道具で下書きの線をなぞって写し取ります。鉄筆には、鉄製の硬いペン先と、木やプラスチックで出来た柄が尖っている部分があります。下書きは、柄が尖った部分でなぞります。一応西堀さんが持ってるのが鉄筆のつもり。(鉄筆の写真取り忘れたアホ)

今度は鉄製のペン先を使って、写し取った下書きの線をガリガリ削っていきます。色が出るのは鉄筆で削った部分なので、この段階で文字などの形も整えました。せっかくガリ版伝承館に来てるのに、南極要素がモコモコ服しかなかったので、ペンギンを追加。もっとデカく南極!って書けばよかったカモ(;´∀`)

穴が開いている部分に印刷する紙をセットして、その上にロウ紙を固定!

ローラーに中性インクをつけます。

色は探検の殿堂のイメージカラーである紺色をお願いしました。

そしてロウ紙の上からローラーでインクを塗ります!

最初は色が出にくいので、何度か試し刷りをしました。

完 成 !!

Woooooo!!

初めてにしてはいい感じではないでしょうか!?

印刷を繰り返して原紙がダメになってしまうまで、何人もの西堀さんを生み出すことが出来ます。良いお土産になりますね~

印刷されたもののアップを見てみると、ほんのりドットのようにインクが乗っているのが分かります。

ガリ版は初めてでしたが…

すごく面白いです(*´▽`*)

わたしこれめっちゃ好き

今回は1色刷りでしたが、2色刷りをすることもできるそうです。

しかもTシャツをガリ版で印刷する体験もあるとか!

300円でこんなに楽しめるなんて、なんてサイコーなんでしょうか。

体験してみたら「ガリ版ってこ~ゆ~ものなのね!」というのが凄く分かりやすかったです。

木版画などのように反転して版を作らなくていいので、絵を描く延長線上でガリ版が作れるのが凄く魅力的

-----------------------------------------

昨年の5月ごろに、マイボスからガリ版と南極観測隊の話を聞いてから、ガリ版伝承館に来てみたいとずっと思っていたのです。なかなか予定が合わなかったのですが、ようやく実現しました。

みなさんも、ぜひガリ版伝承館をお訪れた際には南極新聞をご覧ください。

三崎さん、ありがとうございました!

約50年前の湖東中学新聞

マイボスが湖東図書館から面白い資料を借りてきてくれましたのでみなさまにもご紹介します。こちらは昭和44年(1969年)8月1日、今から約50年前に湖東中新聞委員会によって発行された「湖東中学新聞」です。

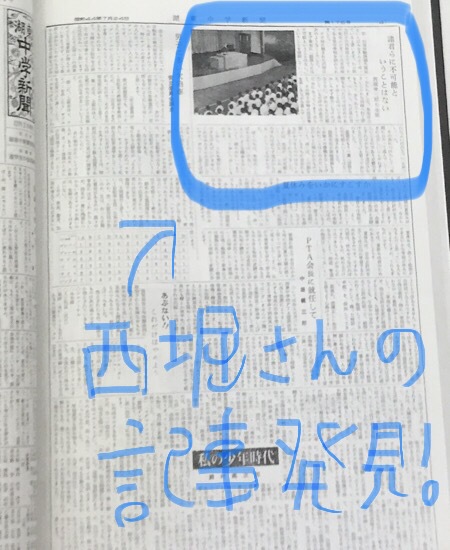

なぜ湖東中学新聞を取り上げるかというと、ご覧ください!

(全体像の写真ですみません

)

)なんと、西堀さんが湖東中学校で講演をされたという記事が掲載されているのです。

日本初の試みであった1年間の南極越冬を終えてから、西堀さんは各地の小・中学校に招かれて、自分の体験や子供たちへの激励などを講演して回ったそうです。その中には、もちろん湖東中学校も含まれていました。

簡単に内容を要約すると…

幼いころからの夢や目標に向かう中で苦しい時もあるだろう。

しかし、君たちに不可能ということはない。

その時の苦労や出来事そのものを楽しみつつ、諦めず努力を続ければ必ず道は開かれる。

講演で聞いたこうした西堀先生の言葉を忘れずに、みなさん頑張りましょう!

といったものです。

現在だと、本でしか知るすべがない西堀語録を直接聞いた人がいると思うと不思議な感じですね。

しかし、この講演は探検の殿堂にとっても非常に重要な出来事でした。

西堀さんの話は、生徒たちだけでなく、講演を聞いた大人たちにも強い影響を与えました。

そこには、当時の湖東町町長や、のちに町長となる人などが同席していたのです。

湖東町からも西堀さんのように世界に羽ばたく人材が育ってほしい!

西堀さんの心や言葉を後の子供たちにも残していきたい!!

そうした熱い想いは、やがて「西堀榮三郎記念 探検の殿堂」設立へ至るまでになりました。

(西堀さんの御祖父様、御祖母様やご両親が旧・湖東町のご出身という経緯もありつつ)

結構、「なぜここに西堀さんの記念館が?」がお聞きになる来館者の方が多いのですが

じつはそういう背景があったのでした。

探検の殿堂誕生のきっかけともなった出来事を知らせる記事です。

いわゆる校内新聞なので、記者ももちろん中学生。

記事内に「ぼく」とあるので、男子生徒でしょう。

西堀さんの講演を聞いた記者や中学生たちは、どんな人生を歩んでいるのでしょうか。

タグ :湖東中学新聞

『岳人』2月号に掲載されました

こちらの記事↓でお知らせしたとおり、山岳雑誌『岳人』2月号(1月15日発売)に探検の殿堂が紹介されています。

――――――――――――

――――――――――――

今朝、出勤したら机の上に『岳人』2月号が!!

『岳人』さんが送ってきてくださったそうです。ありがとうございます!!

『岳人』2月号は来館者の方にご覧いただけるよう、西堀さん宅の「暖炉のある居間」を再現した記念室に置かせていただいております。

今月号のテーマは「地図」。

地図の読み方や記号だけでなくコンパスを使って実際に地図を活用する方法などについても詳しく特集されていました。

しかもその特集の中に、探検の殿堂で顕彰している探検家である河口慧海(かわぐちえかい)や、松浦武四郎(まつうらたけしろう)にフォーカスを当てた記事も掲載されていました!!

これからじっくり読んでみようと思います。

実物を手にしなければ2人の探検家について掲載されているなんて知り得ませんでした。

やっぱり日ごろから情報収集すること、継続することが凄く大切だな~~と痛感です。

岳人さん、本当にありがとうございました

――――――――――――

2019/01/13

今朝、出勤したら机の上に『岳人』2月号が!!

『岳人』さんが送ってきてくださったそうです。ありがとうございます!!

『岳人』2月号は来館者の方にご覧いただけるよう、西堀さん宅の「暖炉のある居間」を再現した記念室に置かせていただいております。

今月号のテーマは「地図」。

地図の読み方や記号だけでなくコンパスを使って実際に地図を活用する方法などについても詳しく特集されていました。

しかもその特集の中に、探検の殿堂で顕彰している探検家である河口慧海(かわぐちえかい)や、松浦武四郎(まつうらたけしろう)にフォーカスを当てた記事も掲載されていました!!

★探検家MEMO★

河口慧海は、チベット語で書かれた仏教経典入手のため、1901年に初めてチベットに潜入した日本人です。

松浦武四郎は1845年に蝦夷へ渡って以降、測量学や地理学、民俗学などを独学して、アイヌ民族の風俗や動植物などを調査しました。

河口慧海は、チベット語で書かれた仏教経典入手のため、1901年に初めてチベットに潜入した日本人です。

松浦武四郎は1845年に蝦夷へ渡って以降、測量学や地理学、民俗学などを独学して、アイヌ民族の風俗や動植物などを調査しました。

これからじっくり読んでみようと思います。

実物を手にしなければ2人の探検家について掲載されているなんて知り得ませんでした。

やっぱり日ごろから情報収集すること、継続することが凄く大切だな~~と痛感です。

岳人さん、本当にありがとうございました

タグ :岳人

1月14日は「タロとジロの日」

1959年の1月14日は、南極に置き去りにされた樺太犬のタロとジロが第3次南極地域観測隊によって発見された日です。

別名、「愛と希望と勇気の日」ともいうそうです。

奇跡的に生き残っていた2頭の発見は日本中に希望をもたらしたことに由来するからだとか。

タロとジロにかかわる資料がないかと探していたら、『南極第一次越冬隊とカラフト犬』という書籍を見つけました。こちらは、第一次・第三次越冬隊として参加された北村泰一(きたむらたいいち)さんの著書です。

オーロラ観測・犬ぞり係として日本による初めての南極越冬に参加された北村さん。この本は、北村さんと樺太犬たちの焦点を当てた本で、南極での犬ぞりや訓練の苦労や成果などについて書かれています。タロとジロ以外の樺太犬たちについても、その性格や個性、犬同士の関係、判明した限りの最期についても知ることが出来ます。

今日は「タロとジロの日」、この機会にいかがでしょうか。

↓の記事でもタロとジロを含む樺太犬について取り上げています。

--------------------------------------

--------------------------------------

別名、「愛と希望と勇気の日」ともいうそうです。

奇跡的に生き残っていた2頭の発見は日本中に希望をもたらしたことに由来するからだとか。

タロとジロにかかわる資料がないかと探していたら、『南極第一次越冬隊とカラフト犬』という書籍を見つけました。こちらは、第一次・第三次越冬隊として参加された北村泰一(きたむらたいいち)さんの著書です。

オーロラ観測・犬ぞり係として日本による初めての南極越冬に参加された北村さん。この本は、北村さんと樺太犬たちの焦点を当てた本で、南極での犬ぞりや訓練の苦労や成果などについて書かれています。タロとジロ以外の樺太犬たちについても、その性格や個性、犬同士の関係、判明した限りの最期についても知ることが出来ます。

今日は「タロとジロの日」、この機会にいかがでしょうか。

↓の記事でもタロとジロを含む樺太犬について取り上げています。

--------------------------------------

2018/11/20

日本が初めて南極で越冬した際、犬ぞり用に樺太犬(からふとけん)を一緒に連れて行きました。タロとジロは、日本が初めて南極に越冬した時に一緒に連れていった樺太犬の内の2頭です。

--------------------------------------

★雑誌『岳人』に掲載されます★

山岳雑誌の『岳人』2月号(1月15日火曜日発売予定)で探検の殿堂が紹介されます。

山や冒険に関する博物館を紹介する『知りたいことがここにある 山の麓のミュージアム』という連載で取り上げられます。

15日発売ですが、定期購読されている方にはすでに届いているらしく、本日さっそく記事を見てお越しくださった方がいらっしゃいました。

『岳人』効果スゴイ !!

!!

残念ながら取材当日、私は休んでいたのですが、発売前に内容の確認のために掲載ページ部分を送ってくださったので拝見しました。

山小屋風の暖炉のある居間だけでなく、登山や探検で培ったパイオニア精神を生かして多様な分野に挑戦した西堀さんの功績についてもご紹介していただいております。

また、『美を拓くものたち展』や『ココロボ』なども取り上げてくださいました

私は記事を読んで、改めて「登山」と「探検」の関係や、その共通点などを意識する切っ掛けになりました。

『岳人』さん、素晴らしい記事をありがとうございました。

雑誌の紙面で直接確認するのが楽しみです

早く15日になってほしいな~

みなさまも、ぜひごらんください。

山や冒険に関する博物館を紹介する『知りたいことがここにある 山の麓のミュージアム』という連載で取り上げられます。

15日発売ですが、定期購読されている方にはすでに届いているらしく、本日さっそく記事を見てお越しくださった方がいらっしゃいました。

『岳人』効果スゴイ

!!

!!残念ながら取材当日、私は休んでいたのですが、発売前に内容の確認のために掲載ページ部分を送ってくださったので拝見しました。

山小屋風の暖炉のある居間だけでなく、登山や探検で培ったパイオニア精神を生かして多様な分野に挑戦した西堀さんの功績についてもご紹介していただいております。

また、『美を拓くものたち展』や『ココロボ』なども取り上げてくださいました

私は記事を読んで、改めて「登山」と「探検」の関係や、その共通点などを意識する切っ掛けになりました。

『岳人』さん、素晴らしい記事をありがとうございました。

雑誌の紙面で直接確認するのが楽しみです

早く15日になってほしいな~

みなさまも、ぜひごらんください。

タグ :岳人