北極域研究推進プロジェクト冊子『これからの北極』

国立極地研究所さまから、北極域研究推進プロジェクト(ArCS)冊子『これからの北極』を送っていただきました。

ニュースなどで温暖化による北極域における海氷の減少を良く聞きますが、この冊子では、そうした北極域の変化が、生態系や航路・資源開発などの分野でどのような影響を与えるのかということが分かりやすくまとめられています。テキストだけでなく、写真や図なども豊富に使われていています

例えば、海氷が現象することで、北極海を利用した船舶による輸送(欧州=東アジア間の海上距離を、一般的な航路に比べて30~40%短縮することができる)が実現に近づく一方、氷海用の貨物船の建造コストが高額であったり、船舶保険や管理体制の問題、生態系への影響など考慮すべき課題点もあるなど…

これまでの調査研究を踏まえつつ

北極圏の変化が、現在、どういった分野でどんな影響を与えているのか

それによって、これから先、何が起こるのか、を知ることができる冊子です。

国立極地研究所さま

北極域研究推進プロジェクトさま

素敵な冊子をありがとうございました

何者かの足跡を発見

なんの変哲もないドア。

しかし、よく見ると……

何者かの足跡が!

完全に獣です。

おそらく、イタチかテン、ハクビシン、オコジョ、もしくはフェレットでしょう。

温かい場所を求めてドアを開けようとしたんでしょうか?

めちゃくちゃしっかり足跡が写ってます。

みなさんも、探検の殿堂にお越しの際にはこの足跡を探してみてください。

打ち合わせの悲劇

今日は探検の殿堂でとある打ち合わせがありました。

私も同席させていただいて

あぁあんなアイデアが湧く…

こんなイベントを?

まぁ楽しそう

世の中には凄い人がいるもんだなぁ

と、たいへん興味深くお話をお聞きしておりました。

打ち合わせも一段落したとき、トイレに失礼して、ふと鏡を見てみたら

私のアゴに、かなり立派な黒い落書が!!

なにこれ~~!?

まったく記憶も、感触も覚えがないけど、いつのまにか、自分で書いていた…?

不幸中の幸いにも水性ペンだったので、水で洗ったらすぐに落ちました。

そのあと、何食わぬ顔で事務室に帰りました。

――――――――――――――

それにしても、私と正面合わせで打ち合わせをしていた研究者のお二人は、顔の落書に気づかなかったのでしょうか?

(誇張ではなく、マジでイラストに描いてあるくらいの落書だった)

最初は「やだぁ~~、教えてくれたら良いのにぃ~~

プンスコ

プンスコ 」と思いかけましたが、もしかすると私を傷つけないようにわざと知らんぷりをしてくれたのかも……

」と思いかけましたが、もしかすると私を傷つけないようにわざと知らんぷりをしてくれたのかも……

そんな優しいマインドを持つ研究者さんたちの研究内容ですが

近々、探検の殿堂で展示を通して、みなさんにお届けできると思います

楽しみに続報をお待ちください

探検の殿堂で第三回東近江市中学校生徒会交流会が開かれました

昨日、西堀榮三郎記念探検の殿堂で東近江市内の中学校生徒会交流会が開かれました。

市内中学校の生徒会会長と副会長が集まって、それぞれの学校での取り組みや活動を発表しあい、課題について意見を出し合って相互に交流を深めるのが生徒会交流会。一年に2~3回行われており、2018年度は探検の殿堂以外でも五個荘地区まちなみ保存交流館や、愛東地区の百済寺が会場となりました。

私は生徒会交流会なるものを知らなかったので、お邪魔にならないように見学させていただきました。その様子をみなさまにもお伝えしましょう。

探検の殿堂に集まってくれた生徒会のみんなは、2学期に任命されたばかりの新メンバー。初めての場所、初めて会う他校の生徒たちに最初は緊張している面持ちです。

ずいぶん前から来て練習している生徒たちがいるな~と感心していたら、今回の総合司会役だった湖東中学校の生徒会のみなさんでした。

会場に設置されたフラッグ。

昨年の秋ごろから、学区内の小学校や中学校でまわしながら完成させていったそうです。

交流会は各学校の活動報告から始まりました。

3~4学校が同時に発表するので、各生徒会は一人ずつ違う学校の発表を聞いて質疑応答をかわします。2回ほど発表を繰り返したら、発表する学校が入れ替わります。

発表にあたり総合司会から

〇わかりやすくゆっくり話す

〇他の学校の迷惑にならない声の大きさ

〇発表の時間厳守

〇発表を聞く人は内容をよく聞いて、質問したり、相手の課題に対して「自分のとこはこうしてるよ~」と提案したりすること

というお達しがありました。大人でも心掛けたいお約束。

発表の様子をいくつかご紹介します。

永源寺中学校では、独自の取り組みである「しいたけ栽培」やあいさつ運動、三重県いなべ市にある藤原中学校との交流について発表してくれました。

しいたけ栽培をしてるなんて、私は初めて知りました。凄く面白そう、やってみたいな~。

発表を終えたら、「どうして他校と交流しようと思ったんですか?」という質問が!

自分たちの活動発表以上に、他校の生徒から飛んでくる質問に答えるのが一番緊張する!と言っていた生徒さんがいました。確かに、なぜその活動をしようと思ったのか、その過程で何が分かったのかなどの背景が分からないと、質問って応えられませんもんね。

永源寺中学校の生徒会のみんなは、「他校を知ったら、もっと自分たちの学校を盛り上げられると思うから」としっかり回答されていました

愛東中学校さんによる発表。

現代の中学生にとってもスマホのやりすぎや学校への持ち込みは悩みの種のようです。(私も耳が痛いです)こうやって学校全体で取り組んだら、一人だと難しいことも改善できていくんじゃないかと思うし、改善しようとする意識が素晴らしいです。ノーモア時間ドロボーは、今年から取り組み範囲が中学校区まで拡大されたそうです。

今回から滋賀学園中学校さんは今回が初!生徒会交流会参加だそうです。

私が見た限り、発表に合わせてパワーポイントの操作も生徒さんが担当していたのはココだけだったと思います。(※生徒さんが発表しつつリモコンでスライドを遠隔操作していた中学校さんがいらしたらすみません! )こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

多くの学校がパワーポイントで発表するなか、アナログな手法をとる中学校もありました。

聖徳中学校さんは、発表にあわせてキーワードを書いた紙をどんどんホワイトボードに貼っていってました。

箱に紙を入れる順番を間違えたら一大事です。

動いているものがあるとやっぱり目が引き寄せられます。

(集団ダンスで一人だけ止まってたら目立つ論理)

こちらは能登川中学校さんです。

写真を見ていて、やっぱりホワイトボードに張り出してあると一覧性があるなと思いました。紙と太いマジックさえあれば誰でも作れるというシンプルさも私はひじょうにすき大好きです

パワポはパワポで、動画を見せられたり、写真を切り替えたり、大きく映し出したりできますし、それぞれの媒体の特色が改めて分かりますね。

発表方法もそれぞれに個性があって、個人的にものすごく刺激になりました。

他にも、自転車のカギがつけっぱで困っているという学校に「毎月、カギ点検してるよ~」とアドバイスしてる風景が見られたりと、それぞれの学校独自の取り組みや悩みが聞けて大変興味深かったです。

残念ながら私の身体は一つしかないので、全中学校の発表は聞けなかったのですが…

活動報告の次は、マイボスによる探検の殿堂の説明&館内見学を行いました。

今回は西堀語録のなかから「異質の力でチームワーク」をピックアップ。学校や生徒会という集団の中に身を置くからこそ、このテーマが選ばれたのだと思います。他にも、なぜ探検の殿堂がここにあるのか、西堀さんとの関係などについてもお話がありました。

――――――――――――――――――――――――

西堀宅の暖炉のある居間を再現した記念室にもご案内して、西堀さんが実際に使っていた椅子にも座っていただきました。

館内見学の後は、西堀かるたを使ったかるたとり大会が開催されました。

座席は学校別ではなくバラバラ!なので最初はよそよそしかったみんなも…

かるたとりで次第にフレンドリーに。持ち札の数が分かるからでしょうか?白熱していました。

(背後から「あった!そこ~」とか言って惑わせたのは私です)

かるたとり大会後には、生徒会のみんなでオリジナルかるたの創作にチャレンジ!

テーマは夢・未来・挑戦です。

各班ごとにあ行、か行、さ行…を振り当てて、かるたの文章を創作。

その中から一つを選んでみんなの前で発表するというものでした。

この班は、全員で「き」のかるただけを創作すると決めて創作していました。

めっっっちゃ賢いな~と感心してしまいました 。

。

確かに発表するのは一つだけなので、全員で同じひらがなに取り掛かった方が、芋づる式にたくさんの単語や案が生み出せそうです。(与えられた時間が短い場合とかは特に)これも協力の仕方だよな~と目から鱗の気分でした。

各班の力作です。他にも、「学校生活」や「生徒会」など、いま学生生活を送ってるからこそ出てくる単語が使われているかるたもありました。

ちなみにマイボスと私もオリジナルかるたを考案したので見てください。

私作。(字が汚い…)

むずかしい

ことほど燃える

価値がある

いかがでしょうか…

マイボス作。

丸だけが

正解じゃないよ

人生は

私のお気に入りは↑です。

こうして自分で考えて何かを創作するというのは面白いもんですね。。

こんな感じのワークシートがあると楽しいかもしれません

最後は記念撮影。

自分自身もとても勉強になったので、見学できて本当に良かったです。

各生徒会のみなさん、交流会で見たこと感じたこと学んだことを、ぜひこれからの学校生活・生徒会活動に活かしてくださいね。

生徒会のみなさん、先生がた、ほんとうにありがとうございました。

また探検の殿堂に遊びに来てくださいね~

市内中学校の生徒会会長と副会長が集まって、それぞれの学校での取り組みや活動を発表しあい、課題について意見を出し合って相互に交流を深めるのが生徒会交流会。一年に2~3回行われており、2018年度は探検の殿堂以外でも五個荘地区まちなみ保存交流館や、愛東地区の百済寺が会場となりました。

私は生徒会交流会なるものを知らなかったので、お邪魔にならないように見学させていただきました。その様子をみなさまにもお伝えしましょう。

探検の殿堂に集まってくれた生徒会のみんなは、2学期に任命されたばかりの新メンバー。初めての場所、初めて会う他校の生徒たちに最初は緊張している面持ちです。

ずいぶん前から来て練習している生徒たちがいるな~と感心していたら、今回の総合司会役だった湖東中学校の生徒会のみなさんでした。

会場に設置されたフラッグ。

昨年の秋ごろから、学区内の小学校や中学校でまわしながら完成させていったそうです。

交流会は各学校の活動報告から始まりました。

3~4学校が同時に発表するので、各生徒会は一人ずつ違う学校の発表を聞いて質疑応答をかわします。2回ほど発表を繰り返したら、発表する学校が入れ替わります。

発表にあたり総合司会から

〇わかりやすくゆっくり話す

〇他の学校の迷惑にならない声の大きさ

〇発表の時間厳守

〇発表を聞く人は内容をよく聞いて、質問したり、相手の課題に対して「自分のとこはこうしてるよ~」と提案したりすること

というお達しがありました。大人でも心掛けたいお約束。

発表の様子をいくつかご紹介します。

永源寺中学校では、独自の取り組みである「しいたけ栽培」やあいさつ運動、三重県いなべ市にある藤原中学校との交流について発表してくれました。

しいたけ栽培をしてるなんて、私は初めて知りました。凄く面白そう、やってみたいな~。

発表を終えたら、「どうして他校と交流しようと思ったんですか?」という質問が!

自分たちの活動発表以上に、他校の生徒から飛んでくる質問に答えるのが一番緊張する!と言っていた生徒さんがいました。確かに、なぜその活動をしようと思ったのか、その過程で何が分かったのかなどの背景が分からないと、質問って応えられませんもんね。

永源寺中学校の生徒会のみんなは、「他校を知ったら、もっと自分たちの学校を盛り上げられると思うから」としっかり回答されていました

愛東中学校さんによる発表。

現代の中学生にとってもスマホのやりすぎや学校への持ち込みは悩みの種のようです。(私も耳が痛いです)こうやって学校全体で取り組んだら、一人だと難しいことも改善できていくんじゃないかと思うし、改善しようとする意識が素晴らしいです。ノーモア時間ドロボーは、今年から取り組み範囲が中学校区まで拡大されたそうです。

今回から滋賀学園中学校さんは今回が初!生徒会交流会参加だそうです。

私が見た限り、発表に合わせてパワーポイントの操作も生徒さんが担当していたのはココだけだったと思います。(※生徒さんが発表しつつリモコンでスライドを遠隔操作していた中学校さんがいらしたらすみません!

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

)こういうのを見ると、生徒会メンバーが学校イベントの司会進行や裏方作業もこなしてるというのに説得力がでますね~。

多くの学校がパワーポイントで発表するなか、アナログな手法をとる中学校もありました。

聖徳中学校さんは、発表にあわせてキーワードを書いた紙をどんどんホワイトボードに貼っていってました。

箱に紙を入れる順番を間違えたら一大事です。

動いているものがあるとやっぱり目が引き寄せられます。

(集団ダンスで一人だけ止まってたら目立つ論理)

こちらは能登川中学校さんです。

写真を見ていて、やっぱりホワイトボードに張り出してあると一覧性があるなと思いました。紙と太いマジックさえあれば誰でも作れるというシンプルさも私はひじょうにすき大好きです

パワポはパワポで、動画を見せられたり、写真を切り替えたり、大きく映し出したりできますし、それぞれの媒体の特色が改めて分かりますね。

発表方法もそれぞれに個性があって、個人的にものすごく刺激になりました。

他にも、自転車のカギがつけっぱで困っているという学校に「毎月、カギ点検してるよ~」とアドバイスしてる風景が見られたりと、それぞれの学校独自の取り組みや悩みが聞けて大変興味深かったです。

残念ながら私の身体は一つしかないので、全中学校の発表は聞けなかったのですが…

活動報告の次は、マイボスによる探検の殿堂の説明&館内見学を行いました。

今回は西堀語録のなかから「異質の力でチームワーク」をピックアップ。学校や生徒会という集団の中に身を置くからこそ、このテーマが選ばれたのだと思います。他にも、なぜ探検の殿堂がここにあるのか、西堀さんとの関係などについてもお話がありました。

――――――――――――

2019/01/19

マイボスが湖東図書館から面白い資料を借りてきてくれましたのでみなさまにもご紹介します。こちらは昭和44年(1969年)8月1日、今から約50年前に湖東中新聞委員会によって発行された「湖東中学新聞」です。

西堀宅の暖炉のある居間を再現した記念室にもご案内して、西堀さんが実際に使っていた椅子にも座っていただきました。

館内見学の後は、西堀かるたを使ったかるたとり大会が開催されました。

座席は学校別ではなくバラバラ!なので最初はよそよそしかったみんなも…

かるたとりで次第にフレンドリーに。持ち札の数が分かるからでしょうか?白熱していました。

(背後から「あった!そこ~」とか言って惑わせたのは私です)

かるたとり大会後には、生徒会のみんなでオリジナルかるたの創作にチャレンジ!

テーマは夢・未来・挑戦です。

各班ごとにあ行、か行、さ行…を振り当てて、かるたの文章を創作。

その中から一つを選んでみんなの前で発表するというものでした。

この班は、全員で「き」のかるただけを創作すると決めて創作していました。

めっっっちゃ賢いな~と感心してしまいました

。

。確かに発表するのは一つだけなので、全員で同じひらがなに取り掛かった方が、芋づる式にたくさんの単語や案が生み出せそうです。(与えられた時間が短い場合とかは特に)これも協力の仕方だよな~と目から鱗の気分でした。

各班の力作です。他にも、「学校生活」や「生徒会」など、いま学生生活を送ってるからこそ出てくる単語が使われているかるたもありました。

ちなみにマイボスと私もオリジナルかるたを考案したので見てください。

私作。(字が汚い…)

むずかしい

ことほど燃える

価値がある

いかがでしょうか…

マイボス作。

丸だけが

正解じゃないよ

人生は

私のお気に入りは↑です。

こうして自分で考えて何かを創作するというのは面白いもんですね。。

こんな感じのワークシートがあると楽しいかもしれません

最後は記念撮影。

自分自身もとても勉強になったので、見学できて本当に良かったです。

各生徒会のみなさん、交流会で見たこと感じたこと学んだことを、ぜひこれからの学校生活・生徒会活動に活かしてくださいね。

生徒会のみなさん、先生がた、ほんとうにありがとうございました。

また探検の殿堂に遊びに来てくださいね~

タグ :生徒会交流会

1月14日は「タロとジロの日」

1959年の1月14日は、南極に置き去りにされた樺太犬のタロとジロが第3次南極地域観測隊によって発見された日です。

別名、「愛と希望と勇気の日」ともいうそうです。

奇跡的に生き残っていた2頭の発見は日本中に希望をもたらしたことに由来するからだとか。

タロとジロにかかわる資料がないかと探していたら、『南極第一次越冬隊とカラフト犬』という書籍を見つけました。こちらは、第一次・第三次越冬隊として参加された北村泰一(きたむらたいいち)さんの著書です。

オーロラ観測・犬ぞり係として日本による初めての南極越冬に参加された北村さん。この本は、北村さんと樺太犬たちの焦点を当てた本で、南極での犬ぞりや訓練の苦労や成果などについて書かれています。タロとジロ以外の樺太犬たちについても、その性格や個性、犬同士の関係、判明した限りの最期についても知ることが出来ます。

今日は「タロとジロの日」、この機会にいかがでしょうか。

↓の記事でもタロとジロを含む樺太犬について取り上げています。

--------------------------------------

--------------------------------------

別名、「愛と希望と勇気の日」ともいうそうです。

奇跡的に生き残っていた2頭の発見は日本中に希望をもたらしたことに由来するからだとか。

タロとジロにかかわる資料がないかと探していたら、『南極第一次越冬隊とカラフト犬』という書籍を見つけました。こちらは、第一次・第三次越冬隊として参加された北村泰一(きたむらたいいち)さんの著書です。

オーロラ観測・犬ぞり係として日本による初めての南極越冬に参加された北村さん。この本は、北村さんと樺太犬たちの焦点を当てた本で、南極での犬ぞりや訓練の苦労や成果などについて書かれています。タロとジロ以外の樺太犬たちについても、その性格や個性、犬同士の関係、判明した限りの最期についても知ることが出来ます。

今日は「タロとジロの日」、この機会にいかがでしょうか。

↓の記事でもタロとジロを含む樺太犬について取り上げています。

--------------------------------------

2018/11/20

日本が初めて南極で越冬した際、犬ぞり用に樺太犬(からふとけん)を一緒に連れて行きました。タロとジロは、日本が初めて南極に越冬した時に一緒に連れていった樺太犬の内の2頭です。

--------------------------------------

ポケットコンピュータ PC-1500

今日はあるものを探していました。

探検の殿堂の収蔵資料ですが、とんと見かけない。

私が探しているもの、それは

ポケットコンピュータのPC-1500です。

ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。

ポケットコンピュータ、通称ポケコンを。

ポケコンとは、1980年代に使われていた小型コンピュータのことです。

初期のパソコンは超!高級品だったので、それより安価なポケコンが広く使われていたそうです。簡単なゲームを作ったり、複雑な計算を処理するプログラミングを書いたり趣味から仕事まで多様に活用されていたとか。

私はもちろん使ったことも見たこともありませんが

実は、西堀榮三郎さんが熱心なポケコンユーザーだったのです。

そして愛用されていたのが前述したPC-1500!!

ちょっとした理由から西堀さん自身が使っていた

PC-1500を確認したいと思い探してみたのです。

そしたら……

ポケコンと書かれた箱を発見!

パカっと開けてみたら、そこには探してやまなかったポケコンの姿が!

しかもプロッターと合体してあるし、プロッターの芯っぽいものまで揃っている。

あぁ西堀さんありがとう…

と感謝しつつよく見てみたら

これPC-1500ちゃう、PC-1500Aや!!

これは西堀さんの息子さんのポケコンでした

(ちゃんとポケコンに名前が書いてありました)

親子そろってポケコンユーザーやったんですね

もう一つ、ポケコンだけ抜き取られたポケコンボックスを見つけました。

おそらく、西堀さんのPC-1500用の箱だと思われます。

いったい、西堀さんが実際に使ったPC-1500はどこに眠っているのか。

探検の殿堂には膨大な西堀さんに関する資料が収められているので、ここで働き始めて10か月くらいたっていますが、まだまだ未知のものがたくさんあります。これはベテランの助けが必要かもしれません。

引き続き調査を進めます。

探検の殿堂の収蔵資料ですが、とんと見かけない。

私が探しているもの、それは

ポケットコンピュータのPC-1500です。

ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。

ポケットコンピュータ、通称ポケコンを。

ポケコンとは、1980年代に使われていた小型コンピュータのことです。

初期のパソコンは超!高級品だったので、それより安価なポケコンが広く使われていたそうです。簡単なゲームを作ったり、複雑な計算を処理するプログラミングを書いたり趣味から仕事まで多様に活用されていたとか。

私はもちろん使ったことも見たこともありませんが

実は、西堀榮三郎さんが熱心なポケコンユーザーだったのです。

そして愛用されていたのが前述したPC-1500!!

ちょっとした理由から西堀さん自身が使っていた

PC-1500を確認したいと思い探してみたのです。

そしたら……

ポケコンと書かれた箱を発見!

パカっと開けてみたら、そこには探してやまなかったポケコンの姿が!

しかもプロッターと合体してあるし、プロッターの芯っぽいものまで揃っている。

あぁ西堀さんありがとう…

と感謝しつつよく見てみたら

これPC-1500ちゃう、PC-1500Aや!!

これは西堀さんの息子さんのポケコンでした

(ちゃんとポケコンに名前が書いてありました)

親子そろってポケコンユーザーやったんですね

もう一つ、ポケコンだけ抜き取られたポケコンボックスを見つけました。

おそらく、西堀さんのPC-1500用の箱だと思われます。

いったい、西堀さんが実際に使ったPC-1500はどこに眠っているのか。

探検の殿堂には膨大な西堀さんに関する資料が収められているので、ここで働き始めて10か月くらいたっていますが、まだまだ未知のものがたくさんあります。これはベテランの助けが必要かもしれません。

引き続き調査を進めます。

今日の昭和基地 〜衛星受信棟東カメラから〜

ここ数日、昭和基地からの映像が届かなかったのですが、今日は無事に映って一安心と思ったら!?

いつもと違うアングルからの映像が見られます。

国立極地研究所のサイトで確認したら、この映像は衛星受信棟東カメラのもののようです。

こうやって別の角度から見ると、本当に色々な建物があることが分かりますね。

あと、カラフルです。

よく見ると手前に4脚が置かれています。なにに使うものなのでしょうか。

いつも見ている建物はどれだろう?と探してみましたが、分かりませんでした。

そして去る12月22日。

第60次南極地域観測隊の堤雅基観測隊長と宮﨑好司しらせ艦長がヘリコプター便で昭和基地へ着陸、25日には南極観測船「しらせ」も昭和基地接岸を果たしたそうです。

これまで59次越冬隊だけだった建物に、今は60次隊の越冬隊と夏隊もいるのだと思うと感慨深いです。

タグ :昭和基地

★2019 謹賀新年★

新しい年を迎えました。

みなさまはどのようなお正月をお迎えでしょうか。

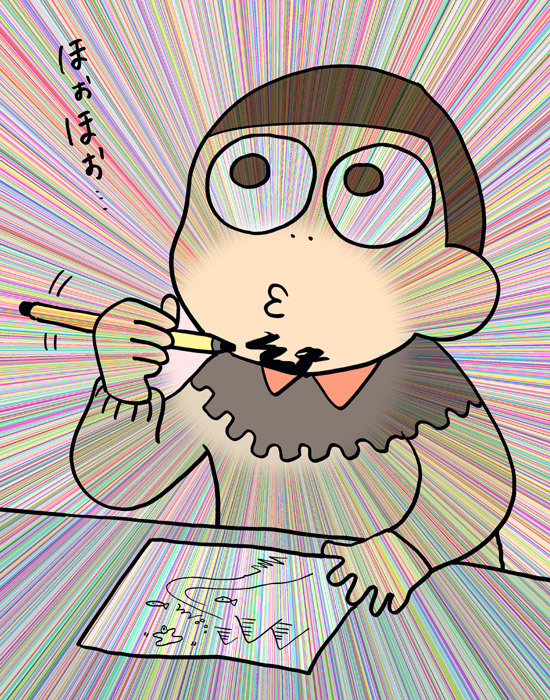

さっそくですが、上の写真が何か分かりますか?

分かった方は、かなりの西堀さん通ですね。

ヒントは前のほうにある歯です。

今でもいる動物(哺乳類)です。

―――――――――――――――

答えは「猪」でした!!実はこの頭骨、若かりし西堀さんが仕留めた猪のものなんです!

その時の写真が上。猪、けっこうデカくないですか…?

格闘の際に、左手の人差し指を負傷したようです。野生生物が走行中の車にぶつかった後、そのまま走って逃げて行ったという話を聞きますし、素手の生身で猪に勝負を挑んで人差し指の負傷だけで済んでいるなんて…

(全然関係ない話ですが、若かりし頃の西堀さんの写真を見て最初に私が思ったのが、「男前やな~」でした。)

今年の干支は亥ですからね、もう新年の記事はこれしかないと思いました。

上の写真は、改装前の西堀榮三郎記念室で展示されていたパネルです。京都大学で講師をしていた西堀さんが、京大山岳部のスキーツアー中に出会った大猪と格闘、そして勝利したことが当時の新聞に取り上げられました。現在の記念室の暖炉横にあるサイドチェストに展示されている猪の頭骨はこの時のもの。

この猪以外にも、西堀さんは山登り中に出会ったカモシカなども仕留めています。鳥獣が禁猟になる前の話ですが、西堀さんはこうして狩った動物の皮から肉、骨まで全部利用して、決して無駄にしない方でもありました。彼の自然との関わり方が良く現われているなと思います。

西堀さんは本当に色々な顔をお持ちなので、いまだに日々が新発見の連続です。

今年はどんな西堀さんに出会えるでしょうか。

昨年は、来館者のみなさま、ココロボサポーターのみなさま、企画展やイベントにご協力いただいた方々など、本当にたくさんの方たちに助けていただきました。ありがとうございます。

今年も西堀榮三郎記念探検の殿堂をよろしくお願いいたします。

タグ :猪

雪?あられ?みぞれ??

今日は、朝の出勤時に雪?のようなものを観測しました。

↑は水滴ではなくて、半分固まってるような状態です。(右側のやつが分かりやすいかも?)完全に白い粒が降っていた時もあるので、ついに雪か!?と思ったんですが、お昼に近づくにつれ止みました。11時半の現在、晴れています。

これって雪なのか、みぞれなのか何なのか気になって調べたら、空から降ってくるものにも色々な分類があることが分かりました。

雪は、空気中の水分が凍ったものが、地上まで解けずに降ってきたもの。

あられは、雪よりも大粒(直径5mm未満)な氷のこと。

ひょうは、直径5mmより大きな氷のこと。

みぞれは、雪と雨がまざって降っていること。

今日見たのは、多分みぞれなんだと思います。

天気予報ではみぞれも雪としてカウントされるそうなので、本日12月15日土曜日が2018年度初、探検の殿堂での降雪観測日ということです、多分。

雪かきとか、凍り付いたフロントガラスのことを思うと、今から気が重いです。

そして!

とうとう明日は現在開催中の『『追求の先に…美を拓くものたち展Part6』の最終日です。

9月ごろはまだ暖かかったのに、季節が移り変わるのはあっという間ですね。

作品を間近で鑑賞したり、「触って感じるコーナー」では実物に触れることが出来るまたとない機会。ぜひ、ご来館をおまちしております。

タグ :雪

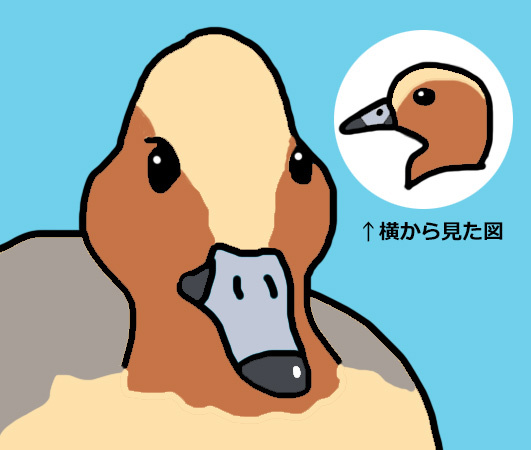

鳥、鳥、鳥、鳥、鳥鳥鳥鳥……

季節が冬に移り変わるにつれ、馬堤溜(うまづつみだめ)に水鳥がやってきました。

↑上の写真の点々はすべて水鳥

最近は、よく溜め池のほとり?で集団日向ぼっこをしているのを目撃します。こういう風景を見ると、水鳥もやっぱり冬の水は冷たいんだろうな~と思います。

水草以外にも、地上に生えている草?もよく食べています。以前、川のほとりの田んぼを突いている水鳥(オオバン)の集団も見かけたことがあります。人がいないとどんどん侵略してくるので要注意です。

探検の殿堂にやってきている水鳥たちは、人が近づいたり気配がすると、すぐに溜め池や空に逃げていきます。なので遠くからしか写真が撮れません。ぜひ直接ご覧ください。

馬堤溜でよく見かける水鳥のヒドリガモです。日本の水鳥として非常にメジャーで、琵琶湖でも良く見られます。オスの頭のラインが特徴。(水鳥はオスの方が派手で特徴があるので見分けやすいです。メスは地味なのが多くて見分けが困難)

初めてヒドリガモを教えてもらったとき、「この鳥、モヒカンや!」と思いました。

色といい形と言い、モヒカンにそっくりでしょ。

頭にモヒカンしている水鳥がいたら、それはヒドリガモかもしれません。