サバメシ

みなさんサバメシは知っていますか?

私は初めて聞いた時、鯖(さば)を使った料理だと思いました。

しかし実際は鯖(さば)ではなく、サバイバル。

サバメシとは、サバイバル・メシタキのことなのです!

災害でガスや電気といったライフラインが使えなくなった時、頼りになるのは自分の知恵と工夫。サバイバル・メシタキを通して、「身近にある物を工夫して、困ったときは、別の代わりになる道具や手段を考えだしたり、自分で何とかしよう!」という創意工夫の大切さを知ろう!体験を通して、日々の防災意識を高めるきっかけにもなります。

7月21日(土)に探検の殿堂で「Dr.ナダレンジャー登場!&体験ひろば」が開催されます。

その体験メニューの一つに「サバメシ」を考え中です。

当日、みなさんにきちんとレクチャーできるよう、サバメシの予行練習(第一回目)を行いました。その様子をご紹介します。

まず牛乳パックを切る!ジョキジョキ

そして切れ込みをいれます。ジョキジョキジョキ……

ちなみに私は今日初めてサバメシを作りました。

材料をどう使うのかとか手順とか全く分からないまま参加していましたので、ここらへんで最初に質問をしました。なんのために牛乳パックに切れ込みをいれているんでしょう?

次は空き缶を缶きりで切ったりします。

このあたりの作業はハサミやカッターを使うので注意が必要です。

焦らずゆっくり確実に切っていきます。

口の空いた空き缶に1合分の研いたお米を入れて、アルミホイルでしっかり蓋をします。

なんとなく全体像が分かってきましたよ…

本日はあいにくの雨。

ちょっとしたハプニングがありましたが、気を取り直してサバメシを続行します。

点火!!

きちんとお米が炊き上がるまで、一定の火力で燃やし続けます。

大量の煙がぁ!!(悪い例)

やってみると火力の調節が難しいです。適切に燃料を投下しないと、このように煙まみれに。大きく燃やせばいいってものでもないのですが、気を抜くとあっというの間に火が消えます。

しばらくするとサバメシ缶から「くつくつ、ぐつぐつ」という音がし始めます。

そのまま火を焚き続けるとサバメシ缶から吹きこぼれが!

しかしここからが悩みどころ。

いったい、どれくらい火を通せばいいのか?

もう火から上げてしまっていいのか、もう少し加熱が必要なのか。

火が通ってなかったら嫌だけど、焦げてしまっては元も子もない。

うんうん悩んだところで火から上げて、逆さまにしてしばらく蒸します。

・

・

・

完成しました!!

これは…、成功なのでは?ツヤツヤピカピカです。

きちんと火が通っています!食べられる!ムシャムシャ!!やったー!!!

こうしてサバメシの練習(第一回目)は無事に終了しました。

体験する皆さんが楽しく・安全にサバメシを作れるように、もう何回は予行練習を積みたいと思います。

実際に作ってみたら、体験の楽しさだけでなく、創意工夫の大切さが分かって、ちょっと反省したり…。

ついつい「それ用に作られたもの」を探したり買ったりしちゃいますもんね。

それがなきゃもう作業が進められない!みたいな。

無いなら、あるもので作ればいいのです。

もしご興味がおありでしたら、探検の殿堂まで 。

。

6月21日(木)から受付を開始します。

私は初めて聞いた時、鯖(さば)を使った料理だと思いました。

しかし実際は鯖(さば)ではなく、サバイバル。

サバメシとは、サバイバル・メシタキのことなのです!

災害でガスや電気といったライフラインが使えなくなった時、頼りになるのは自分の知恵と工夫。サバイバル・メシタキを通して、「身近にある物を工夫して、困ったときは、別の代わりになる道具や手段を考えだしたり、自分で何とかしよう!」という創意工夫の大切さを知ろう!体験を通して、日々の防災意識を高めるきっかけにもなります。

7月21日(土)に探検の殿堂で「Dr.ナダレンジャー登場!&体験ひろば」が開催されます。

その体験メニューの一つに「サバメシ」を考え中です。

当日、みなさんにきちんとレクチャーできるよう、サバメシの予行練習(第一回目)を行いました。その様子をご紹介します。

まず牛乳パックを切る!ジョキジョキ

そして切れ込みをいれます。ジョキジョキジョキ……

ちなみに私は今日初めてサバメシを作りました。

材料をどう使うのかとか手順とか全く分からないまま参加していましたので、ここらへんで最初に質問をしました。なんのために牛乳パックに切れ込みをいれているんでしょう?

次は空き缶を缶きりで切ったりします。

このあたりの作業はハサミやカッターを使うので注意が必要です。

焦らずゆっくり確実に切っていきます。

口の空いた空き缶に1合分の研いたお米を入れて、アルミホイルでしっかり蓋をします。

なんとなく全体像が分かってきましたよ…

本日はあいにくの雨。

ちょっとしたハプニングがありましたが、気を取り直してサバメシを続行します。

点火!!

きちんとお米が炊き上がるまで、一定の火力で燃やし続けます。

大量の煙がぁ!!(悪い例)

やってみると火力の調節が難しいです。適切に燃料を投下しないと、このように煙まみれに。大きく燃やせばいいってものでもないのですが、気を抜くとあっというの間に火が消えます。

しばらくするとサバメシ缶から「くつくつ、ぐつぐつ」という音がし始めます。

そのまま火を焚き続けるとサバメシ缶から吹きこぼれが!

しかしここからが悩みどころ。

いったい、どれくらい火を通せばいいのか?

もう火から上げてしまっていいのか、もう少し加熱が必要なのか。

火が通ってなかったら嫌だけど、焦げてしまっては元も子もない。

うんうん悩んだところで火から上げて、逆さまにしてしばらく蒸します。

・

・

・

完成しました!!

これは…、成功なのでは?ツヤツヤピカピカです。

きちんと火が通っています!食べられる!ムシャムシャ!!やったー!!!

こうしてサバメシの練習(第一回目)は無事に終了しました。

体験する皆さんが楽しく・安全にサバメシを作れるように、もう何回は予行練習を積みたいと思います。

実際に作ってみたら、体験の楽しさだけでなく、創意工夫の大切さが分かって、ちょっと反省したり…。

ついつい「それ用に作られたもの」を探したり買ったりしちゃいますもんね。

それがなきゃもう作業が進められない!みたいな。

無いなら、あるもので作ればいいのです。

もしご興味がおありでしたら、探検の殿堂まで

。

。6月21日(木)から受付を開始します。

胡蝶蘭のなぞ

※とりとめもない話です。

探検の殿堂には胡蝶蘭が咲いています。

2018年3月21日に記念室がリニューアルオープンした際のお祝いでいただいたものです。

5月の後半になっても綺麗に花を咲かせていて、来館者の皆さんを楽しませてくれました。

出来るだけ長く咲くように、私たちも育て方を調べたり扱いには注意を払いましたが、最近になって胡蝶蘭の花がしおれて落ちてしまうことが多くなったのです。

日照不足か(でも太陽光に直接当てるのは厳禁)水分不足か(でもやりすぎると根腐れする)

これはいかんということで、水をあげて探検の殿堂事務室へと移動。

ここなら日の光も間接的に当たるし、活力も取り戻すだろうと安心していました。

と思っていたのですが、花は以前として落ち続けます。

しかも、根元に近いほうの胡蝶蘭から順番に落ちていくことに気づきました。(絶対に!)

水分や栄養が足りない場合、普通は先端部分からしおれるのではないか?

と私は思いました。

根元から吸い上げられた栄養や水分は根元に近い花から先に供給されるのではないかと推測したからです。しかし水をあげても、しおれていくのは根元側から…

なぜ?

ということで、インターネットで調べてみたら以下のことが分かりました。

○1か月以上咲き続けた胡蝶蘭がしおれるのは当たり前。

○胡蝶蘭が根元から落ちていくのは、無事に開花期間が終わったから。

○胡蝶蘭は開花する時も根元に近いほうから咲き初めて、しおれる時も根元から落ちる。

確かに胡蝶蘭をいただいてから、ゆうに2か月以上は経過しています。

水分や栄養、日照不足が原因ではなかったのですね~。

それにしても開花時期に差があっても、花が咲いている時間は一律して同じなんて凄い!

○胡蝶蘭はどうやって時間を計っているのか?

○根元側に近い胡蝶蘭が咲いたりしおれたりすることで何らかの物質が出ていて、それが次の花の開花などをコントロールするのか?

○途中の胡蝶蘭が何かの原因で落ちてしまったら、それ以外の花に対する影響があるのか?

なんだかいろいろな疑問が出てきます。

実験してみたら面白そう。

植物は不思議ですね。

観察していたら、いろいろなことが知れます。

と探検の殿堂で顕彰している植物学者・早田文蔵に思いを馳せるのでした。

探検の殿堂には胡蝶蘭が咲いています。

2018年3月21日に記念室がリニューアルオープンした際のお祝いでいただいたものです。

5月の後半になっても綺麗に花を咲かせていて、来館者の皆さんを楽しませてくれました。

出来るだけ長く咲くように、私たちも育て方を調べたり扱いには注意を払いましたが、最近になって胡蝶蘭の花がしおれて落ちてしまうことが多くなったのです。

日照不足か(でも太陽光に直接当てるのは厳禁)水分不足か(でもやりすぎると根腐れする)

これはいかんということで、水をあげて探検の殿堂事務室へと移動。

ここなら日の光も間接的に当たるし、活力も取り戻すだろうと安心していました。

と思っていたのですが、花は以前として落ち続けます。

しかも、根元に近いほうの胡蝶蘭から順番に落ちていくことに気づきました。(絶対に!)

水分や栄養が足りない場合、普通は先端部分からしおれるのではないか?

と私は思いました。

根元から吸い上げられた栄養や水分は根元に近い花から先に供給されるのではないかと推測したからです。しかし水をあげても、しおれていくのは根元側から…

なぜ?

ということで、インターネットで調べてみたら以下のことが分かりました。

○1か月以上咲き続けた胡蝶蘭がしおれるのは当たり前。

○胡蝶蘭が根元から落ちていくのは、無事に開花期間が終わったから。

○胡蝶蘭は開花する時も根元に近いほうから咲き初めて、しおれる時も根元から落ちる。

確かに胡蝶蘭をいただいてから、ゆうに2か月以上は経過しています。

水分や栄養、日照不足が原因ではなかったのですね~。

それにしても開花時期に差があっても、花が咲いている時間は一律して同じなんて凄い!

○胡蝶蘭はどうやって時間を計っているのか?

○根元側に近い胡蝶蘭が咲いたりしおれたりすることで何らかの物質が出ていて、それが次の花の開花などをコントロールするのか?

○途中の胡蝶蘭が何かの原因で落ちてしまったら、それ以外の花に対する影響があるのか?

なんだかいろいろな疑問が出てきます。

実験してみたら面白そう。

植物は不思議ですね。

観察していたら、いろいろなことが知れます。

と探検の殿堂で顕彰している植物学者・早田文蔵に思いを馳せるのでした。

魅惑の雪形

みなさんは雪形をご存知ですか。

雪解けの季節を迎えたら、山に降り積もった雪が解け、黒い岩肌が露出します。

黒い岩肌の露出と白い雪の残り具合によって、山肌に文字や人の顔などいろいろな模様が表れます。その模様を雪形といいます。

私は雪形を実際に見たことがありませんが、画像検索すると色々な雪形が見られます。

黒い部分か白い部分のどちらを注目するかで、模様が見つけられたり見つけられなかったりします。

ちょっとした錯視のようです。

面白いなと感じたのが、雪形は毎年同じ形で現れるということです。

それぞれの山の地形によって、岩肌の陰になって雪が残り続けたり、逆に早くに融け始めて黒い岩肌が現れたりする場所は決まっているんですね。

天気予報などが発達していなかった時代は、山の雪形が田植えや種まきの季節を知らせる目安にもなっていたそうです。

自然の偶然によって現れる雪形は、古くから人々の生活に密着し大切にされてきた貴重な文化とも言えるでしょう。

(ちなみに昨日アップした探検メダカのイラストにも、雪形があります。)

なぜいきなり雪形の話を始めたかというと、現在探検の殿堂で開催中の企画展

『愉しみながらやれ!-自主主義で創造性の発揮を-』

にもご協力いただいているDr.ナダレンジャーこと納口恭明博士(防災科学技術研究所)が雪形の研究をされているからなのです。

さらに!!

国際雪形研究会による雪形ウォッチングが本日、富士山で行われてます。

どんな雪形をみているのでしょうか?

7月21日(土)には、Dr.ナダレンジャーが探検の殿堂に登場します。

自然災害のメカニズムを解説する実験ショーをしてくださいます。

体験ひろばもあるよ。

探検メダカよ、永遠に…

今日、悲しい出来事がありました。

こちらの記事でも紹介した探検の殿堂メダカ、死んでしまいました。

昨日は生きていたようなのですが、朝出勤した時にはもう…

なんだかいつもと違って水が汚れてる気がすると思ったら

結局水草を少なくすることも出来ずじまいでした。はぁ

探検メダカは丁重に埋葬しました。

短い間でしたが、事務室の小さな生き物は毎日の癒しになってくれました。

ありがとう、探検メダカ。

飛ばそう!アルソミトラ!!

探検の殿堂体験できる「飛ぶ工作アルソミトラ・マクロカルパ」について

マンガにしてみました。

アルソミトラ・マクロカルパは、熱帯雨林に生息するウリ科のつる性植物です。

(マンガでは怪獣のようになってしまっています)

数十メートルにも成長すると、帽子のような大きな果実(人の頭くらい大きい)をつけます。そしてその果実の中には、全長約14センチほどの薄い翼を持った種子が400個ほど入っています。

秋になると果実がひらき、風に乗った種子が遠くまで飛んでいきます。

ハンググライダーや昔の飛行機は、アルソミトラ・マクロカルパの

形状を参考にして作られたそうですよ。

探検の殿堂では、薄い発泡スチロールと、種子の代わりになる小さな発泡スチロールを使ってアルソミトラ・マクロカルパの模型を作る体験ができます。

小さなお子さんにも出来る工作です。

飛ばしてみて初めて分かるその楽しさ!!

みなさん遠くまで飛ばそうと模型をいきおいよく投げるのですが、

それだとあまり遠くまで飛びません。

空気や風にのって滑空させるにはちょっと練習が必要です。

うまく飛ばせたら、自分の思いもよらない方向に飛んでいきます。

すごく簡単な構造で、こんなに遠くまで飛ぶことができる

自然の造形力の素晴らしさを知れる体験です。

50円/15分程度

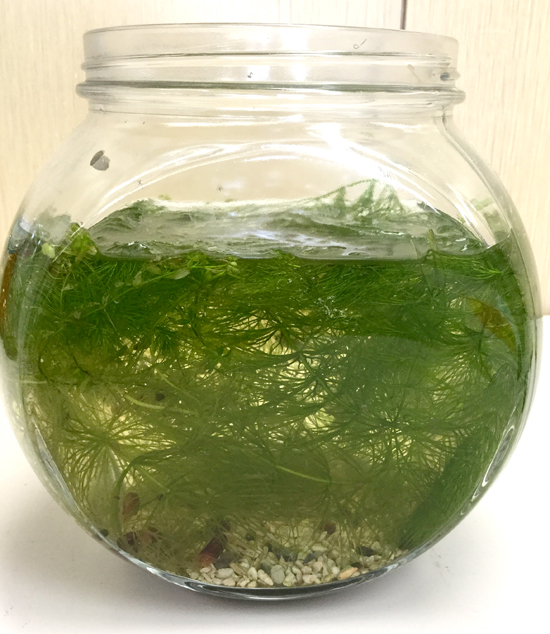

いきものの殿堂 ~メダカ編~

探検の殿堂にもメダカが飼われていることをマンガにしてみました。

働いているのに水槽にメダカがいることに全然気が付きませんでした。

しかも藻だと思っていたのは、マツモという水草でした。

なにもかもが違いました。

現在、東近江市能登川博物館では「メダカ展~あなたの知らない世界~」が開催中です。それとは全く関係がないのですが、探検の殿堂(の事務所)にもメダカが飼育されています。

こちらがその水槽です↓

これは藻を育てていると勘違いしても無理はありません。

実は、この写真に殿堂のメダカが映り込んでいるのですが、どこにいるか分かりますか?

ズーム、よ~く見てください。

いた!分かりましたか!?

(メダカの黒目部分を探すと分かりやすいです。)

かなりちみっこいメダカです。肉眼で見ても、中にいることを知らないと見逃してしまうでしょう。

ちなみに結構前から飼育されていますが、いまだに赤ちゃんメダカ用のエサを食べています。

ここにメダカがいることを知ってから、私もエサをあげていますが大きくなる兆しがありません。

金魚やメダカなどは、飼育されている水槽の大きさによって成長加減が変わってくるそうです。

水槽の大部分を占めている水草も影響しているのでしょうか?

水草がパンパンなので、ちょっと取り除いてもいいのかもしれません。

そうしたら大きくなるかも?

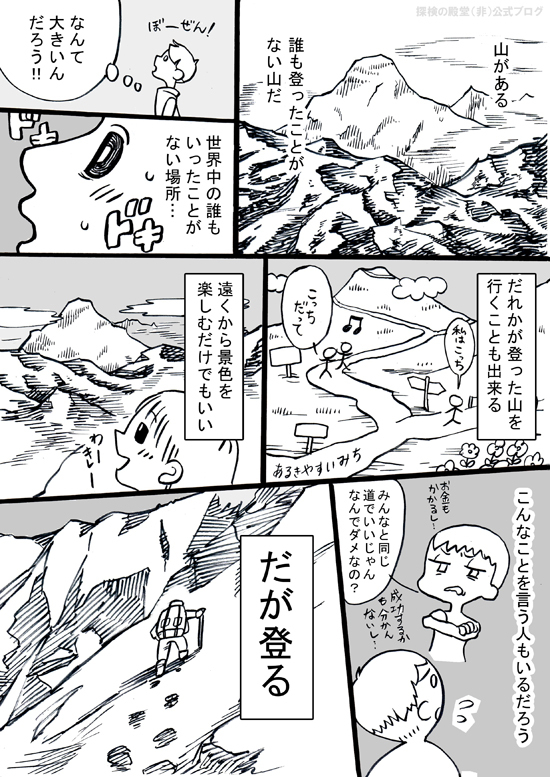

未踏の山を登る 『残照のヤルン・カン』感想文

上田豊(あげた ゆたか)さんが書かれた『残照のヤルン・カン』を読んで

私が感じたことをマンガにしてみました。

私はこれまで登山というものに懐疑的だったのですが、『残照のヤルン・カン』を読んで

未踏の山への挑戦がもつ意味が少しだけ分かったような気がします。

マンガでは山としていますが、だれも足を踏み入れたことのない場所への挑戦は

そのまま人生のあらゆる選択や挑戦に置き換えることができるのかもしれません。

※注意※

あくまで個人の感想であり、『残照のヤルン・カン』の内容をマンガにしたものではありません。

実際の登山には、入念な準備や一緒に登る仲間が必要です。

『残照のヤルン・カン』は、1973年5月に京都大学学士山岳会(AACK =The Academic Alpine Club of Kyoto)の登山隊が、ヤルン・カン(8505メートル)へ挑戦する様子を描いた作品です。

ヤルン・カンはネパールにあり、当時世界最高の未踏峰として残されていた山でした。

作者は、登山隊の一員として参加し、ヤルン・カン登頂を果たした上田豊(あげた ゆたか)さんです。

上田さんは当時29歳、

名古屋大学大学院の理学研究科学生として氷河を研究し、南極観測隊に加わって越冬された経験もあった青年でした。

『残照のヤルン・カン』では、彼の目線を通して、ヤルン・カン登頂計画の立ち上がりから日本での準備、シェルパやポーターといった現地人との触れあいや隊員が行った学術調査、そして登頂から下山にいたるまでが描かれています。

余計な飾り気もなく明快に書かれた文章は分かりやすく、「以前の登山の時にベテランメンバーの中で若い自分が役立てたことが嬉しかった」などの彼の感情がとても素直に伝わり、読んでいる自分まで嬉しくなりました。

『残照のヤルン・カン』が探検の殿堂に一体何の関係があるのだ…とお思いの方。

実はヤルン・カン登山隊に、当時70歳(!?)の西堀榮三郎さんが隊長として参加されていたのです。隊員の年齢は22~43歳(隊員発表当時)でした。

西堀さん自身は酸素補給なしで高度5210メートルに設営されたベース・キャンプまでの登頂を果たされています。(ちなみに富士山は3776メートル)

隊員を選出する際、「若手にチャンスを与えるべき」と辞退された方もいたそうです。

上田さんご自身も、西堀さんがベース・キャンプを去る前日に行った無線機での放送を聞くまで「わたしは、隊長が無理をしてベース・キャンプまで来ることの意味をあまり考えてなかった」と書かれています。

それでも西堀さんは隊長として登山隊に参加し、ベース・キャンプまで登った。

自分がここまで登れたのだから、君たちもヤルンカンに登頂できるよう頑張ってください、とみんなを激励した。

そうした西堀さんの姿勢と言葉は、現代を生きる私たちにも学ぶべきところがあると思いました。

『残照のヤルン・カン』おすすめの一冊です!

パソコンを使わないロボットプログラミング Roppi

探検の殿堂ではパソコンを使わないロボットプログラミングも

体験していただけます。

私もここで働くまでは、プログラミングって

パソコンがないと出来ないと思っていました。

使うロボットはこちら。

名前はRoppi(ロッピー)です。

ご覧のとおり、ロボットにスイッチやスライドバーがついています。

ここでロボットの進行方向や、その方向に何秒進むかなどを設定します。

ロボットの動きの時間割を決めてあげると考えたら

分かりやすいかもしれません。

なんとこのRoppi、探検の殿堂の博物館パートナーさんが

本や情報を参考にして作ってくださった、お手製のロボットなのです!

山に登って無事ゴールに辿りつけるかな?

まっすぐ進んで左に方向転換、そのまま直進…

簡単そうですが、思いもよらない方向に進んでいったり面白いですよ。

何度も試行錯誤してみてください。

無事ゴールできました!

何度も方向転換が必要な難しいコースもあります。

お子さんだけでなく、保護者の方も一緒に楽しめます。

ぜひ一緒に体験してみてください。

Roppiは年長さんから体験していただけます。

お気軽にお申し込みください。

一回300円/30分程度/1名

体験していただけます。

私もここで働くまでは、プログラミングって

パソコンがないと出来ないと思っていました。

使うロボットはこちら。

名前はRoppi(ロッピー)です。

ご覧のとおり、ロボットにスイッチやスライドバーがついています。

ここでロボットの進行方向や、その方向に何秒進むかなどを設定します。

ロボットの動きの時間割を決めてあげると考えたら

分かりやすいかもしれません。

なんとこのRoppi、探検の殿堂の博物館パートナーさんが

本や情報を参考にして作ってくださった、お手製のロボットなのです!

山に登って無事ゴールに辿りつけるかな?

まっすぐ進んで左に方向転換、そのまま直進…

簡単そうですが、思いもよらない方向に進んでいったり面白いですよ。

何度も試行錯誤してみてください。

無事ゴールできました!

何度も方向転換が必要な難しいコースもあります。

お子さんだけでなく、保護者の方も一緒に楽しめます。

ぜひ一緒に体験してみてください。

Roppiは年長さんから体験していただけます。

お気軽にお申し込みください。

一回300円/30分程度/1名

ココロボ体験・説明会が開催されました その2

本日、5月13日(日)に2回目のココロボ体験・説明会が開催されました。

前回と同じく、パソコンを使ってロボットのプログラミングを体験してもらいます。

真剣にプログラミング中!

講師やサポーターさんも、元ココロボ出身者さんたちです。

自分たちがやっていたからこそ

子どもたちへも的確なアドバイスができます。

よーい、スタート!

きちんと「止まる」と設定しないと走り続けます。

もし体験会に出席してココロボに参加したい方

募集期間は5月20日(日)16時までです。

お忘れなく~

前回と同じく、パソコンを使ってロボットのプログラミングを体験してもらいます。

真剣にプログラミング中!

講師やサポーターさんも、元ココロボ出身者さんたちです。

自分たちがやっていたからこそ

子どもたちへも的確なアドバイスができます。

よーい、スタート!

きちんと「止まる」と設定しないと走り続けます。

もし体験会に出席してココロボに参加したい方

募集期間は5月20日(日)16時までです。

お忘れなく~

いちばん好きな瞬間 -過冷却実験-

探検の殿堂で働き始めて1か月と少しが経ちましたが、

いちばん好きな瞬間をマンガにしてみました。

未知の現象に出会った時の子どもの顔の輝き!

見てるこっちまでうれしくなってしまいます。

これってなあに?とお思いの方。

探検の殿堂で体験できる「過冷却実験」です。

学校では「水が凍る温度は0℃」と教えてもらうと思いますが

じつは0℃になっても凍らない場合があります。

本当だったら氷になっているはずなのに

なぜか水のままでいる…

(過冷却実験に使う水。水に薬品を入れたり、特別な仕掛けは何もしていませんよ。

みなさんのお家の水道から出てくる水と同じです。)

この状態の水にちょっと手を加えると…?

それはぜひ自分で体験してください。

本当に一瞬の出来事です!

北海道などで見られるダイアモンドダストも、実は同じ現象です。

探検の殿堂では過冷却実験やダイアモンドダストも体験していただけます。

不思議な水の性質を知ることができます。

どちらも無料で体験していただけますので

お気軽にお申しつけください